|

(中国雷锋报)江苏泗洪:一粒为梦“破壳”的种子中国雷锋报江苏讯:(董培勤) 一粒好种,成就一棵好苗。江苏省宿迁市泗洪县境内的顺山集遗址出土了距今8300年的碳化稻,为迄今已知最早的人工稻作遗迹。如今的泗洪,优质稻米种植早已成为农业主导产业之一,常年种植水稻100万亩,有60万亩全国绿色食品原料基地,年产优质稻米50余万吨。

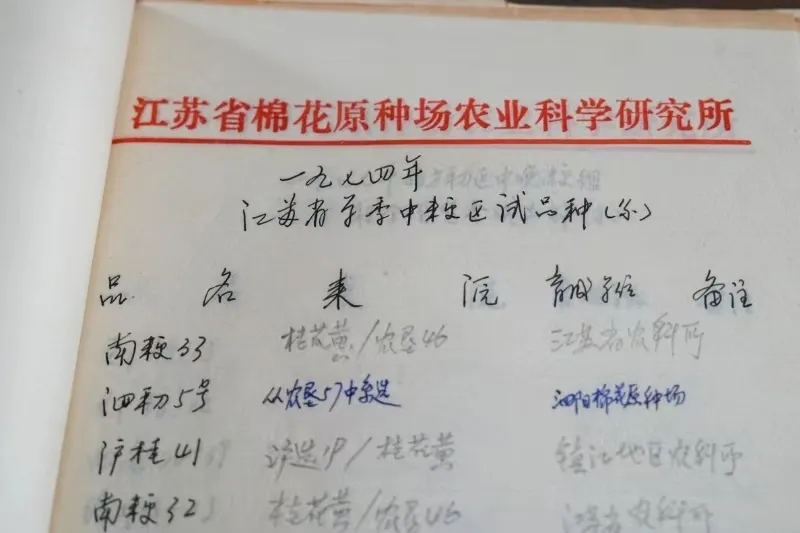

59岁的孙秉刚是泗洪县农业农村局种植业管理科的工作人员,亲身参与了泗洪种业30多年的发展。“还记得我开始参加工作时,泗洪稻米选种最多的便是‘武育粳3号’。这个品种产量高、米味香浓。但随着时间的推移,它因易产生病虫害而被农民逐渐舍弃。随后,‘淮稻5号’等品种逐渐被推广,虽然产量高,但大米的腹白多,群众渐渐不太认可。近年来,‘南粳5718’‘南粳9308’等品种产量、米质都在不断提高,为泗洪农户所钟爱。”孙秉刚说。2010年,农业部(今农业农村部)批准对“泗洪大米”实施农产品地理标志登记保护;2019年,“泗洪大米”获批地理标志集体商标;“泗洪大米”还曾连续两年获得“江苏省十强农产品区域公用品牌”称号。2022年“蟹园”牌大米在首届江苏品牌农产品营销促销大赛暨营销促销创意赛上荣获金奖……“对于‘吃’的不懈追求,是刻在中国人骨子里的。为了做好一碗饭,泗洪人付出了很多心血。”孙秉刚介绍,近年来,随着生活水平提升,人们对稻米的需求也发生变化,从关注价格到关注品质,再到关注多样化需求。也就是说,大家从“吃饱”的需要转变成为“吃好”。而成就一碗好饭,重点在种子。一粒优良的种子,需要凝聚多少科研人员的心血和汗水?是实验室里千百次的观察,是培育基地里不知几时的蹲守,更是试验田中无数次的回眸……盛夏时节,泗洪县一处水稻育种基地内,微风拂过,绿油油的水稻秧苗轻轻摇曳,甚是惹人喜爱。在水稻育种基地内,宿迁市农科院助理研究员陈春时而弓着腰捧起秧苗查看情况,时而低下头来做笔记。“纵观整个中国杂交水稻的研发历史,都是关于创新与挑战的故事。在泗洪,稻米与人类共生8000多年。时至今日,要想发展好优质稻米产业,‘泗洪大米’的种子至关重要。20世纪50年代,我的前辈们就开始在茫茫‘稻海’之中探索,只为培育出更加优质高产的水稻新品种。”陈春说。一粒好的种子,就像一根藏在浩瀚大海中的针,陈春和他的同事们要做的就是精准地将其打捞上来。“育种是一个漫长的过程,我们这代人接过前辈的接力棒,要继续讲好一粒种子的故事。”陈春说。 审核:徐新新 签发:纪遇 |

全面推进乡村振兴,高质量发展农业现代化,种子是基础,是农业的“芯片”。一粒好种,何以香飘8000余年?近日,记者来到了泗洪县一探究竟。

全面推进乡村振兴,高质量发展农业现代化,种子是基础,是农业的“芯片”。一粒好种,何以香飘8000余年?近日,记者来到了泗洪县一探究竟。

夏天,陈春和同事们要守在稻田里,头上太阳烤、脚下水汽蒸、身边蚊虫绕;冬天,为加快育种进程,他还要前往海南进行加代育种,就连春节也很少回家。十多年的坚持,陈春与同事们一起改良了水稻品种十余个,其中,最让他引以为傲的作品就是“泗稻301”。“泗稻301”是宿迁第一个完全拥有自主知识产权的超级稻品种,有着幼苗矮壮、叶片挺直、抗倒性强,穗层整齐、穗型较大、谷粒饱满、后期转色好等特点。这样的品种具有产量高、抗病性强、出米率高和耐储存等优点。2023年7月,“泗稻301”被认定为超级稻品种,成为宿迁市第一个冠名超级稻的品种。

夏天,陈春和同事们要守在稻田里,头上太阳烤、脚下水汽蒸、身边蚊虫绕;冬天,为加快育种进程,他还要前往海南进行加代育种,就连春节也很少回家。十多年的坚持,陈春与同事们一起改良了水稻品种十余个,其中,最让他引以为傲的作品就是“泗稻301”。“泗稻301”是宿迁第一个完全拥有自主知识产权的超级稻品种,有着幼苗矮壮、叶片挺直、抗倒性强,穗层整齐、穗型较大、谷粒饱满、后期转色好等特点。这样的品种具有产量高、抗病性强、出米率高和耐储存等优点。2023年7月,“泗稻301”被认定为超级稻品种,成为宿迁市第一个冠名超级稻的品种。 “泗洪县地处洪泽湖西岸、淮河中下游,形成了以淮河、古运河和洪泽湖包围的独特‘小气候’。这里雨热同期、四季分明,水稻生长前期积温偏低,营养生长期相对延长,生长后期光照充足,昼夜温差大,十分有利于培育优质稻米。”陈春说,接下来,他们还会依托“泗稻301”这项成果继续深入研究、不断改良,让更优质的种子在泗洪这片热土上“生根发芽”,成为“泗洪大米”的“领头羊”。从历史中来,如今,又在创造历史。“泗稻301”在不断创新,也在被广大农户熟知。“1995年,我成为一名粮食经纪人,和农户直接打交道,上门收粮,再加工卖粮。那时候,农户种植的稻种多为‘武育粳3号’。后来,我成立公司,也流转了土地,种上了‘淮稻5号’。如今,我的公司已成为一家集水稻良种繁育、粮食贸易储备、稻米精深加工、电子商务销售为一体的综合性粮油企业,具备年加工15万吨大米、3万吨稻米油生产能力。”江苏苏北粮油股份有限公司创始人赵亚说,现在,他的公司种植的水稻种子是“南粳9108”“泗稻301”等,这些稻种陪着他和他的公司一起发展、壮大。泗洪用百万亩水稻,扛起粮食大县的担当。“如今,在泗洪这片土地上,‘泗稻301’的潜力得到了充分释放,这粒好种子不仅成就了‘泗洪大米’,也让更多人手中的那碗好饭,香了天下!”赵亚说编辑:冯超

“泗洪县地处洪泽湖西岸、淮河中下游,形成了以淮河、古运河和洪泽湖包围的独特‘小气候’。这里雨热同期、四季分明,水稻生长前期积温偏低,营养生长期相对延长,生长后期光照充足,昼夜温差大,十分有利于培育优质稻米。”陈春说,接下来,他们还会依托“泗稻301”这项成果继续深入研究、不断改良,让更优质的种子在泗洪这片热土上“生根发芽”,成为“泗洪大米”的“领头羊”。从历史中来,如今,又在创造历史。“泗稻301”在不断创新,也在被广大农户熟知。“1995年,我成为一名粮食经纪人,和农户直接打交道,上门收粮,再加工卖粮。那时候,农户种植的稻种多为‘武育粳3号’。后来,我成立公司,也流转了土地,种上了‘淮稻5号’。如今,我的公司已成为一家集水稻良种繁育、粮食贸易储备、稻米精深加工、电子商务销售为一体的综合性粮油企业,具备年加工15万吨大米、3万吨稻米油生产能力。”江苏苏北粮油股份有限公司创始人赵亚说,现在,他的公司种植的水稻种子是“南粳9108”“泗稻301”等,这些稻种陪着他和他的公司一起发展、壮大。泗洪用百万亩水稻,扛起粮食大县的担当。“如今,在泗洪这片土地上,‘泗稻301’的潜力得到了充分释放,这粒好种子不仅成就了‘泗洪大米’,也让更多人手中的那碗好饭,香了天下!”赵亚说编辑:冯超