|

(中国雷锋报)江苏盱眙我的政协情怀征文(5)文史研究让我与央视结缘丨陈琳文史研究让我与央视结缘 在我人生的旅途中最为难忘的,那就是政协文史让我与“央视”结缘。 2000年,我调入县政协从事专职的文史研究工作。在我“文史”研究的范畴里,“明史”研究占有重要的地位。要说我对“明史”的热爱与起源,那还得从明祖陵的情缘说起。 1991年,我时任县文化局文化股长,一直分工协调明祖陵文物保护管理工作。由于明祖陵在泗洪县管理时就一直是“省级文物保护单位”,自1986年明祖陵从泗洪回归盱眙后就一直没有升格。究其原因,盱眙文化上没有从事明祖陵历史文化的研究人员,无法将明祖陵悠久历史、石刻艺术、祭祀管理、陵寝规制等文化整理出来去国家文物局进行申报。1992年,带着这个愿望,我放弃文化局行政编制和舒适的工作,来到了条件艰苦的明祖陵任文管所长,一门心思钻研明祖陵历史文化,如饥似渴地学习“明史”知识。没有资料,我就寻求购买;不懂课题,我就拜师求友。经过2年不懈努力,我不仅能如数家珍地向来宾介绍明祖陵历史文化,触类旁通简介“明史”知识,而且,还利用掌握的“明史”知识,自己撰稿、自己设计、自己布展,因陋就简的建起了一个“明祖陵陈列馆”,还在多家媒体上发表介绍明祖陵的文章。在此基础上,我开始着手实现我的愿望——开展明祖陵申报“全国重点文物保护单位”工作。查资料、寻论据、填表格、拍照片,跑南京、去北京......功夫不负有心人,又经过1年多纷繁复杂的努力,终于1996年10月迎来了明祖陵成为国务院批复的“全国重点文物保护单位”。1996年,我还荣幸地被“中国明史国际学术研究会”吸纳为会员。 明祖陵的成功申报,给了我前进的方向和钻研的动力,促使我潜心明史和明祖陵的研究探索。三年间,我先后完成《明祖陵的营建及其特色》《明祖陵石刻艺术初探》《明祖陵地位论》《试论明代帝陵制度的传承与演进》等论文,相继被第七届、八届、九届“中国明史国际学术研究会”选用,其中《明祖陵的营建及其特色》还在中国社科院《明史研究》学刊发表。 自2000年来,盱眙成功地举办了中国龙虾节,影响越来越大,知名度越来越高;但盱眙当时还没有提炼出能叫得响,打得出的名片。为此,全县开展了名片建言征集活动。经文史委员研究认为,县域的名片不仅要亮丽、响亮,更重要的是要体现县域历史文化的精髓,而这一精髓的体现必须要立论有据、经得起社会的推敲和历史的检验。 盱眙因举办中国龙虾节而闻名中外,也因盱眙山水兼备成为“全国生态建设市范县”,从而以“龙虾之都”和“生态家园”命名;而因大明王朝的龙脉明祖陵建在盱眙,楚怀王建都盱眙,刘邦、项羽建王城于盱眙而想打出“帝王故里”的名片,县委、县政府却迟迟不能定论。这是因为明祖陵中所葬的是逃荒要饭来盱眙安家的朱元璋祖父朱初一,皇帝名号是朱元璋称帝后追封的;而其他,不管是楚怀王还是刘邦、项羽、刘非,当时他们在盱眙都只是“王”,而非“帝”,所以“帝王故里”的名片是不能确立的。针对这一问题,我们查阅了相关方志,发现明万历年间盱眙所著的方志——《万历帝里盱眙县志》,这让我特别兴奋。其中,不仅发现有朱元璋出生盱眙太平乡的记载,更重要的是明代盱眙就冠以“帝里”名号,但我想,仅从这一方志中就确认朱元璋出生盱眙,其论据尚显不足;因为在人们的心目中,一首《凤阳歌》早已让世人认定朱元璋出生于凤阳,而大史学家吴晗在《朱元璋传》中可能因史料不足也回避了出生问题。为了证明“朱元璋出生盱眙”,还须有多方面的论据支持方可立论。为了寻找论据,我多方寻求史料,利用出差之机求索于北京、上海、南京以及高校的图书馆、档案馆;利用参加明史国际学术研究会之机,虚心求教于海内外的明史专家。通过一系列努力,我得到了许多专家学者们的鼓励与支持,特别是得到了中国社科院明清史研究所和台湾明史学会专家们的史料援助,为我研究“朱元璋出生盱眙”课题提供了有力的论据。在此基础上,我完成了《朱元璋出生地考》论文,并在第十一届明史国际学术会议上交流发言。多年来,由于朱元璋出生问题一直是误区;因而,这一成果的出现,立即引起了诸多与会专家学者关注。由于立论有据、史料翔实,获得了与会专家们的认同。值此,我将立论的成果并考评依据一并报送县委、县政府,从而为盱眙名片奠基,为“帝王故里”正名。 “朱元璋出生盱眙”立论的披露,犹如一石激起千层浪,在全国史学界引起了热烈的反响,也引起了中央电视台的关注。2001年央视十频道《科学与教育》栏目辗转找到了我,邀请我和中国社科院胡小伟教授、南京大学的贺云翱教授走进演播室共同做一档明文化——关于“朱元璋出生”的节目。这是一个高品位、超时长(50分钟)的专家访谈节目。节目通过“抽丝剥茧”的访谈,把朱元璋出生盱眙的论据一层层的展现在观众面前,极具知识性、趣味性,受到全国广大观众的喜爱。因这是一个重大题材的节目,播出后的影响可想而知。此后,安徽凤阳县研究人员撰文提出不同意见,对此,我又针对性地撰写了《朱元璋出生地考辩》论文,在十二届明史国际学术会议上交流,并再次获得了明史专家们的认可,也为盱眙确立为“帝王故里”夯实了品牌依据。“朱元璋出生”节目播出后也引起了台湾媒体和香港媒体的关注,他们也千里迢迢来到盱眙,找我在明祖陵作现场采访。节目播出后,通过视频的方式回传到大陆,并迅速在民间扩散、传播,这更加引起人们对朱元璋出生地和龙脉明祖陵的关注。此后,为了提高明祖陵的旅游文化品位,我又将《明祖陵祭祀文化的发掘与传承》研究成果,转化、编导出《明祖陵祭祀乐舞》,该视频又传到了港台,引起了港台人的极大关注,特别是侨居港台的朱氏后裔。该“乐舞”不仅成为明祖陵重大礼宾和旅游活动的亮点,还被评为“江苏省2004年特色文化项目”。 在盱眙,除了“朱元璋出生地”话题在全国引起热议外,再一个就是可引起全世界关注的热点——“水下泗州城”探秘。 因古泗州城在世900多年,黄河夺淮后又沉埋于淮河之滨的水(滩涂)下有300多年,故蒙有“辉煌900年、沉睡300载”的神秘面纱,它与意大利的庞贝城同属于“灾难性的古城”,有着异曲同工之妙。自1995年美国哈佛基金会动议要来开发古泗州城后,国内新闻媒体如井喷式的紧跟呼吁。为了策应县委、县政府揭开古泗州城神秘面纱的要求,我到处寻求、搜集“黄河夺淮,水漫泗州”的相关史料,并抓紧对古泗州城水患的研究。经过不懈的努力,撰写的《明代泗州城考》相继发表在《淮安日报》《文汇报》《南师大学报》等报刊,还被中国地球科学“第三届中国应用第四纪学术会议”选用。 1999,受县委、县政府的委托,由我带领一支特殊的勘探队(县井灌办打井队),对淮河之滨十多万平方米的古泗州遗址亲自勘探。经过历时六个月的野外考古,终于揭开了古泗州城埋藏320多年的神秘面纱。该成果不仅明确了古泗州城的四至范围,厘清了古泗州城市的总体布局和埋藏形态,更主要的是验证了《明代泗州城考》的科研成果。在此基础上,我又撰写了《古泗州城考古钻探报告》及《古泗州城考古新探》,后者被“第十届明史国际学术研究会”选用,并发表在复旦大学《历史地理》国际学刊上。 据考,朱元璋和明祖陵与古泗州城有着密不可分的关系。明初,每年正旦古泗州城都是太子、群臣来祖陵祭祀的行宫。由此,2002年央视国际4频道“走遍中国”栏目邀请我去做一档《水下泗州城之谜》的专访;30分钟的专访尽显了古泗州的历史沧桑。这一次的访谈归来,县政府领导知悉,特地为我举行了一场特别的接风晚宴,县长还为我发表了热情洋溢的致辞:中国知名的专家教授多的是,能进中央电视台演播室的能有几人?陈琳同志是我县历史上的第一人,他为我县增了光、添了彩! 继《水下泗州城之谜》“走遍中国”栏目专访后,2003年,央视国际4频道“走遍中国”再次邀请我去做了一档《神奇的悬湖——洪泽湖》访谈节目。节目通过对洪泽湖成湖历史的追述,再现黄河夺淮,洪泽湖水流因高家堰的建成导致倒灌,水淹祖陵、水漫泗州的悲惨情景,以及历代治理的成就。节目播映后,反响很热烈。此后,再应央视十频道《科学与教育》栏目邀请两次参与《风雨泗州城》(4集)的专家访谈。 央视归来,浮想联翩。能做客央视,的确倍感荣耀,这更加激励我做好文史工作的热情,也更加坚定我为弘扬家乡历史文化的信心。以往从事学术研究坐冷板凳的枯燥、查找资料求人的艰辛都随之烟消云散;尤其是那些没有从政的进取,没有成果的苦恼,仿佛皆不存在。没经冰雪苦寒冻,哪得梅花暗香来,一切的努力和辛苦都是值得的。 央视归来,倍感荣耀。由于我从事文史工作的业绩,县委、县政府特地为我记功嘉奖;市委、市政府表彰我为“优秀政协委员”“优秀社科工作者”;省炎黄文化研究会表彰我为“江苏省优秀文史工作者”。 走进“央视”作“专家访谈”已过去多年,每当回放起当时的节目,古稀之人仍禁不住的激动;每当人们和我谈起央视嘉宾的情景,心中也禁不住的感觉荣光、自豪。是的,坐客“央视”它既是对一个文史工作者研究成果的肯定与证明,也是承载了一个潜心学术研究者的心路历程;更是体现了我,一个钻研盱眙历史文化工作者“爱我家乡 爱我盱眙”的深深情结! (推荐部门:县政协文化文史和学习委)

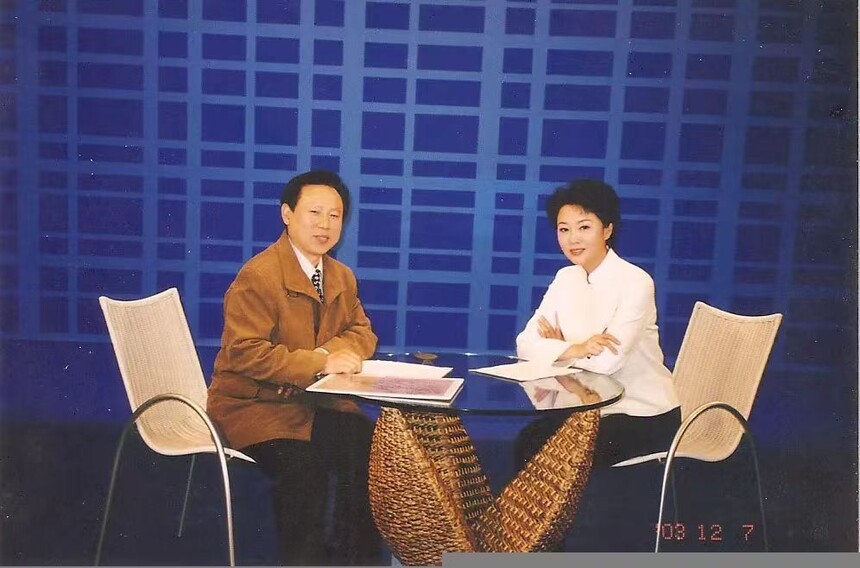

|