|

陋室微光:一位乡村教师的家国情怀与信仰之光 (四十四)时间:2025-05-13

前 言 今天,我们认识一位“当代活雷锋”——吉林好人傅华。 他10岁开始学雷锋,做好事,续写“雷锋日记”,一直坚持到今天,整整62年,好事做了数万件,日记写了约有436万字。 对此,中国雷锋报隆重推出塞北雪的文章,对傅华老师学雷锋的事迹进行专题系列报道,以飨读者。 塞北雪 在广袤的东北大地上,有这样一位人物,他扎根乡村教育,历经岁月风霜;他身处陋室,却心怀天下,以炽热的信仰与真挚的情怀,书写着平凡中的伟大。他,就是傅华,一位普通的乡村中学教师,一位用一生诠释“身居陋室,心怀天下;一心向党,热爱人民”的共产党员。

傅华老师在松花江北岸留影 冬冬拍摄 傅华于1953年11月出生在新艾里村(原新立屯)的农民家庭,苦难与艰辛是他童年的底色。经历过1959—1961年三年自然灾害,挨过饿、受过苦的他,深知生活的不易。然而,艰苦的环境并未磨灭他的志向,反而淬炼出他坚韧的品格。72届高中毕业后,他踏上教育工作岗位,五年民办教师的经历,为他的教育生涯奠定了坚实基础。1979年大学毕业后,他被分配到前郭县深井子镇中学,先后任初、高中政治课25年,德育课10年。在深井子镇中学任教期间,因没有住房,他不得不租房度日,先后搬过八次家。简陋的居住条件,从未动摇他对教育事业的坚守,更无法阻挡他心中那份对家国的深情与担当。 一、书信载情:平凡身影下的家国担当 傅华虽不是人大代表、政协委员,却以独特的方式积极参政议政,在思想、政治与行动上始终与党中央保持高度一致。他用一封封书信,搭建起与国家发展、社会进步紧密相连的桥梁,将自己对国家、对人民的关切融入字里行间。

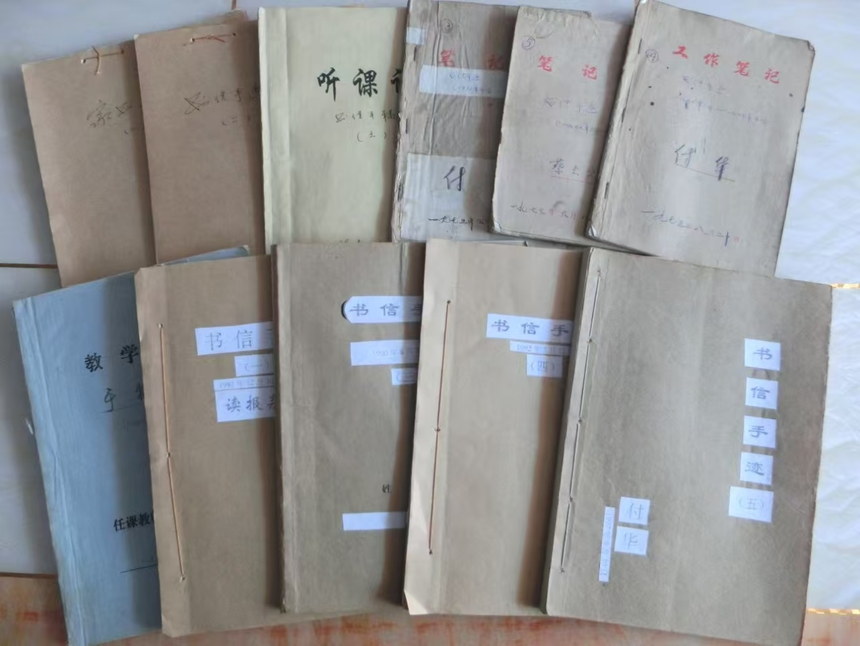

傅华老师书信手迹 冬冬拍摄 1988年8月31日,傅华怀着对国家发展的深切关注,写信给中华人民共和国监察部副部长徐青,“仅就反腐败提出6条建议”。他以敏锐的洞察力,剖析社会现象,提出切实可行的建议。23天后,他收到监察部的复信,信中写道:“你的6条建议提的很好,留作参考。”这简短的回复,是对他思考与建议的认可,更坚定了他为国家发展建言献策的决心。这封信不仅是他个人对社会问题的思考成果,更体现了一位普通党员对国家政治生态建设的高度责任感。 1990年2月2日,傅华将目光聚焦于精神文明建设领域,写信给时任党中央总书记江泽民同志,“仅就学雷锋、社会主义精神文明建设等问题提出个人看法和建议”。他向总书记汇报自己27年学雷锋、做雷锋的心路历程,言辞恳切地“建议总书记能否就雷锋、雷锋精神发表题词,将全国学雷锋活动开展推向深入”。在他心中,雷锋精神是凝聚社会力量、推动社会进步的重要精神支柱。他深知,在时代发展的进程中,精神文明建设不可或缺,而雷锋精神的弘扬,正是构建良好社会风尚的关键。这封信,承载着他对精神文明建设的深刻思考,以及对国家文化软实力提升的殷切期望。 1990年2月6日,傅华写信给全国著名教育艺术家李燕杰教授,汇报自己的思想。他渴望在教育领域不断提升自己,寻求专业的指导与成长。同年3月5日,他收到李燕杰教授的来信,被告知“经研究决定傅华老师被吸收为中华教育艺术家协会会员”。这一身份的获得,不仅是对他教育理念与实践的认可,更为他在教育艺术探索的道路上打开了新的大门,激励他在教育事业中不断创新,为培养更多优秀人才贡献力量。

1991年12月1日在天安门城楼上与恩师李燕杰(第二排右二,左二师母齐绍华),前排傅华 佚名拍摄 1996年2月5日,傅华将关注的焦点转向事业单位人事制度改革,写信给人事部部长、中编办主任宋德福,国家教委主任朱开轩同志,“仅就事业单位人事制度改革,提出六条建议仅供参考”。他从教育工作者的视角出发,结合自身工作实际,深入分析事业单位人事制度存在的问题,提出具有针对性的建议。他明白,合理的人事制度改革,能够激发事业单位的活力,提高工作效率,更好地为人民服务。这封信,是他对国家体制机制改革的积极参与,展现了他作为一名普通党员对国家发展大局的深刻理解与积极贡献。 1997年2月12日,傅华写信给新疆自治区党委书记王乐泉同志,“对新疆坚持两年刹住公款吃喝玩乐歪风感到高兴。对王乐泉书记能把‘人民拥护不拥护,人民赞成不赞成,人民高兴不高兴,人民答应不答应’作为行政‘方圆’的座右铭表示赞赏”。他关注着国家不同地区的发展动态,为地方政府积极作为、整治不良风气而欣喜。他的关注与赞赏,传递出对良好政治生态的向往,以及对各级政府践行以人民为中心发展思想的期待。 1998年9月19日,傅华将目光投向当地的红色文化传承,写信给白城市委、市政府领导同志,“建议重修马仁兴烈士墓,使之充分发挥革命教育基地作用”。马仁兴烈士是“辽吉功臣,四平名将”,当年建碑时,陶铸、闫宝航、邓华都在纪念碑题了词,以志纪念。傅华深知,烈士墓不仅是对英雄的缅怀,更是传承红色基因、开展革命教育的重要载体。他希望通过重修烈士墓,让更多人铭记历史,传承英雄精神,激发爱国情怀。同一天,他还写信给白城日报编辑、记者,并将写给市委、市政府领导的信一同寄出,希望借助媒体的力量,推动这一建议的落实。这一举动,彰显了他对地方红色文化建设的关心,以及对社会责任的主动担当。 此外,傅华“也曾写信给中华人民共和国民政部部长,仅就老红军、老八路、解放战争时期伤残军人、抗美援朝时期伤残军人等人待遇问题落实提出建议。并希望将梅河口市民政部门的成功经验在全国推广” 。他关注着那些为国家和人民浴血奋战的英雄们,关心他们的生活待遇。他明白,这些英雄是国家的宝贵财富,他们的付出应该得到应有的尊重与保障。他的建议,饱含着对英雄的崇敬与关爱,体现了一名共产党员对人民群众的深厚情感。 二、信仰如炬:一心向党,扎根教育 傅华的每一封书信,都源于他对党的忠诚与热爱。他虽身处乡村陋室,却时刻关注着党和国家的事业发展,将个人的理想与党的事业紧密相连。在教育工作岗位上,他同样以党员的标准严格要求自己,践行着为人民服务的宗旨。 在深井子镇中学任教的岁月里,傅华始终坚守教育初心,用自己的知识与爱心培育着一代又一代学生。他深知,教育是改变命运、推动社会进步的重要力量。无论是政治课还是德育课,他都精心备课,将知识传授与品德培养相结合,引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。他不仅关注学生的学业成绩,更关心学生的身心健康和全面发展。在他的教导下,许多学生走出乡村,走向更广阔的天地,成为对社会有用的人才。 傅华的教育理念中,始终贯穿着对学生的关爱与尊重。他用耐心和细心,关注着每一个学生的成长。对于家庭困难的学生,他给予物质上的帮助和精神上的鼓励;对于学习困难的学生,他利用课余时间耐心辅导;对于思想上有困惑的学生,他像朋友一样与他们谈心交流,帮助他们解开心中的疙瘩。他的教育,不仅传授知识,更温暖人心,在学生心中种下了善良、正直、进取的种子。 在教育教学过程中,傅华不断探索创新教学方法,努力提高教学质量。他结合农村学生的实际情况,将理论知识与生活实践相结合,让课堂变得生动有趣。他善于引导学生思考,培养学生的创新思维和实践能力。他的课堂,充满了活力与激情,深受学生喜爱。他用自己的行动,诠释了一名优秀教师的责任与担当,也为乡村教育事业的发展贡献了自己的力量。 三、精神丰碑:平凡中的伟大

傅华老师在给初中一年孩子们讲雷锋故事 董秀东拍摄 傅华,这位普通的乡村中学教师,用一封封书信、一次次行动,诠释了“身居陋室,心怀天下;一心向党,热爱人民”的深刻内涵。他没有惊天动地的壮举,却在平凡的岗位上默默耕耘,以自己的方式为国家的发展、社会的进步贡献着力量。 他的书信,是他对国家发展的深度思考与积极参与;他的教育工作,是他对党的教育事业的忠诚践行;他的生活态度,是他对人民群众的深情厚谊。他的身上,闪耀着共产党员的光辉,展现着普通人的家国情怀。 在当今时代,傅华的精神具有重要的启示意义。他告诉我们,无论身处何种岗位,无论条件多么艰苦,只要心怀信仰、心怀天下,就能在平凡中创造不平凡。他的故事,激励着我们坚定理想信念,积极担当作为,以实际行动践行对党的忠诚、对人民的热爱,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。 傅华,就像一盏明灯,照亮了乡村教育的道路,也照亮了无数人的心。他的精神,将永远镌刻在时代的丰碑上,激励着一代又一代的人奋勇前行。(待续) 编辑:蒋国辉 责编:王凤军 值班:任安广

|