|

信仰的力量——我笔下的“中国傅华现象”(采访侧记) (二百零一)时间:2025-08-29

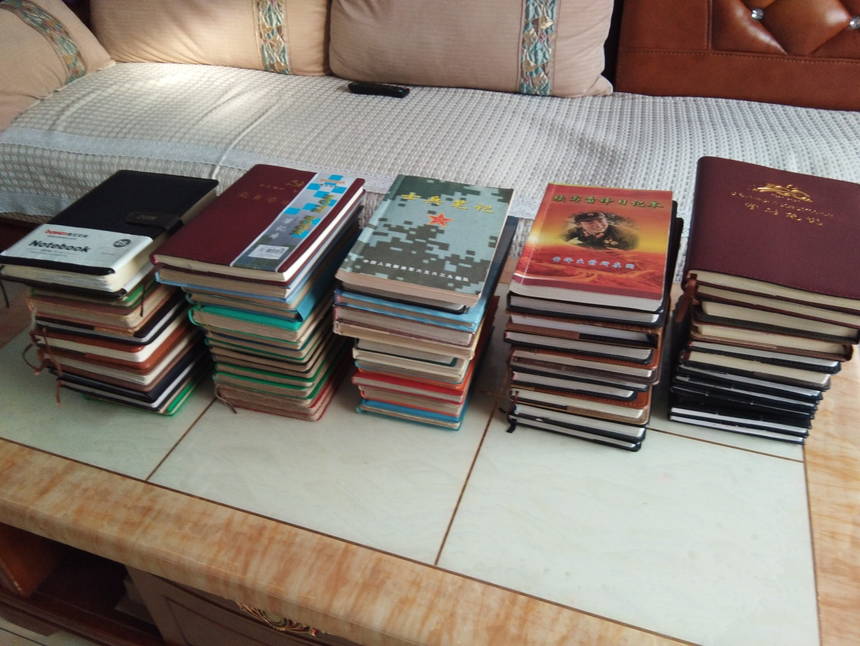

前 言 今天,我们认识一位“当代活雷锋”——吉林好人傅华。 他10岁开始学雷锋,做好事,续写“雷锋日记”,一直坚持到今天,整整62年,好事做了数万件,日记写了约有436万字。 对此,中国雷锋报隆重推出塞北雪的文章,对傅华老师学雷锋的事迹进行专题系列报道,以飨读者。 塞北雪 当我在2025年春天第一次翻开傅华老师的“雷锋日记”时,那些泛黄纸页上的墨迹还带着岁月的温度。从1963年响应毛主席号召开始,这位乡村教师用62年时间书写了一部当代中国的道德史诗——440万字的日记、数万件好事、41年以雷锋精神育人的教育生涯,在价值多元的时代里,构筑起一座令人仰止的精神丰碑。作为追踪采访172天、撰写200篇专题报道的记录者,我笔下的“傅华现象”,不仅是一个人的“道德长跑”,更是一个民族精神基因的当代显影。

傅华老师在阅读2025年8月上总第182期《雷锋》 文静摄 一、穿越时代的“道德长跑”:62年的坚守密码 1963年3月,10岁的傅华在雷锋式校外辅导员的引领下第一次走进雷锋的世界,这个生于东北农村的少年不会想到,这个春天播下的种子会生长成贯穿一生的信仰之树。在我整理的史料中,1977年5月14日的日记格外醒目:“带领50名学生在东大河修桥,从黎明到黄昏,手掌磨出血泡仍坚持。”这座宽1.5米、长15米的“雷锋桥”,不仅是物理意义上的渡河通道,更是精神世界的坐标——它标记着一个普通人如何将“善小而为”的信念转化为改变现实的力量。 我在采访中发现,傅华的日记里没有惊天动地的豪言壮语,却处处是“今天帮朱奶奶挑了水”、“给贫困的学生家送了粮食”这样的日常记录。这种“把好事做进生活肌理”的坚持,在改革开放后的市场经济浪潮中显得尤为珍贵。当被问及“如何在物欲横流的时代坚守”时,傅华指着1992年的日记片段:“有人说我‘傻’,我说雷锋式的‘傻’是世间最聪明的选择。”这句朴实的回答,道破了62年坚守的核心密码——不是刻意的道德表演,而是将为人民服务内化为如同呼吸般自然的生活习惯。

傅华老师在翻阅自己写的日记 冬冬摄 更令人震撼的是傅华在特殊年代的坚守。翻开1968年日记显示,即便在“读书无用论”盛行的时期,傅华仍坚持“每天坚持读《毛泽东选集》1—2小时,学雷锋、做好事,日行数善。”这种在时代洪流中锚定精神坐标的定力,让他的日记成为一部鲜活的当代道德史——从人民公社到改革开放,从乡村教师到退休老人,他用不变的善举丈量着时代的精神水位。 二、教育者的精神基因:41年的立德树人实践 “我向雷锋看齐,大家向我看齐。”1973年傅华站上讲台的第一节课给新立小学孩子们讲雷锋故事时说的一句话,成为他41年教育生涯的精神纲领。我在采访中收集到一组令人动容的数据:41年间,傅华救了三条人命、挽救21名轻生者、动员91名辍学学生返校、解决近千例青少年成长难题。这些数字背后,是他独创的“浸润式”育人法——不是空洞的说教,而是带着学生一起照顾五保户、一起修桥、一起续写雷锋日记。 在傅华老师《书信汇集》里,在学生来信中有这样一段记录:“傅老师带我们给孤寡老人张大爷送年货,他蹲在地上给老人洗脚的样子,让我们明白了什么是真正的善良。”这种身教重于言教的实践,与他“教书先育人,育人先铸魂”的教育理念高度契合。我特别提到,傅华的德育课从不照本宣科,而是用师生修建“雷锋桥”的过程讲解集体主义,用自己资助贫困生的经历诠释奉献精神,让抽象的道德概念变得可感可知。

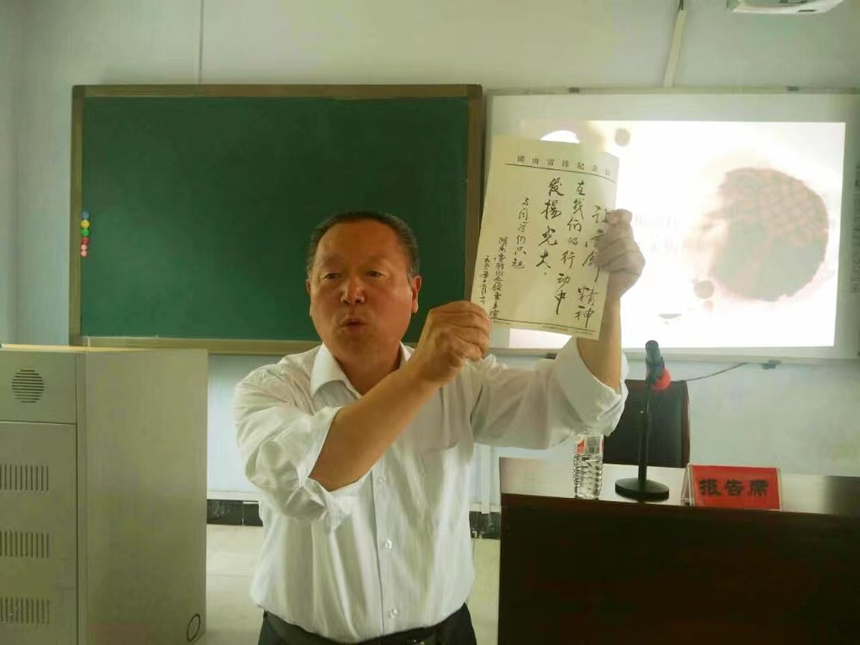

傅华老师在宁江二中做学雷锋事迹报告 佚名摄 退休后傅华仍保持着“编外辅导员”的身份,我在2025年上半年的采访笔记中记载:“72岁的傅华站在讲台上,讲到雷锋雨夜送大娘时,眼眶依然湿润。”这种跨越半个世纪的教育热情,源于他对“精神传承”的深刻理解——当他看到自己教过的学生成为乡村教师后继续带领学生学雷锋,便知道雷锋精神已如种子般在下一代心中生根发芽。 三、时代精神的镜像:傅华现象的社会价值 在我在网上搜索130多家媒体报道中,“东北草原上的活雷锋”这一称呼出现频率最高。但傅华本人更看重“普通人”的定位:“我很普通,也很平凡”、“我只是做了每个有良知的人都该做的事。”这种自我定位恰恰凸显了“傅华现象”的社会价值——当一个普通人用一生证明“伟大出自平凡”,他便成为丈量时代精神高度的标尺。

傅华老师“雷锋日记” 冬冬摄 我在分析傅华日记时发现一个有趣的现象:傅华早期的日记多半是“模仿雷锋”的记录,而2000年后的日记则充满“创造性转化”的思考。比如2010年的日记中,傅华探讨“互联网时代如何学雷锋”,提出“线上传播雷锋故事,线下践行雷锋精神”的新思路。这种与时俱进的精神,让雷锋精神在数字时代焕发新生,也让“傅华现象”超越了个人行为,成为一种可复制的精神范式。 更值得关注的是傅华精神的辐射效应。我在采访中遇到许多“傅华效应”的受益者:被他救助过的学生成为医生后热心为当地患者服务,受过他影响的村民自发组成“雷锋互助组”。这种从“个人善举”到“群体自觉”的转变,正是傅华精神社会价值的最佳证明——当一个人的坚守能点燃一群人的良知,便形成了推动社会进步的精神动能。 四、记录者的精神对话:172天的采写心路 第一次读傅华老师的日记,我在深夜痛哭失声。我无法控制那份感动!那些记录着“欠债7万仍捐款近10万”、“心脏搭桥手术后193天坚持写日记”的文字,颠覆了我对“好人”的认知。这种情感冲击转化为持续的创作动力——172天里,我往返松原无数次,核对每一个数据,求证每一个故事,曾多次找到傅华老师救助过的人去求证,只为呈现一个“经得起历史推敲”的真实傅华。

傅华老师在前郭县额如乡中心小学做学雷锋事迹报告 王平摄 在采写过程中,我特别关注傅华精神的时代意义。在对比雷锋时代与当下的社会环境后,我认为“雷锋所处的年代风清气正,而傅华经历了价值多元的冲击,这种背景下的坚守更显珍贵。”为此,我深入分析傅华日记中“如何应对质疑”的内容,发现傅华应对非议的方式很简单——“用做更多的好事证明自己”。这种“行胜于言”的态度,恰是当代社会最需要的精神品质。 当有人问及笔者“为何坚持日均1.16篇的创作强度”时,我指着案头上的几本《傅华“雷锋日记”》说:“傅华老师用62年“道德长跑”,我用172天记录他的故事,这是记录者的责任。”2024年5月,傅华百篇红色日记已被中国共产党员日记博物馆馆长康殿英主编的《千篇红色日记》(十人集)一书收录,这个收录过程本身就是对“傅华精神”的官方认可,也是我持续创作的重要动力。 五、精神传承的时代命题:从个体坚守到民族财富 在我系列报道中,“傅华精神是民族财富”的观点贯穿始终。我在报道中写道:“当傅华老师说出‘我向雷锋看齐,大家向我看齐’时,他不仅是在教育学生,更是在向时代发出的呼唤。”这种呼唤的力量,在当代社会具有特殊意义——当物质丰富与精神匮乏形成反差,傅华用一生证明:高尚的道德追求永远是人生的正确选项。 我特别强调傅华精神的“可复制性”:“他没有惊天动地的能力,却做出了惊天动地的‘坚持’。这种‘平凡的伟大’,正是普通人可以效仿的模式。”在我看来,傅华现象给社会的最大启示是:学雷锋不是少数人的道德表演,而是每个人都能参与的生活方式;不是特定时代的权宜之计,而是跨越时空的精神刚需。 站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点回望,傅华62年的坚守已超越个人行为,成为中华民族精神谱系的重要组成部分。正如我在最新报道中所写:“当傅华老师的日记成为红色文献,当他的故事走进校园课堂,我们便看到了雷锋精神代代相传的生动图景。这不仅是一个人的‘道德长跑’,更是一个民族的道德接力。” 从我的笔尖流淌出的不仅是傅华的故事,更是一个民族对精神高度的永恒追求。在这个意义上,“傅华现象”早已超越个体,成为一面映照时代精神的明镜——它让我们看到,无论时代如何变迁,那些支撑着傅华走下去的信仰、坚守与爱,永远是一个民族最宝贵的精神财富。而我持续的记录与传播,则让这种精神财富得以在更广阔的时空里传承发扬,照亮更多人前行的道路。(待续) 编辑:蒋国辉 责编:程 进 值班:任安广

|