|

雷锋精神的当代传承者:傅华的道德实践与教育情怀 (一百三十三)时间:2025-07-07

前 言 今天,我们认识一位“当代活雷锋”——吉林好人傅华。 他10岁开始学雷锋,做好事,续写“雷锋日记”,一直坚持到今天,整整62年,好事做了数万件,日记写了约有436万字。 对此,中国雷锋报隆重推出塞北雪的文章,对傅华老师学雷锋的事迹进行专题系列报道,以飨读者。 塞北雪 在傅华的微信语录中,字里行间流淌着对雷锋精神的赤诚追随,以及将道德修养融入教育实践的深刻思考。从少年时代以雷锋为青春偶像,到退休后仍坚持传播雷锋精神,他用一生的践行证明:道德不仅是个人修养的标杆,更是滋养社会的精神力量。而郭明义等“当代雷锋”的出现,则让他看到了雷锋精神在新时代的延续,也让他更坚定了以身教传承美德的教育信念。

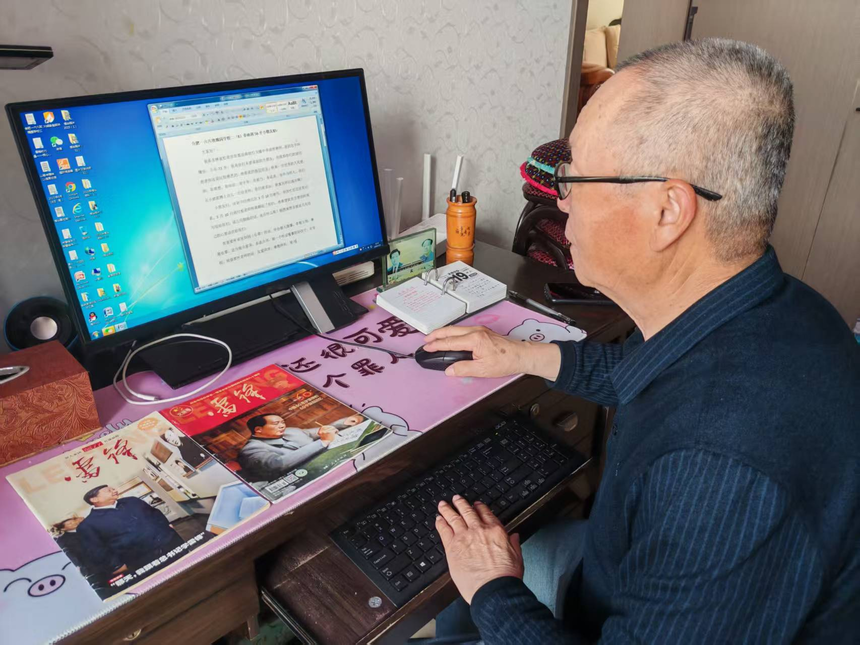

傅华老师上网阅读写给孩子们的信 文静 一、道德楷模的精神接力:从雷锋到郭明义 傅华对"当代雷锋"郭明义的推崇,本质上是对雷锋精神当代价值的认同。“坚持学雷锋、做好事数十年,脚踏实地,不计得失”——郭明义的实践与傅华的人生追求形成了跨越时空的共鸣。在傅华看来,郭明义的意义不仅在于个人善举,更在于他以行动证明:雷锋精神从未过时,反而在物质丰富的时代更显珍贵。这种精神接力让傅华坚信,“自觉践行社会主义核心价值观”不是空洞的口号,而是可以通过具体行动落实的生活方式。 雷锋精神对傅华的影响早已深入骨髓。他坦言“唱着学习雷锋好榜样长大”,从青春偶像到道德楷模,雷锋的形象伴随他走过人生各个阶段。“内化于心、外化于行”的表述,道破了他将雷锋精神转化为日常实践的秘密:不是被动模仿,而是主动将道德要求融入血液,成为行为自觉。这种转化的关键,在于他从少年时代就建立的价值认同——正如他所说,雷锋精神是“融化在血液中”的信仰。 二、道德修养的社会辐射:从个人到集体的价值传递 傅华对道德修养的理解超越了个人层面,形成了从家庭到国家的辐射式认知。他指出:“一个道德高尚的人,如果是家长,可以带好一个家庭,培养好自己的子女;如果是老师,可以教好青少年学生,为国家培养更多的合格人才;如果是单位领导,可以管理好本单位,风清气正;如果是一个主政地方领导干部,可以带好一个地方社会风气;如果是一个国家首脑,可以带好整个国家。”这种认知源于他对父亲的追忆——作为合作社主任的父亲“把集体看得比什么都重要”,这种言传身教让他从小建立了“热爱集体”的意识。从父亲到雷锋,再到郭明义,傅华的道德谱系始终贯穿着“集体至上”的价值观。

傅华老师在松原查干湖留影 冬冬摄 在教育实践中,傅华将这种价值观转化为对学生的集体主义培养。他希望教育同行“对孩子们进行集体主义思想教育”,让孩子从热爱班级延伸到热爱家乡、国家。这种教育理念在他的教学生涯中具象为行动:带领学生为集体拾肥、打柴,以“多干一倍或数倍”的身教影响学生;鼓励学生组建学雷锋、郭明义课外小组,将个人善举转化为集体行动。他深知,集体主义精神不是抽象概念,而是需要通过具体实践来培育的行为习惯。 三、教育者的使命担当:用雷锋精神铸魂育人 “坚持用雷锋精神育人是我不变的教育理念”——傅华将个人信仰与教育使命深度融合。41年的教育生涯中,他不仅自己践行雷锋精神,更将其作为德育核心:通过讲雷锋故事、举办主题演讲、组织实践活动,让学生在潜移默化中接受精神滋养。退休后,他仍呼吁同行给青少年学生们“常讲雷锋故事”,这份坚持源于他对教育本质的认知:知识传授固然重要,但塑造灵魂才是教育的根本使命。 傅华的教育实践始终贯穿着“勤俭节约、艰苦奋斗”的雷锋精神内核。他以雷锋为榜样,即便生活条件改善仍保持简朴作风,这种身教比任何说教都更有说服力。在他看来,“艰苦奋斗是共产党人的传家宝”,丢了这个传统,道德修养就成了无本之木。这种认知让他在物质时代更坚定地守护精神高地,也让他的教育充满了抵御功利主义的力量。

1985年第一个教师节前郭县人民政府发给傅华老师的搪瓷茶缸 冬冬摄 四、道德实践的当代启示:从“心”出发的终身修行 傅华反复强调“学习雷锋,要从‘心’做起”,这一观点道破了道德实践的本质:真正的善举源于内心的自觉,而非外在的强迫。“贵在自觉、贵在坚持、贵在真学实做”——三个“贵”字凝结了他50余年道德实践的心得:无论是少年时受父亲影响,还是成年后以雷锋为榜样,抑或与郭明义的精神共鸣,核心都在于内心对“真、善、美”的主动追求。这种“从心出发”的修行,让道德不再是负担,而成为生活本身的需要。 在傅华的微信语录中,“集体”与“个人”的关系始终是思考的重点。他认为“生活在集体中,一言一行都要考虑集体形象”,这种认知既源于家风传承,也源于对社会的责任意识。从家庭到学校,从单位到国家,他将个人道德实践视为社会风气改良的基石——正如他所说,道德高尚的人能“带好一个家庭”、“影响一个地方”……这种从微观到宏观的道德逻辑,为当代社会治理提供了富有启示性的视角:当每一个个体都能将道德内化为自觉,社会的文明程度自然提升。 傅华的微信语录,是一位教育者用生命书写的道德答卷。他以雷锋精神为坐标,在个人修养与教育实践中搭建起价值桥梁,让“为人民服务”从口号变为日常,让集体主义从概念变为行动。在功利主义盛行的今天,他的坚持如同一面镜子,映照出教育的初心与道德的力量——当更多人像他一样“从心做起”,雷锋精神便会在新时代焕发出更耀眼的光芒,为社会进步注入源源不断的精神动能。(待续) 编辑:蒋国辉 责编:程 进 值班:任安广

|