|

草原上的“活菩萨”:好人傅华的半世纪善行录 (一百四十)时间:2025-07-08

前 言 今天,我们认识一位“当代活雷锋”——吉林好人傅华。 他10岁开始学雷锋,做好事,续写“雷锋日记”,一直坚持到今天,整整62年,好事做了数万件,日记写了约有436万字。 对此,中国雷锋报隆重推出塞北雪的文章,对傅华老师学雷锋的事迹进行专题系列报道,以飨读者。 塞北雪 在吉林西部的草原深处,傅华这个名字被乡亲们念叨了半个多世纪。从1963年那个寒风呼啸的冬日,10岁的他第一次为五保户于大爷担水劈柴开始,到如今70多岁仍奔波在助人路上,他用半个多世纪的坚持,把“好人”二字写成了一部厚重的人生史诗。乡亲们说他是“活菩萨转世”,同事们称他是“雷锋精神的活化石”,而傅华自己总说:“我就是个普通人,做了点该做的事。”

2012年3月3日傅华老师在人民大会堂前留影 佚名摄 一、家风与信仰:好人底色的双重淬炼 傅华的善,首先源于父亲傅景生那双手——这双在合作社挣过公分、为乡亲们修过农具的手,总在深夜油灯下捧着黄色古书给童年的傅华讲“积德行善”的故事。父亲在自己90年的人生时光里,“做了一辈子善事”,这种以身示范浸润式的教育,让傅华从小就懂得:“帮人不是任务,是过日子的本分。”2000年2月26日父亲去世时,傅华在日记里写道:“爹没留家产,只留下了‘行善’两个字,这是最好的精神遗产。” 1963年3月,雷锋的事迹像春风吹遍草原,10岁的傅华把报纸上的雷锋画像剪下来贴在床头。“看到雷锋帮老大娘找儿子,我就想起爹常说的‘远亲不如近邻’。”从那天起,他的人生多了一位精神导师。而马列著作、毛主席著作的研读,则让这份朴素的善良升华为坚定的信仰——“为人民做好事,就是践行共产主义。”

傅华老师在松原查干湖留影 冬冬摄 这三重力量交织成傅华的精神坐标系:父亲教他“要做个好人”,雷锋教他“怎样做好人”,信仰教他“为何做好人”。这种人生底色,让他在半个多世纪的岁月里,无论遭遇何种困境,始终保持着行善的温度与力度。 二、岁月为证:四段跨越半个多世纪的爱心长跑 (一)1963-1968:六年守护,温暖两位老人的晚年 新立屯的五保户于大爷和朱奶奶,是傅华善行的起点。那时他还是小学生,每天放学先到老人家:担水,他总是把水缸挑得满满当当;冬天劈柴,手上磨出的血泡破了又好;朱奶奶有眼疾,他每周用温水给老人洗头洗脚,2月理发一次,剪指甲时总怕碰疼了那双布满老茧的手。 最让人动容的是1966年冬天,朱奶奶突发脑血栓卧床不起。傅华每天清晨五点就到老人家,生火做饭、端屎倒尿,晚上放学再去喂药擦身。有次他发烧到39度,母亲拦着不让去,他坚持要去:“奶奶今晚没人喂饭。”朱奶奶临终前拉着他的手哭:“你是活菩萨转世,将来一定有福报。”傅华后来在日记里写道:“奶奶不知道,能陪着她走完最后一程,是我的福报。” (二)1978-1979:大学时光里的“编外家人” 白城师范学院的校园里,常能看到一个背着书包的年轻人,骑着破旧的自行车穿梭在学校宿舍与城区之间。那是傅华在照顾无儿无女的高大爷夫妇。他用课余时间、周日休息给老人挑水、扫院、劈柴、抹房子等,月末帮着买米、买煤,甚至学会了给大爷、大娘理发。 有次高大爷哮喘病发作,傅华背着他去医院,挂号、取药、陪护,一夜没合眼。老人痊愈后,逢人就讲“我好有福气,傅华比亲儿子都亲都好。”在傅华大学毕业的那一天,踏上返程列车回家的路上,听到一位同学说:“今早上班时,咱们学校有一位老大爷住着拐棍,由一位老大娘搀扶着到校党委送一封三张红纸写的表扬信,就是表扬你的,你知道吗?”傅华说:“我不知道,真的不知道。”做好事不留名,做无名英雄,这就是真实的傅华。 (三)1981-1995:14年的“饺子约定” 深井子镇的张大爷一家,最盼的是傅华家包牛肉馅饺子的日子。从1981年那个大雪纷飞的春节开始,傅华有了个习惯:家里做什么好吃的,必定给张大爷送去一份。14年里,他骑着自行车跑遍了镇上的供销社,就为给牙口不好的张大爷买软和的糕点;张大爷的女儿,他悄悄垫付了三年学费;甚至张大爷去世时,都是傅华连夜赶做寿衣、安排后事。 傅华的爱人文静,是这段善行最坚定的支持者。家里清贫,买肉要算计着来,但每次包牛肉馅饺子,她总会多和一块面:“张大爷爱吃带点汤汁的。”有次傅华出差,文静顶着寒风走三里地,把刚出锅的饺子送到张大爷家,回来时冻得脸颊通红。傅华总说:“我的军功章,有她一半。”

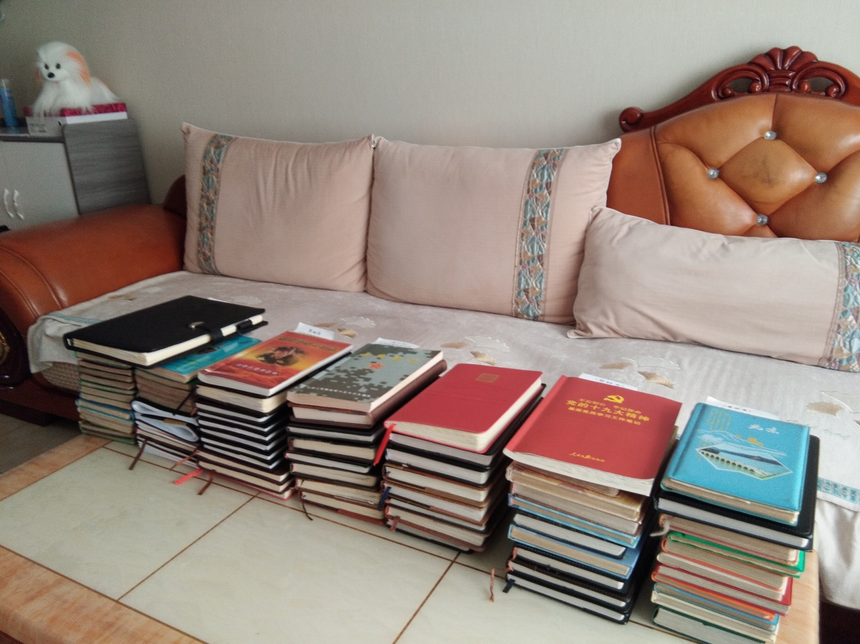

傅华老师和老伴文静在查干湖 冬冬摄 (四)1989-2015:26年的敬老院"探亲路" 每年除夕,海勃日戈镇敬老院的老人们都知道,傅华会带着年货准时出现。26年里,他记着每个老人的喜好:李奶奶爱吃软糕,王大爷爱喝两口烧酒,聋哑的赵大爷总等着他带去的糖块。有年春节雪太大,客车停运,傅华推着自行车走了十里地,把冻得硬邦邦的饺子揣在怀里,到了敬老院还带着体温。 他不光送东西,更送陪伴。给老人剪指甲时,会听他们讲年轻时的故事;陪老人晒太阳时,会读报纸上的新闻;甚至学着给老人理发,起初剪得坑坑洼洼,老人们却笑得合不拢嘴。1998年洪水冲毁了敬老院的院墙,傅华带着学生义务劳动三天,手掌磨出了厚厚的茧子。院长说:“傅老师来的次数,比有些老人的亲戚还多。” 三、清贫中的富足:一个好人的精神账本 傅华的家,藏着一个让人落泪的对比:斑驳的墙壁上贴着“优秀教师”的奖状,抽屉里却锁着一沓催款单——为了给妻子治病、供孩子上学,他买房欠下的七万六千八百元外债,至今还没还清。妻子没有工作,常年靠药物维持,家里最值钱的电器是一台用了15年的熊猫牌黑白电视机。 可就在这样的清贫里,傅华的另一个“账本”却写得满满当当:唐山地震捐款、安徽灾区捐款、贫困学生资助......累计有十四万余元。2013年有一次他刚领到工资,转身就给辍学的学生交了学费,自己却连续三天吃咸菜就馒头。妻子抱怨过:“咱也得过日子啊。”傅华只是默默给她倒杯热水:“那孩子要是没学上,一辈子就毁了。” 这种“傻劲”,在亲情上也达到了极致。爱人的二姐两次脑出血住院,傅华不仅让妻子全程陪护,自己和老伴、孩子更是22次往返乡下探望,20次带着水果点心、香瓜。最后一次去时,他兜里只剩50元钱,还是咬牙买了一箱牛奶。二姐拉着他的手哭:“你比亲弟弟还亲。”傅华笑了:“都是一家人,分啥亲疏。” 四、草原作证:好人精神的当代回响 如今的傅华,头发已花白,但眼睛依然清亮。他还在坚持续写雷锋日记,440万字的篇幅里,记录着草原上的风、学生们的笑,还有那些他帮助过的人的故事。有人问他:“做了这么多好事,图啥?”他笑着着:“当年朱奶奶说我是‘活菩萨’,其实我只是想让这草原,多些暖和气。”

傅华老师续写的“雷锋日记” 冬冬摄 这种暖和气,正在一代代传递。他教过的学生,有的成了乡村教师,有的成了社区志愿者,都带着他的影子。当年被他救助过的学生昌军,总是说:“傅老师让我知道,人活着不能只为自己。” 傅华的故事,或许没有惊天动地的壮举,却在日复一日的坚持中,诠释了什么是真正的善良。他就像草原上的一棵老榆树,默默扎根,为路过的人遮风挡雨,给脚下的土地增添绿意。当我们在谈论“好人”时,其实就是在谈论傅华这样的人——他们用一生的践行证明:善良不是一时的感动,而是长久的坚守;不是惊天的壮举,而是日常的温暖。 愿这样的好人,能被更多人看见;愿这样的善行,能在更多人心中发芽。因为这草原,这人间,永远需要这样的暖和气。(待续) 编辑:蒋国辉 责编:程 进 值班:任安广

|