|

半世纪的精神追随:傅华与雷锋精神的跨时空共鸣 (一百四十一)时间:2025-07-10

前 言 今天,我们认识一位“当代活雷锋”——吉林好人傅华。 他10岁开始学雷锋,做好事,续写“雷锋日记”,一直坚持到今天,整整62年,好事做了数万件,日记写了约有436万字。 对此,中国雷锋报隆重推出塞北雪的文章,对傅华老师学雷锋的事迹进行专题系列报道,以飨读者。 塞北雪 在傅华的微信语录中,有一个名字被反复提及——雷锋。从1963年第一次抄写雷锋日记,到62年如一日的“真学实做”,这位草原深处的乡村教师,用一生的实践诠释着什么是“把雷锋精神融入血脉”。他的文字里没有华丽的辞藻,却字字透着对信仰的执着,如同草原上的溪流,在岁月长河中静静流淌,滋养出一片精神的绿洲。

2018年10月4日傅华老师在松原查干湖留影 冬冬摄 一、初识雷锋:一本日记点燃的青春理想 1963年3月的春风,吹来了雷锋的故事。当时还是少先队员的傅华,在雷锋式的校外辅导员——一位五好战士的推荐下,第一次读到了《中国青年报》上的“雷锋日记摘选”。那些朴实的文字像磁石般吸引了他,他把报纸借来,工工整整地抄在自己心爱的日记本上。“那本红皮笔记本,我天天揣在怀里,像是藏着一个秘密。”傅华在微信里回忆道。 这一抄就是六年。1963到1969年间,4-5本断断续续写的日记,记录着一个少年对英雄的向往。尽管后来因种种原因丢失了这些日记,成为他“后悔一辈子的事”,但那些抄录的句子早已刻进心里:“人的生命是有限的,可是,为人民服务是无限的”“对待同志要像春天般温暖”。多年后,他常常嘱咐学生:“别嫌弃自己幼稚的日记,那是你们的精神胎记。” 少年傅华的学雷锋动机带着纯真的热烈:“想当雷锋式的英雄,能有机会到北京见毛主席。”这种朴素的愿望,在岁月打磨中逐渐沉淀为坚定的信念。他在微信里坦言:“刚开始是‘拼命地学、拼命地做’,后来慢慢成了习惯,做好事成了生活的一部分。”这种转变,恰似一粒种子从刻意栽培到自然生长的过程,最终在他生命里扎下了根。 二、深学雷锋:从精神偶像到人生坐标 “雷锋是我的青春偶像,我是他的铁杆粉丝。”傅华的这句话里,透着孩童般的赤诚。在他心中,雷锋不是博物馆里的标本,而是“言行一致、表里如一”的鲜活榜样——“他不仅说得漂亮,做得更漂亮”。这种认知,来自于他对《雷锋日记》的反复品读。

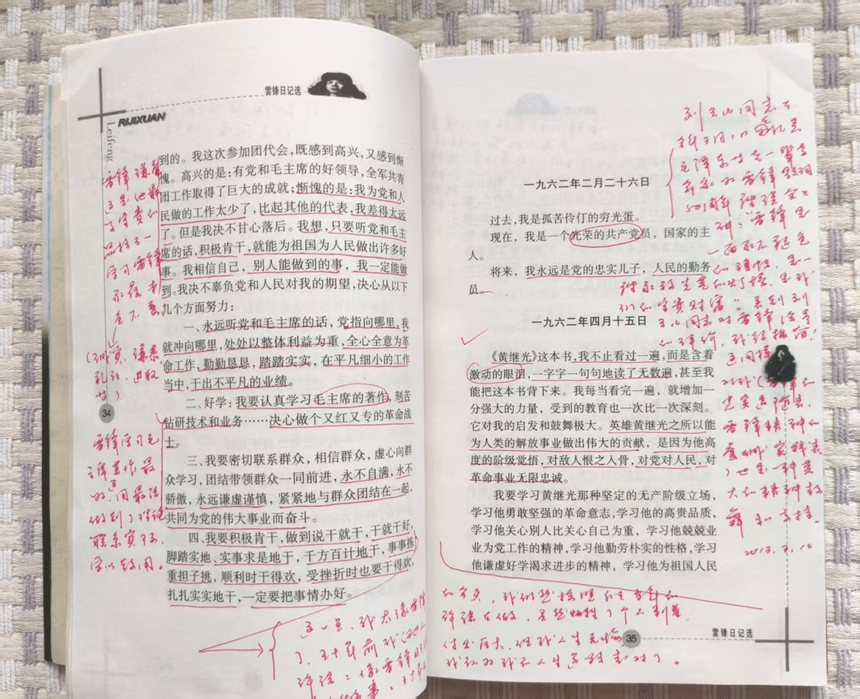

傅华老师阅读过的《雷锋日记选》 冬冬摄 “只有走进雷锋的心灵世界,才能切实地感受到雷锋精神的伟大。”傅华对雷锋的理解,早已超越了“做好事”的表层含义。他从日记里读到的,是“心里总装着事业、人民、集体”的大局观,是“帮助别人就感到幸福”的纯粹感。于是,他给自己定下目标:“雷锋的人生道路,就是我的人生道路;雷锋的思想境界,就是我追求的境界。” 这种追求不是一句空话。62年里,他照顾五保户、资助贫困生、救死扶伤,用傅华自己的话说:“做到了真学实做,问心无愧。”他深知“学雷锋不易,做雷锋更难”,却始终坚守着誓言:“立志要做一个他那样的人,为人民鞠躬尽瘁,死而后已。”这种坚守,让他在面对质疑时不退缩,在遭遇挫折时不放弃,如同草原上的老榆树,把根深深扎进泥土里。 三、理论滋养:马列经典与雷锋精神的交融 傅华的学雷锋之路,并非单纯的情感追随,更有理论的坚实支撑。这得益于新立小学那位特殊的老师——国民党60军退役军官陈兰光。这位投诚的老教师,借给少年傅华的不仅是《共产党宣言》、《资本论》、《反杜林论》、《法兰西内战》、《国家与革命》、《帝论》等马列著作,更有《毛泽东选集》一至四卷。 “毛泽思想对我的影响特别深刻。”傅华在微信里强调。正是从毛主席“向雷锋同志学习”的号召中,他找到了学雷锋的理论依据。他把马列主义里的“为人民服务”与雷锋日记里的为人民“做好事”结合起来,逐渐明白:“雷锋不是孤立的道德模范,而是共产主义道德的生动体现。” 这种理论自觉,让他的实践有了方向感。他在微信里写道:“做人要‘看人长处,见贤思齐;帮人难处,助人为乐;记人好处,学会感恩’。”这看似朴素的处世哲学,实则是对马列主义“集体主义”思想的生活化诠释。正如他所说:“学马列不是为了背条文,是为了明白‘为什么要做好人。” 四、践行雷锋:从党员责任到生命本能 1994年6月7日,当傅华举起右手宣誓入党时,他把“学雷锋”纳入了党员的责任担当。“作为党员,我有责任为党分忧、为民谋利。”他在微信里清晰地定位自己的角色:要像焦裕禄那样“心中装着全体人民”,像郭明义那样“把雷锋精神落实到岗位上”。 这种担当,体现在他41年的教学生涯里。他不仅教学生知识,更教他们“像雷锋那样做人”。他组建920多个学雷锋、郭明义课外小组,带领学生照顾残疾同学三年如一日,让“做好事”成为校园里的风尚。有家长说:“把孩子交给傅老师,一百个放心。” 更感动人的是,学雷锋在他那里早已超越了“任务”层面,变成了“生活习惯、一种职业”。他在微信里分享这种转变的感受:“学雷锋很快乐,做好事很幸福。”这种幸福,是1963年照顾五保户于大爷朱奶奶时,老人递来的那碗热粥;是1979年高大娘搀扶着高大爷到白师党委送表扬信时,老人家颤抖的双手;是2006年找回离家出走3个半月女孩汪雪时,家长扑通跪下的瞬间——这些碎片般的记忆,串联起他“为人民鞠躬尽瘁”的人生轨迹。 五、传承雷锋:一位老党员的精神期盼 步入晚年的傅华,心里多了一份牵挂:“对党员进行理想信念教育,刻不容缓。”他在微信里呼吁:“要像焦裕禄、雷锋那样做人,坚守共产党人的精神家园。”这种期盼,源于他对雷锋精神时代价值的深刻认知。

傅华老师在宁江区民主小学做学雷锋事迹报告 佚名摄 他自己就是最好的传承者。尽管眼疾未愈、家境清贫,他仍坚持到学校、社区作报告,讲雷锋故事,谈自己的心得体会。“我希望年轻人知道,雷锋不是‘老古董’,他的精神能让日子更有滋味。”有次在白城师范学院,他给140名大学生讲“62年学雷锋的心路历程”,台下的掌声经久不息。 傅华的故事,像一面镜子,照见了雷锋精神的当代生命力。从1963年抄写日记的少年,到如今70多岁仍奔波在传播雷锋精神的路上的老党员,他用62年的“真学实做”证明:雷锋精神不是过去时,而是现在进行时。正如他在微信里写的:“我这辈子,就做了一件事——踏着雷锋的脚印走。这条路,我还要继续走下去。” 在吉林西部的草原上,傅华的身影或许并不起眼,但他所践行的雷锋精神,却像草原上的星光,在漫长岁月里闪烁着温暖的光芒,指引着更多人走向“为人民服务”的道路。这,正是一位普通党员留给时代的精神财富。(待续) 编辑:蒋国辉 责编:程 进 值班:任安广

|