|

用一生践行的精神长跑:傅华的学雷锋之路 (一百四十二)时间:2025-07-10

前 言 今天,我们认识一位“当代活雷锋”——吉林好人傅华。 他10岁开始学雷锋,做好事,续写“雷锋日记”,一直坚持到今天,整整62年,好事做了数万件,日记写了约有436万字。 对此,中国雷锋报隆重推出塞北雪的文章,对傅华老师学雷锋的事迹进行专题系列报道,以飨读者。 塞北雪 在吉林西部的草原上,傅华的名字与“雷锋”二字紧密相连。从少年到暮年,他用数十载春秋诠释着“学雷锋”三个字的分量,在微信里留下的只言片语,恰似散落的珍珠,串联起一条从“行动自觉”到“精神自觉”的人生轨迹。他的故事里没有惊天动地的壮举,却在“天天学、天天做”的坚持中,展现出一种穿越时代的精神力量。

傅华老师和孩子们谈学雷锋体会 春艳摄 一、习惯成自然:做好事是生活的日常 “做好事、行善事,是我的生活习惯。”面对“都向钱看的时代,你图啥”的疑问,傅华的回答简单却坚定。这种习惯的养成,始于1963年那个抄录雷锋日记的午后,在62年的岁月里慢慢沉淀,最终成为他生命的一部分。 有人不理解,觉得他“不合时宜”。傅华心里清楚,这种不理解恰恰印证了学雷锋的价值。“我不说,不是理亏,是知道行动比语言更有力。”他在微信里写道。从照顾五保户于大爷六年如一日的端屎倒尿,到14年坚持给张大爷送牛肉馅饺子,再到26年风雨无阻探望敬老院老人,这些善举在傅华看来微不足道,却刻在受助者的记忆中。 “做无名英雄,默默无私奉献。”是傅华坚守的原则。他拒绝了所有想宣传他的媒体,觉得“做好事成了表演,就变味了”。这种低调,不是故作清高,而是从雷锋日记里学来的纯粹——“雷锋做好事从不留名,我学他,就得学这点。” 二、“真学实做”:学雷锋的四字真经 傅华学雷锋有个秘诀,他称之为四字真经:“真学实做”。“真学”是把雷锋精神“内化于心”,读懂那本日记里“心里装着人民”的赤子情怀;“实做”是将其“外化于行”,落实到担水劈柴、资助学生的点滴里。 他深知学雷锋不是三月里的一阵风。“不是每年3月5日才想起,是天天学、月月做。”这种坚持,在物欲渐盛的年代显得尤为可贵。有一次他刚还完一笔外债,转身就把刚发的退休金捐给了灾区,妻子抱怨他“不顾家”,他却翻开雷锋日记:“雷锋把省下的钱捐给灾区,咱这点难算啥?” 傅华的“实做”里,藏着教育者的智慧。他反对把孩子分成三六九等,觉得“都是祖国的花朵”。对待调皮的学生,他不训斥,而是带他们去照顾残疾同学,让孩子们在实践中明白“助人为乐”的含义。“道德教育不是说教,是让他们看见、摸到、做到。”他在微信里总结道。这种教育方式,让雷锋精神像蒲公英的种子,在孩子们心里扎下根。 三、信仰支撑:穿越时代的精神力量 “做人难,做好人更难,做大好人难上加难。”傅华的感慨里,藏着半个多世纪的甘苦。他坦言,自己所处的时代,学雷锋的压力和阻力远比雷锋当年大得多,“没有坚定的信仰支撑,绝对走不到今天。”

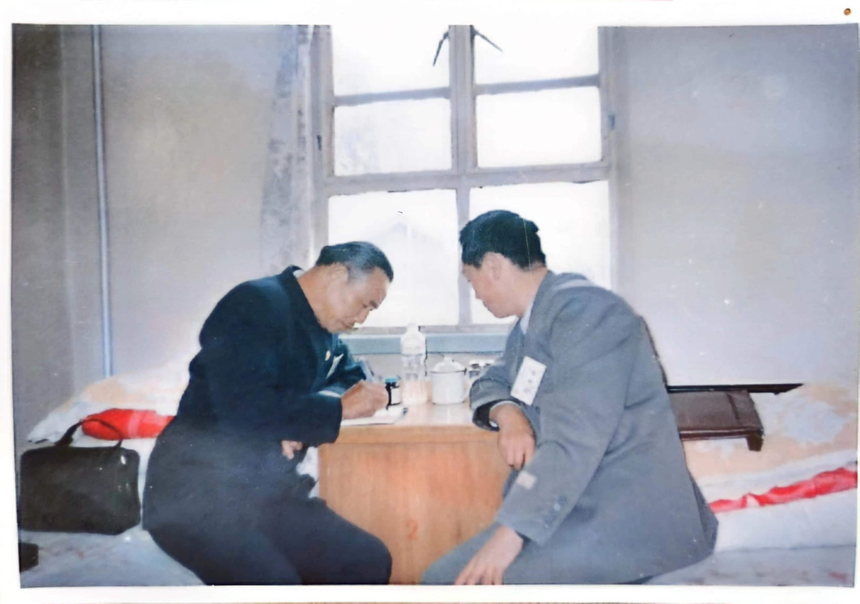

1991年12月3日傅华和湖南雷锋纪念馆原馆长雷孟宣在一起 白森涛摄 这份信仰,始于少年时读到的马列著作。新立小学的陈兰光老师借给的《共产党宣言》、《毛泽东选集》,让他明白雷锋精神不是孤立的道德标杆,而是共产主义信仰的生动体现。后来,他又从焦裕禄“心中装着全体人民”的情怀里,从郭明义“把雷锋精神落实到岗位”的坚持中,不断汲取力量。 两次见到雷锋堂兄、原湖南雷锋纪念馆馆长、“中国好人”雷孟宣的经历,让傅华深受触动。“他宣传雷锋精神一辈子,那种坚守让我明白,学雷锋不是一个人的事。”这种使命感,让他在退休后依然奔波在校园和社区,用自己的故事感染更多人。“时不我待,要实现青春梦想。”70多岁的他,眼里依然有年轻时的光。 四、教育者的坚守:播撒雷锋精神的种子 作为教师,傅华把“育人”当作学雷锋的另一种方式。他41年扎根草原,放弃5次进城机会,觉得“农村孩子更需要有人教他们怎么做人”。他组建的920多个学雷锋小组,让照顾残疾同学、帮助该帮助的人成为校园里的常态。

傅华老师在前郭县实验小学做学雷锋事迹报告 春艳摄 他特别看重小学教育,觉得“那是人生的关键阶段”。有一次去一所小学做学雷锋事迹报告,他没讲大道理,而是讲自己在新立小学读书时学雷锋、做好事的几个小故事,现身说法,告诉他们:“学雷锋就是帮身边的人做点小事。”这种“接地气”的教育,让孩子们觉得“雷锋爷爷离我们不远”。 傅华的教育理念里,藏着对时间的敬畏。“浪费时间就是浪费生命”,他从小就被父亲这样教导。退休后,他把时间分成三块:读书、写日记、做公益。440万字的“雷锋日记”里,记录着他对教育的思考:“老师的职责,是让孩子们相信,做好人是幸福的。” 五、精神的接力:让雷锋精神代代相传 傅华的微信里,有两位特殊的“榜样”:郭明义和雷孟宣。他佩服郭明义“把岗位当学雷锋的战场”,敬仰雷孟宣“宣传雷锋一辈子”。在他看来,学雷锋不是复制过去,而是要在新时代找到新的表达方式。 他给年轻党员讲课时,总会提到焦裕禄:“党员的样子,就该是这样——心里装着群众,唯独没有自己。”他希望有更多人明白,“惩恶扬善”不仅是口号,更是每个党员的责任。这种期盼,让他在眼疾未愈的情况下,依然坚持义务宣讲,觉得“多一个人信雷锋,这世界就多一分暖。” 如今,傅华教过的学生里,有人成了乡村教师,有人成了社区书记,都带着他的影子。当年被他资助过的学生,现在也常和孩子们讲他的故事,说要“让娃听听傅爷爷的故事”。这种传承,或许正是对他“精神长跑”最好的回馈。 草原上的风,吹白了傅华的头发,却吹不灭他眼里的火。从10岁第一次为五保户担水,到70多岁仍在践行“真学实做”,他用一生证明:雷锋精神不是历史标本,而是活着的信仰;学雷锋不是过时的口号,而是永远的进行时。正如他在微信里写的:“这条路,我会走到生命最后一息。” 这种坚守,像草原上的老榆树,默默伫立,却在岁月里长成了一道风景,告诉我们:真正的伟大,在于把平凡的事做到极致;真正的永恒,在于让精神的火种永不熄灭。(待续) 编辑:蒋国辉 责编:程 进 值班:任安广

|