|

用一生书写的精神答卷:傅华的“真学实做”之路 (一百四十三)时间:2025-07-10

前 言 今天,我们认识一位“当代活雷锋”——吉林好人傅华。 他10岁开始学雷锋,做好事,续写“雷锋日记”,一直坚持到今天,整整62年,好事做了数万件,日记写了约有436万字。 对此,中国雷锋报隆重推出塞北雪的文章,对傅华老师学雷锋的事迹进行专题系列报道,以飨读者。 塞北雪 在微信朋友圈里,傅华的文字总是带着一种特殊的力量。没有华丽的辞藻,没有激昂的口号,却像草原上的阳光,质朴而温暖。从“奋斗的青春最美丽”到“真学实做”的四字真经,从42年30万字的思想汇报到“让党旗更鲜红”的庄严承诺,这位老党员用朴实的语言,勾勒出一幅跨越半个世纪的精神长卷,诠释着什么是共产党人的初心与坚守。(注:引文均来自9年前傅华微信)

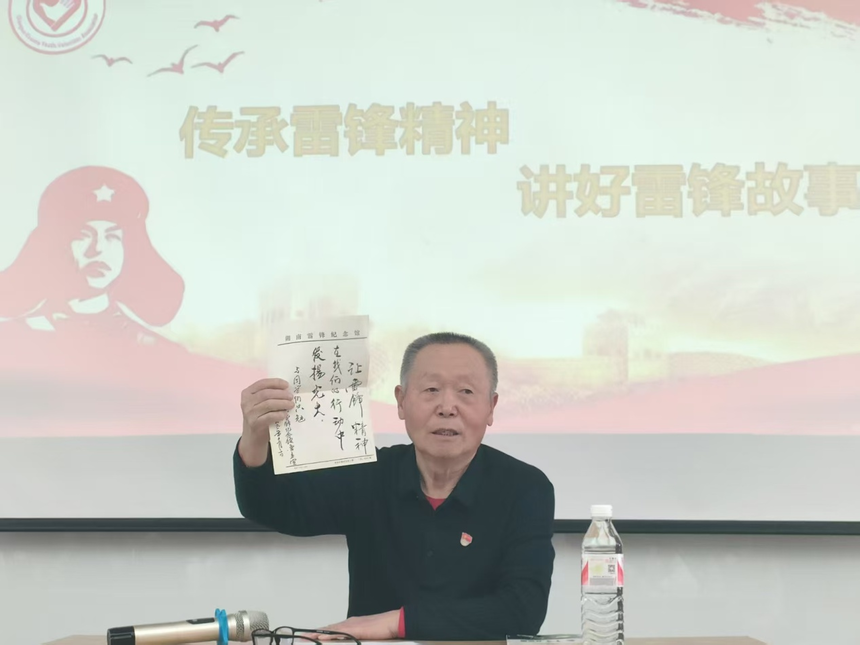

傅华老师在前郭县青年志愿者协会做学雷锋事迹报告 春艳摄 一、奉献者的幸福密码:从“帮助别人”到精神富足 “帮助别人,快乐自己。”傅华在微信里写下的这句话,背后是53年学雷锋的切身体会。当他说“奉献者心情是愉快的,精神是充实的,生活是幸福的”时,眼角的皱纹里都带着笑意。这种幸福,不是物质的满足,而是心灵的丰盈——就像他提起郭明义时说的“我非常理解他心中的真实感受”,两个当代“活雷锋”,因为共同的精神追求,产生了跨越时空的共鸣。 女儿冬冬下乡采访时的发现,意外揭开了傅华幸福的另一个密码。学生们口中“许多感人的故事”,在他的日记里却找不到记载。面对女儿的“遗憾”,傅华说得云淡风轻:“对别人的好,要忘掉;别人对自己的好,要记住。”这种“忘与记”的哲学,正是他精神富足的源泉。他不是刻意“不留名”,而是早已把做好事当成了像吃饭睡觉一样自然的事——就像他说的“学雷锋、做好事,已成为了我的生命一部分”。

傅华老师在松原查干湖留影 冬冬摄 这种自然,体现在他对“幸福”的独特理解里。年轻时在冰冷的河水里救人,他说“心里是热的”;中年时为五保户送饺子,他说“看着老人吃比自己吃还香”;晚年带病作报告,他说“看到孩子们眼里的光,就不觉得累”。在物质清贫与精神富足的反差中,傅华活出了共产党人最本真的样子——就像他推崇的“老黄牛”,低头耕耘时,早已把幸福的种子播撒在泥土里。 二、共产党人的精神坐标:从思想汇报到党旗鲜红 1974年1月28日,傅华写下第一份思想汇报时,或许没想到,这条路会走得这么长。42年里,30万字的手稿堆成了“小山”,记录着一个普通党员向党组织靠拢的每一步足迹。“入党前写了20年,入党后又写了22年”,在微信里提及这段经历时,他用了“聆听党的教诲”这样虔诚的词语,仿佛那些泛黄的纸页上,还留着与党组织对话的温度。 这种虔诚,化作了他对“真正的共产党人”的深刻理解。在他看来,合格的党员要有“三心”:对人民的无比热爱,对党的无限忠诚,全心全意为人民服务的真心。他推崇雷锋“心中始终装着人民”,敬佩焦裕禄“心中装着全体人民,唯独没有他自己”,把“做人民大众的老黄牛”当成毕生追求。当他说“作为党员,我有责任使党旗更加鲜红”时,语气里没有丝毫的豪言壮语,却透着一种沉甸甸的担当。 这种担当,在他的“三真主义”里体现得尤为鲜明。“讲真话,做真事,当真人”,这九个字被他写在日记本的扉页,也刻在41年的教学生涯里。有学生早恋想轻生,他不是简单批评,而是六次促膝长谈,既讲人生道理也说青春困惑;有家长送礼感谢,他笑着婉拒:“要是为这个,我当初就不救孩子了。”这种不掺杂质的真诚,让他成为学生口中“新时代最可爱的人”,也让“共产党员”这个身份,在孩子们心里变得具体而温暖。 三、雷锋精神的当代传承:从"四字真经"到生命自觉 “真学实做”,傅华在微信里反复强调的这四个字,是他53年学雷锋的精髓。“真学”不是把雷锋日记背得滚瓜烂熟,而是“走进雷锋的心灵世界”;“实做”不是逢年过节摆拍作秀,而是“把好事做到老百姓心坎里”。这种理解,让他的学雷锋之路走得扎实而长远。 1963年刚开始学雷锋时,傅华还是个10岁的少年,带着“当英雄”的憧憬;如今70多岁的他,早已把雷锋精神“融化在了血液中”。这种转变,就像他说的“从刻意为之到习以为常”:年轻时救落水者,是“觉得应该做”;中年时在暴风雨中救学生,是“本能地冲上去”;晚年资助贫困生,是“不帮就睡不着觉”。从“要我学”到“我要学”,从“要我做”到“我要做”,雷锋精神在他身上完成了从精神榜样到生命本能的升华。 这种升华,让他对青少年教育有着特殊的牵挂。“希望中小学组织学生看《雷锋》、《焦裕禄》”,在微信里写下这句话时,他或许想起了自己的校外辅导员——那位雷锋式的解放军战士。正是当年的“言传身教”,让他走上了学雷锋的道路。如今,他想把这份接力棒传下去:“培养社会主义核心价值观,要从娃娃抓起。”他在学校作报告时,总爱讲自己年轻时的“糗事”:第一次帮老人挑水洒了半桶,第一次给五保户理发剪得像狗啃,“学雷锋不怕笨,就怕不坚持”。 四、永不褪色的初心:从青春誓言到夕阳红 “奋斗的青春最美丽,奉献的人生最精彩。”傅华在微信里写下的这句话,是对自己一生的最好总结。从16岁救起第一个落水者,到70多岁仍奔波在传播雷锋精神的路上,他的青春在奉献中绽放,晚年在坚守中从容。当他说“雷锋同志的人生目标也是我追求的人生目标”时,语气里没有丝毫的沧桑,反而带着年轻人般的热忱。 这种热忱,化作了他对未来的期许。“今后我要一直坚持写下去”,谈及思想汇报时,他的眼神像年轻时一样明亮。对他而言,这不是任务,而是党性修养的重要方式,是“牢记党的宗旨”的提醒。就像他珍藏的那枚褪色的党员徽章,虽然边角磨损,却依然闪耀着初心的光芒。

傅华老师在宁江区民主小学讲党课 佚名摄 在建党93周年时,傅华写下的三句话,如今读来依然动人:“听党的话,跟着党走,做党的人”“讲真话,做真事,当真人”“作为党员,我有责任使党旗更加鲜红”。这三句话,是他给年轻党员的寄语,也是给自己的鞭策。就像草原上的老榆树,历经风雨却愈发挺拔,用自己的存在告诉世界:有一种坚守,能跨越半个世纪;有一种精神,会永远年轻。 傅华的故事,没有惊天动地的壮举,却在日复一日的“真学实做”中,为我们树立了一个看得见、学得到的道德榜样。他用53年的实践证明:雷锋精神不是历史的标本,而是活跃在当下的精神力量;共产党员的初心不是抽象的概念,而是体现在每一次助人的善举里,每一份坚守的执着中。正如他在微信里说的:“只要有人还在学雷锋,这世界就永远有希望。”(待续) 编辑:蒋国辉 责编:程 进 值班:任安广

|