|

在岁月中淬炼的精神品格——傅华的人生哲思与实践足迹 (一百四十四)时间:2025-07-12

前 言 今天,我们认识一位“当代活雷锋”——吉林好人傅华。 他10岁开始学雷锋,做好事,续写“雷锋日记”,一直坚持到今天,整整62年,好事做了数万件,日记写了约有436万字。 对此,中国雷锋报隆重推出塞北雪的文章,对傅华老师学雷锋的事迹进行专题系列报道,以飨读者。 塞北雪 傅华的微信语录,像一坛陈年的老酒,初读朴素无华,细品却醇厚绵长。从自我反思的生活习惯到家庭教育的深刻洞见,从雷锋精神的躬身践行到父辈传承的品德基因,再到对幸福生活的清醒认知,这位老教师用平实的语言,串联起跨越半个多世纪的人生感悟,勾勒出一位普通人在时代变迁中坚守初心的精神图谱。

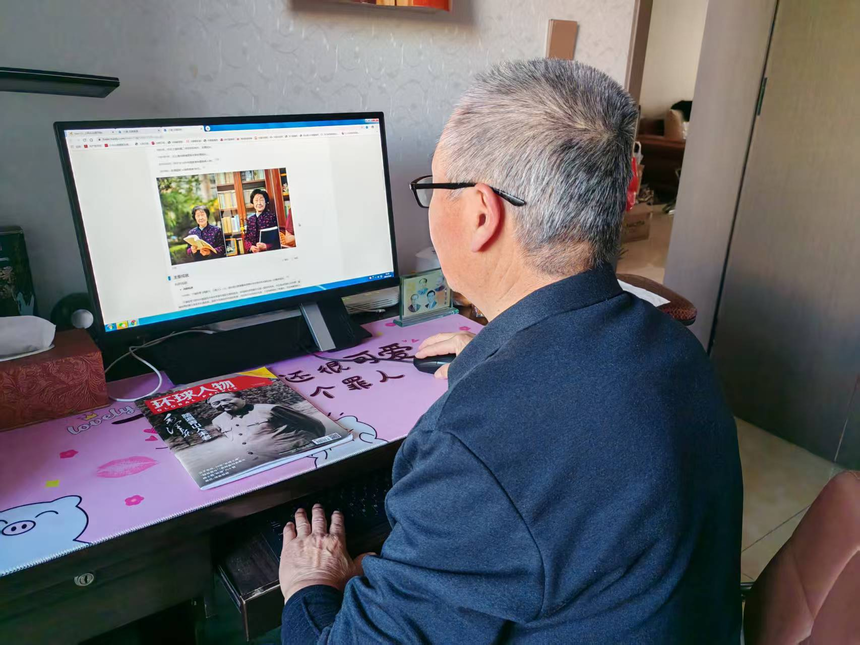

傅华老师在上网浏览教育家于漪事迹 文静摄 一、反躬自省:人生路上的“回头看”哲学 “每过一段时间都要回头看看”,傅华在微信里写下的这句话,透着老农般的实在。这种“回头看”不是沉溺过去,而是一种清醒的自我校准:“做对的,就要坚持并发扬光大;做得不够好的,需要改进并努力完善;做错的,意识到了就要马上改正。”这看似简单的习惯,他坚持了一辈子,成了行走人生的“指南针”。 这种自省,在他对待“骄傲”的态度上尤为鲜明。“毛主席讲:‘谦虚使人进步,骄傲使人落后’,我始终牢记这句话。”傅华中小学时就熟读《毛泽东选集》,伟人的教导像警钟,时刻在他耳边回响。即便后来获得“道德模范”、“文明标兵”等诸多荣誉,他依然“总是提醒自己要虚心学习别人,永远低调做人做事”。有一次学生家长带着锦旗来感谢,他红着脸把人往屋里拉:“这都是我该做的,别让邻居看见了笑话。” 这种低调,源于他对“完人”的清醒认知。他从不避讳自己的“不够好”:年轻时给五保户理发,剪得“像狗啃似的”;第一次在课堂上讲雷锋故事,紧张得“腿肚子转筋”。但正是这种不回避、肯改进的态度,让他在自省中不断成长。他在日记里写道:“人生就像种庄稼,要常常薅草施肥,不然就会长荒。”这种带着泥土气息的智慧,恰是他“回头看”哲学的生动诠释。

傅华老师在松原留影 冬冬摄 二、家风浸润:父亲种下的品德种子 傅华常说:“父亲是我人生的第一任导师。”25岁前与父母生活的岁月,父亲傅景生的一言一行,像春雨般滋养着他的精神世界。“家父生前做了许许多多好事、善事,他帮助过许多人,总是给予别人好处,从不求回报。”这种“做好事不张扬”的品格,成了傅家最珍贵的家训。 父亲的影响,不是靠说教,而是靠行动。傅华记得,小时候村里有户人家遭了灾,父亲背着家里仅有的半袋粮食送去,回来对母亲说:“咱少吃点饿不着,他们要是断了粮,冬天就熬不过去了。”有一次父亲帮邻居盖房子,从房顶上摔下来摔伤了腿,却笑着说:“没事,歇两天就好了,人家盖房等着娶媳妇呢。”这些画面,像刻在傅华脑海里的电影,让他从小就明白:“做好事不是任务,是过日子的本分。” 这种本分,在父亲对他学雷锋的态度上体现得淋漓尽致。从少年时帮五保户担水,到中年时资助贫困生,再到晚年带病作报告,父亲始终是他最坚定的支持者。“到了临终前他还念念不忘嘱咐我‘工作最重要’!”这句遗言,傅华记了一辈子。他说:“父亲没给我留下金银财宝,但把‘行善’的种子种在了我心里,这比啥都金贵。” 三、雷锋精神:从纸面到生活的“真实”践行 “走近雷锋,才能了解雷锋;走进雷锋的心灵世界,才能深切感受到雷锋精神的伟大。”傅华对雷锋的理解,始于1963年3月第一次读《雷锋日记》。那些朴实的文字像磁石般吸引着他,他把雷锋名言抄在日记里自勉,后来又把《雷锋日记》等十几本书捐给学校图书室:“好东西要让孩子们也看看。” 退休前给学生讲“雷锋日记”课的经历,是他最珍贵的记忆之一。“我选择了部分雷锋日记读给学生们听,还把经典名言抄给了孩子们,大家高兴得不得了。”说起当时的情景,傅华的语气里满是欣慰。他讲雷锋不是照本宣科,而是结合自己的经历:“雷锋帮大娘找儿子,我想起小时候爹帮邻居找丢失的牛;雷锋节约每一个螺丝钉,我想起爹补了又补的袜子。”这种“接地气”的讲解,让雷锋精神在孩子们心里扎了根。 傅华学雷锋有个鲜明特点:“岗位学雷锋、树新风。”他认为“只有努力做好本职工作,并能在平凡工作岗位上创造一流业绩,这才是学雷锋的重要体现”。在41年从教生涯中,他既是思想政治课老师,又是班主任,把课堂变成传播雷锋精神的主阵地。他所任教的学年班级里,学雷锋课外小组坚持照顾残疾同学三年;他教过的学生,有的成了“欧阳海式的战士”,有的成了社区志愿者。他说:“学雷锋不是喊口号,把书教好,把学生培养好,就是我的‘雷锋岗’。” 四、幸福认知:从历史深处走来的“珍惜观” “今天的幸福生活来之不易,我们应倍加珍惜。”傅华的这句话,透着对历史的敬畏。他常对学生讲:“没有毛泽东等老一辈革命家和无数革命先烈的牺牲奉献,没有当年红军、八路军的浴血奋战,就不会有我们今天的幸福生活。”这种认知,不是空洞的口号,而是来自父辈的讲述和自己的体会。 父亲给傅华讲过红军长征的故事,讲过抗日战争的艰难,这些故事让他从小就懂得:“苦点、累点真不算什么。”年轻时在水田劳动,他想起“长征二万五”,就觉得“这点累算啥”;后来家庭生活清贫艰辛,他想起“革命老前辈吃草根树皮”,就觉得“有饭吃有衣穿就很幸福”;晚年眼疾未愈仍坚持工作,他说:“比起流血牺牲的先烈,我这点病算啥。” 这种珍惜,化作了他“加倍努力工作”的动力。他41年扎根乡村教育,放弃5次进城机会,说:“这里的孩子更需要他这样的老师。”他退休后仍义务作报告,说:“能多影响一个孩子,就多尽一份力。”有人不理解:“都这把年纪了,图啥?”翻开他的日记,上面写着:“想起那些没见过今天幸福生活的先烈,我就觉得自己应该多做点什么,得抓紧时间多干点事。”

傅华老师在郭旗街广场休息 文静摄 结语:平凡生活中的精神标杆 傅华的故事,没有惊天动地的壮举,却在日复一日的坚守中,展现出不凡的精神力量。他的“回头看”哲学,教会我们如何在自省中成长;他的家风传承,告诉我们品德教育始于家庭;他的雷锋实践,诠释了平凡岗位上的伟大;他的幸福认知,提醒我们不忘来路方能走远。 如今的傅华,依然保持着“回头看”的习惯,日记里写满了新的感悟;他依然会给孩子们讲雷锋故事,眼睛里闪着年轻时的光;他依然会想起父亲的话,把“行善”的种子播撒给更多人。这位草原深处的老教师,用一生的实践证明:伟大出自平凡,崇高来自朴素——就像草原上的蒲公英,看似柔弱,却能把种子播撒到广阔的天地,让精神的绿意生生不息。(待续) 编辑:蒋国辉 责编:程 进 值班:任安广

|