|

青春的光芒在实干中闪耀——傅华青年日记里的理想与担当 (一百四十五)时间:2025-07-12

前 言 今天,我们认识一位“当代活雷锋”——吉林好人傅华。 他10岁开始学雷锋,做好事,续写“雷锋日记”,一直坚持到今天,整整62年,好事做了数万件,日记写了约有436万字。 对此,中国雷锋报隆重推出塞北雪的文章,对傅华老师学雷锋的事迹进行专题系列报道,以飨读者。 塞北雪 翻开中国共产党员日记博物馆馆长、红色基因杰出传承者康殿英主编《千篇红色日记》(十人集)一书中《傅华百篇红色日记》篇章(641——650页),1970到1980这十年的日记,像一串珍珠,串联起一个青年从确立理想到躬身实践的成长轨迹。从16岁生日时“为共产主义奋斗”的誓言,到25岁在列车上当义务列车员的快乐,字里行间跳动着滚烫的初心。这些泛黄的纸页上,没有空洞的口号,只有“干”字当头的行动,记录着一个普通青年如何在平凡日子里,把“为人民服务”的信念,活成了热气腾腾的生活。

康殿英同志主编《千篇红色日记》(十人集)一书 文静摄 一、理想的种子:在青春里扎根 1970年11月26日,16岁的傅华在生日这天写下日记,字里行间带着少年人的坦诚:“16年来,我并没有做出任何值得骄傲的事情,即使做了也只不过几件小事而已。”但紧接着,他笔锋一转,亮出了“美丽的理想”:“在地球上消灭人剥削人、人压迫人的不合理社会制度,建立永久、和平的大同社会(共产主义)。” 这个理想不是凭空而来。他在日记里称“劳动人民是我的父母,马恩列斯毛是我的最好老师”,这种认知像种子,在他心里扎了根。1973年,他再次写下对理想的坚守:“只要一生为共产主义事业而奋斗,临死时就能问心无愧地说:我尽力了,没有白活一生。”

中学时代的傅华 冬冬摄 那时的傅华,已经开始用行动浇灌这颗种子。1974年5月24日,他独自一人修村路的经历尤其动人。从凌晨4点干到8点多,累得“像重病初愈”,却在看到村民走在平坦路上时,觉得“再累也值”。他在日记里轻描淡写道:“像参加这样的义务劳动,对我来说是平常事。”这种“平常”,正是最不平常的坚持——十年间,他义务劳动的次数早已数不清,却始终保持着“累并快乐着”的热忱。在他看来,理想不是挂在嘴边的口号,而是“修道路”、“做家务”这样的具体事。1979年6月29日,他在日记里笃定地说:“理想的实现,不是靠说出来的,而是靠脚踏实地干出来的。不干连半点马克思主义都没有。” 二、行动的足迹:在奉献中生长 在傅华的日记里,“劳动”和“服务”是高频词,每一页都透着汗水的温度。 1975年2月5日,腊月二十五的雪天,他“冒着严寒,踏着积雪"在后六家子村家访,冻得搓手跺脚,却因看到“学生学雷锋活动做得好”而“觉得很幸福”。将近两天半的走访,他记下家长的关心、学生的进步,字里行间满是作为乡村教师的欣慰——对他而言,教书育人本身就是“为人民服务”的重要方式。 1977年7月7日,他在日记里写下“为人民服务是我的神圣职责”。前一天帮电影院扫地、扶老人过马路,这些“平凡的小事”让他觉得“有意义”。他说:“只有为人民多做工作,我就感到舒服,就感到幸福。”这种幸福观,在1978年国庆节达到了高潮——那天他在370次列车上当了5个小时义务列车员,擦桌子、拖车厢、扶老携幼上下车、给旅客倒水、协调座位……累得“胳膊都抬不起来”,却因乘坐的第八节车厢拿到“流动红旗”而“开心得像个孩子”。 三、榜样的力量:在追光中前行 在傅华的日记里,有一串闪闪发光的名字:红军战士、革命老前辈、刘英俊、欧阳海、王杰、雷锋……这些名字是他的精神灯塔,总能在疲惫时给他力量。 1976年4月14日,他在日记里写道:“累点、苦点算不了什么,只要想起二万五千里长征的红军战士,想起抛头颅、洒热血的老前辈,只要想起刘英俊、欧阳海、王杰、雷锋……我就充满了激情,浑身有使不完的干劲。”那时他刚带学生在水田劳动了一整天,脚上磨出了水泡,却因想到这些榜样,第二天照样早早起床备课。 对雷锋的追随,更是贯穿了这十年。1972年9月23日,他专门写下向雷锋学习的12条标准:“政治上光明磊落,立场上憎爱分明,思想上助人为乐……”这不是简单的写写而已,而是行动指南——他帮同事时,想起雷锋“对待同志像春天般温暖”;他义务修教室时,默念雷锋“奉献精神”。 这些榜样像一面镜子,让他总能照见自己的不足。1980年5月24日,他在日记里反思:“在时间问题上,雷锋比我会安排。他善于挤时间,去做他所愿做的事,读书、工作、做好事。老实说,在时间问题上,我和雷锋比还有一定的距离,说办的事情,好多都是一拖再拖,有时主次不分,抓不住重点……今后要向雷锋看齐,在有限的时间内,为人民做更多的事。”这种自省,正是榜样力量催生的成长动力。 四、平凡的伟大:在岁月中沉淀 十年日记读下来,最动人的是傅华对“幸福”的理解——它不在惊天动地的壮举里,而在“修好了道路方便群众”的踏实里,在“家访时看到学生进步”的欣慰里,在“车厢拿到流动红旗”的快乐里,在“帮老人过马路”的温暖里。 1979年6月29日,他在日记里写下:“为了人民事业,吃苦是一种幸福。这种幸福,在精神上是无限的,这种幸福,只有决心献身于革命事业的人,才能享受到。”这种幸福观,让他在清贫中活出了富足——1977年他帮电影院扫地,1978年当义务列车员,1975年冒雪家访,这些事在别人看来“不起眼”,他却甘之如饴。

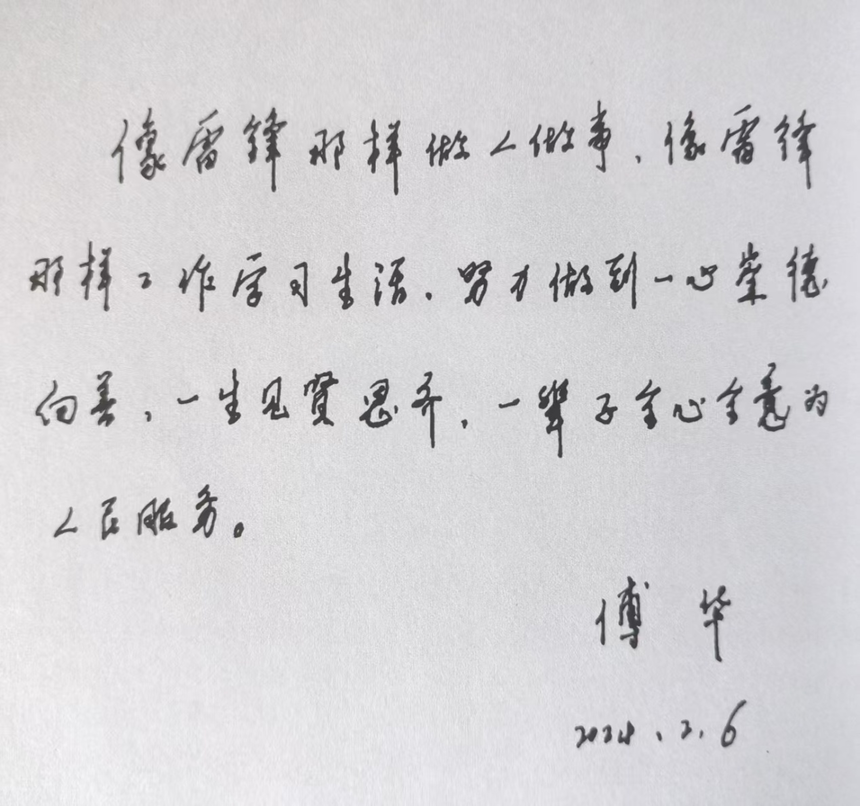

傅华的人生座右铭收入《千篇红色日记》(十人集)一书 冬冬摄 如今,这些日记被收录进《千篇红色日记》(十人集)一书,早已超越了个人记忆的范畴。它们像一扇窗,让我们看到那个年代的青年如何把“为人民服务”的信念,化作扫地、修路、家访、义务劳动、助人为乐这样的日常;看到理想不是遥不可及的星辰,而是脚下扎实的每一步。傅华在1970年11月26日生日时说“没做什么值得骄傲的事”,但这十年的行动早已证明:把平凡的事做好,就是不平凡;把简单的事坚持做,就是伟大。 合上康殿英馆长主编800页《千篇红色日记》一书,仿佛能看到青年傅华在雪天家访的背影,在列车上忙碌的身影,在教室灯下备课的侧影。这些身影叠加在一起,就是“奋斗的青春最美丽”的生动注脚——它告诉我们,理想从不会因岁月流逝而褪色,只要有人像傅华这样,把“干”字刻在心里,把“奉献”融入生活,青春的光芒就会永远闪耀。(待续) 编辑:蒋国辉 责编:程 进 值班:任安广

|