|

以心灵为灯,以行动为径——傅华日记中的精神坚守与实践担当 (一百四十七)时间:2025-07-12

前 言 今天,我们认识一位“当代活雷锋”——吉林好人傅华。 他10岁开始学雷锋,做好事,续写“雷锋日记”,一直坚持到今天,整整62年,好事做了数万件,日记写了约有436万字。 对此,中国雷锋报隆重推出塞北雪的文章,对傅华老师学雷锋的事迹进行专题系列报道,以飨读者。 塞北雪 翻开中国共产党员日记博物馆馆长、红色基因杰出传承者康殿英主编《千篇红色日记》(十人集)一书《傅华百篇红色日记》部分(651——653页),1981年至1990年的十年间,傅华的日记如同一面镜子,映照出一位教育工作者在时代浪潮中的精神坚守与实践足迹。从对信仰的执着追求到对教育事业的赤诚奉献,从面对困境的坚韧不拔到对学生的深情关怀,这些泛黄的纸页间,跳动着一颗滚烫的初心,诉说着一个普通人如何在平凡岁月中书写不平凡的精神史诗。

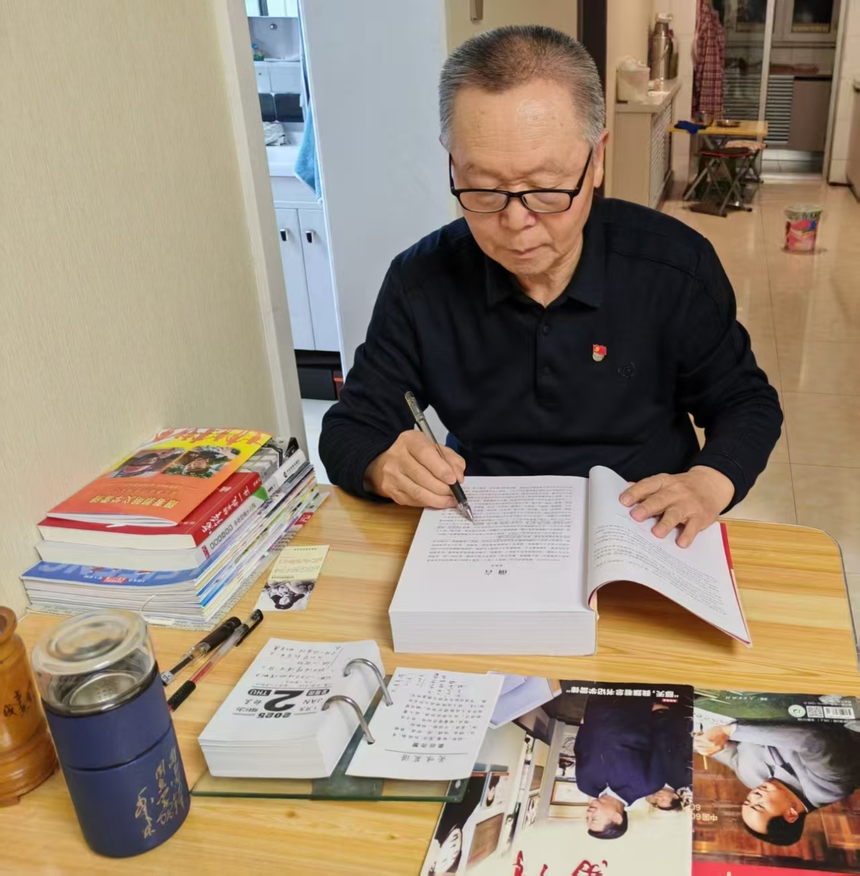

傅华老师在阅读康殿英同志主编《千篇红色日记》(十人集)一书 文静摄 一、精神信仰:人生的定盘星 “人是要有信仰的,没有信仰,精神上就会空虚,久而久之,就会丧志,终生一事无成。”1981年4月24日,傅华在日记中写下这句掷地有声的话,道出了他对精神世界的深刻认知。在物质生活逐渐丰富的八十年代,他始终坚信“美好的精神生活,远比优裕的物质生活强得多”,这种认知不是空洞的口号,而是融入血脉的价值选择。 他在日记中多次阐述对人生意义的思考:“人生的意义不在于只为一己的私利和个人的生存而追求什么,而在于为了他人幸福的生存、为了党和人民的利益、为了祖国的繁荣富强追求什么。”这种超越个人私利的追求,让他在平凡的生活中找到了精神坐标。当有人沉迷于物质享受时,他却以雷锋、朱伯儒、张海迪为榜样,“只求对党和人民有利,对社会的贡献”。 1985年他在日记中警醒自己:“失去了理想,就是失去了奋斗目标。精神萎靡不振,一天天无所事事,虚度年华,这样即使能安稳的活一辈子,也是可悲的人生。”这种对“虚度光阴”的警惕,化作了他奋进的动力。无论是深夜备课的灯光,还是义务劳动的汗水,都彰显着他对“闪光的人生历史”的执着追求——用辛勤劳动的汗水,书写属于自己的精神篇章。 二、教育担当:讲台的赤子心

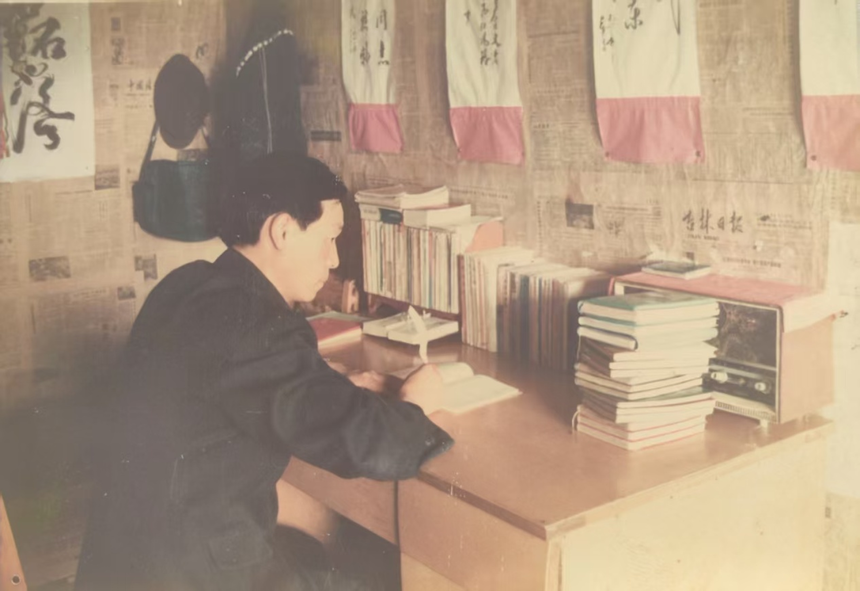

傅华老师在写日记 徐守文摄 作为一名教育工作者,傅华的日记里处处可见对教育事业的赤诚。1988年9月19日,胃痛难忍的他“服药‘胃友’,无济于事。午饭没吃,呕吐,吐‘酸、苦、黄绿水’”,即便如此,当妻子劝他休息时,他却坚定地说:“下午还有课,给高中新生讲《科学人生观》,我不能不去。”这种“轻伤不下火线”的坚守,源于他对教育事业的深刻理解——讲台不仅是传授知识的地方,更是塑造灵魂的阵地。 1990年8月31日,收到女学生的“救援信”后,傅华立刻代交学费、杂费,还拿出5元钱帮学生弥补损失。他不仅耐心做学生的思想工作,还主动提出“去她家做其家长的工作”,甚至承诺“几个孩子念书,经济上有什么困难,我可以帮助”。在他看来,这不是额外的负担,“而是一位教育工作者的责任”。这种责任担当,在他的日记中俯拾皆是:1984年7月30日推崇李燕杰《塑造美的心灵》,认为“班主任、政治教师都应该读读”;1987年8月4日观看“先驱者之歌”后“含着眼泪看完”,暗下决心“脚踏实地工作”,只因“要对得住人民”。 他的教育理念,始终贯穿着“塑造心灵”的追求。在物质与精神的天平上,他始终倾向后者;在个人与学生的利益间,他总是优先考虑学生。这种选择,让他的教育生涯不仅有知识的传递,更有精神的传承。 三、实践坚守:平凡中的伟大 傅华的可贵之处,在于他不仅有崇高的精神追求,更有脚踏实地的行动。“人做了点好事,容易;坚持经常就不容易了。如果像毛泽东主席说的那样,坚持一辈子都做好事,那就更难了。”1989年12月18日的日记,道出了他对“坚持”的深刻体悟。而他自己,正是这种“坚持”的践行者。 1988年9月19日,胃痛加剧的他“服药‘胃友’,无济于事。午饭没吃,呕吐,吐‘酸、苦、黄绿水’”,却依然坚持给高中新生上课。他在日记中没有丝毫抱怨,只字未提自己的痛苦,反而将焦点放在工作上。这种“舍身忘我的精神”,不是一时的冲动,而是融入日常的习惯——1990年8月31日帮助女学生时,他不仅解决眼前的学费问题,更考虑到长远的“配合落实义务教育法”,主动提出“去她家做其家长的工作”,甚至承诺“经济上有什么困难,我可以帮助”。 面对人的各种境遇,他有着清醒的认知:“在困难面前,不低头;在挫折面前,不气馁;在赞扬面前,不骄傲;在荣誉面前,不伸手。”这种态度,让他在顺境中保持清醒,在逆境中砥砺前行。他将吃苦视为“磨练意志”、“锻造钢铁性格”的机会,认为“如果将来有一天我能够成为一个合格人才……首先值得庆幸的是前半生自己经历的风风雨雨、坎坷生活、多次磨难”。这种将苦难转化为财富的智慧,正是他能在平凡岗位上做出不凡业绩的密码。 四、精神回响:跨越时代的力量 十年日记,记录的不仅是傅华个人的成长,更折射出一代教育工作者的精神风貌。他对信仰的执着,在功利主义渐长的今天,如同一股清流,提醒我们精神家园的重要;他对教育的赤诚,在强调分数的当下,像一面镜子,映照出教育的初心与本真;他对实践的坚守,在追求速成的时代,如一声警钟,告诫我们“伟大出自平凡,平凡造就伟大”。 如今读来,这些日记依然能带给我们深刻的启示:真正的富有,不在于物质的积累,而在于精神的充盈;真正的成功,不在于地位的高低,而在于贡献的多少;真正的坚守,不在于口号的响亮,而在于行动的持久。傅华用十年的日记告诉我们:以心灵为灯,能照亮前行的路;以行动为径,能抵达理想的岸。

傅华老师在松原留影 冬冬摄 在傅华的日记里,没有惊天动地的壮举,只有日复一日的坚守;没有华丽辞藻的堆砌,只有发自肺腑的真诚。正是这份坚守与真诚,让这些日记超越了个人记忆的范畴,成为滋养后人的精神财富,让我们在回望过去时,总能汲取到前行的力量。(待续) 编辑:蒋国辉 责编:程 进 值班:任安广

|