|

精神的接力:在雷锋与焦裕禄的旗帜下前行 (一百四十九)时间:2025-07-14

前 言 今天,我们认识一位“当代活雷锋”——吉林好人傅华。 他10岁开始学雷锋,做好事,续写“雷锋日记”,一直坚持到今天,整整62年,好事做了数万件,日记写了约有436万字。 对此,中国雷锋报隆重推出塞北雪的文章,对傅华老师学雷锋的事迹进行专题系列报道,以飨读者。 塞北雪 傅华的微信语录,如同一串跨越时空的精神项链,串联起雷锋与焦裕禄这两颗闪耀的星辰,也串联起一位老党员对信仰的毕生坚守。从“做永远的雷锋”到“呼唤焦裕禄精神回归”,从个人的“道德长跑”到对社会的殷切期盼,字里行间涌动着对崇高精神的向往与践行,展现了一位普通人如何在时代变迁中,让红色基因融入血脉,让榜样力量照亮人生。(注:引文均来自9年前傅华微信)

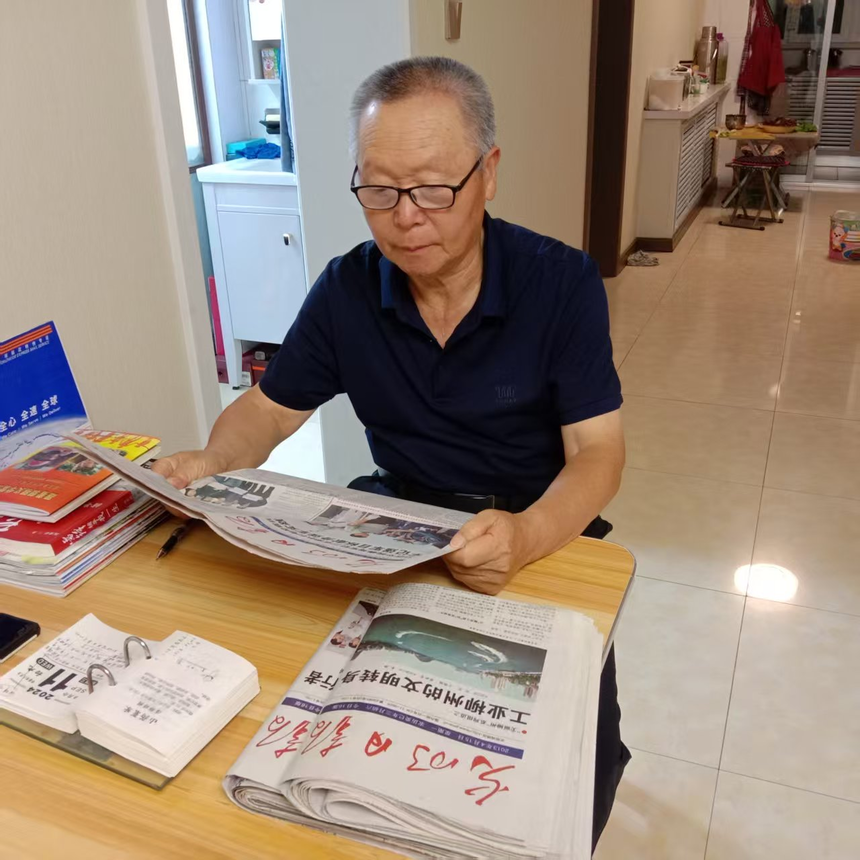

傅华老师在阅读《光明日报》 文静摄 一、以雷锋为镜:一场持续半世纪的“道德长跑” “雷锋是我的青春偶像,我是雷锋的铁杆粉丝。”63岁的傅华在微信里写下这句话时,眼里依然闪烁着少年般的热忱。这种热忱不是一时的冲动,而是延续了53年的“道德长跑”——从10岁义务服务五保户,到70多岁仍在传播雷锋精神的道路上奔跑,他用一生的实践诠释着“做永远的雷锋”的誓言。 在他看来,学雷锋不是“高不可攀的道德神话”,而是“人人可学”的生活方式。“勤学、修德、明辨、笃实”这八个字,是他对“靠谱的人”的注解,也是他学雷锋的行动指南。53年来,他“踏着雷锋足迹”,把“助人为乐”变成生活习惯:义务服务五保户张大爷一家14年,逢年过节到深井子镇敬老院看望孤寡老人26年,帮辍学学生重返课堂88人……这些看似平凡的善举,在岁月的积累中,汇聚成不平凡的人生传奇。

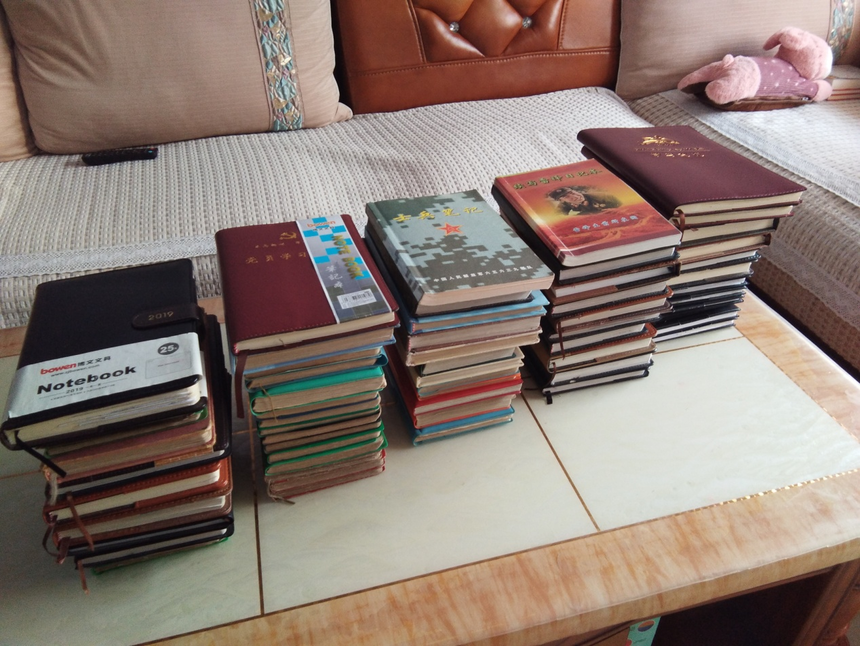

傅华老师“雷锋日记” 冬冬摄 傅华深知,一个人的力量有限,“只有大家都积极行动起来,跟着‘当代雷锋’郭明义、庄仕华、孙茂芳一起学雷锋”,才能形成改变社会风气的巨大合力。为此,他不仅自己做,更注重“传播社会正能量”:给学生讲雷锋故事41年,续写“雷锋日记”300万字,退休后应邀走进小学、中学、高校、社区作学雷锋事迹报告,用亲身经历告诉孩子们:“雷锋精神不是过去时,是现在进行时。”在雷锋76岁生日那天,他特意引用雷锋的话与青年共勉:“真正的青春,只属于永远力争上游的人,永远忘我劳动的人,永远谦虚的人。”这种传承,让雷锋精神在代际传递中永葆青春活力。 二、向焦裕禄致敬:一种穿越半个世纪的精神共鸣 “想起焦裕禄同志,我的心情就很难平静。”傅华对这位“人民的好公仆”的热爱,不是一时的感动,而是持续了半个多世纪的精神共鸣。在他“推崇、崇拜的人物”中,焦裕禄的名字始终闪耀着“灿烂光辉”——这种光辉,源于“毛主席的好学生、党的好干部、人民的好公仆”的崇高品格。

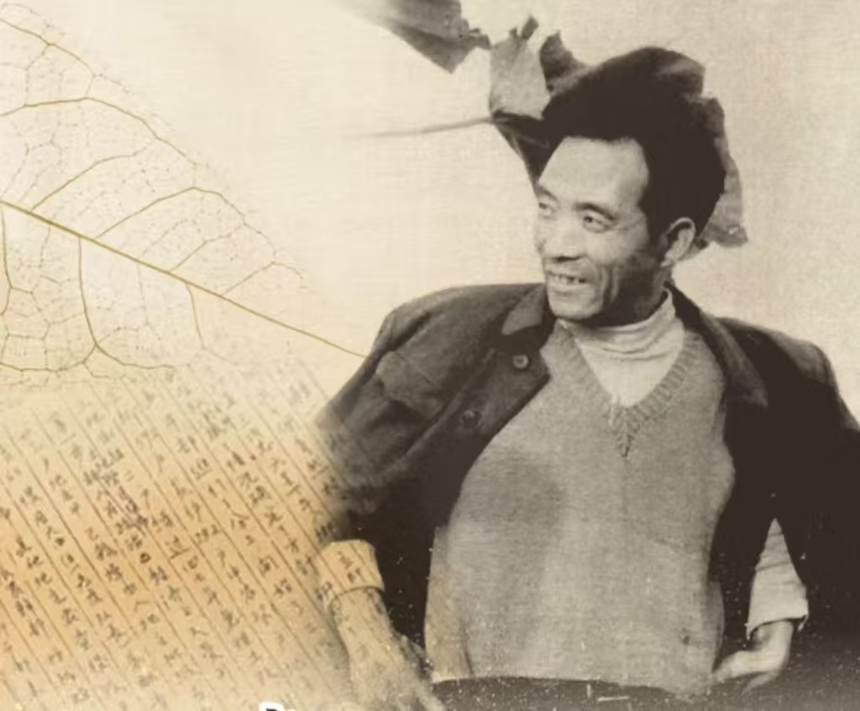

毛主席的好学生、人民的好公仆、党的好干部焦裕禄 图片来自网络 他深知,焦裕禄精神的核心是“全心全意为人民服务”。50多年前,焦裕禄在兰考治沙种树,“心中装着全体人民,唯独没有他自己”;50多年后,傅华在乡村教育岗位上,把“学生的未来”当成自己的责任。他说:“教育好孩子,不仅家长有责任,学校有责任,社会上人人都有责任。”这种责任担当,让他在妻子患病、家境清贫的情况下,仍坚持资助贫困生、孤儿、残疾人等,累计捐款近十万元,自己却还欠着7万多元外债。 “我们社会需要焦裕禄精神,我们的时代需要焦裕禄精神,人民呼唤焦裕禄精神回归。”傅华的这句话,道出了无数人的心声。在他看来,焦裕禄精神不是“陈列在博物馆里的展品”,而是解决当下问题的“精神钥匙”——面对工作中的困难,想想焦裕禄“治沙时的那股拼劲”;面对群众的期盼,想想焦裕禄“走遍兰考120多个村庄的脚步”;面对个人的得失,想想焦裕禄“一条被子盖多年”的简朴……这种精神共鸣,让他在63岁时依然保持着“奋斗者的姿态”。 三、让精神永恒:在传承中照亮未来 “在百姓的心窝里,扎根的人,身体殁了,精神还活着。”傅华在微信里写下的这句话,是对雷锋、焦裕禄等榜样的最好注解,也是他自己的精神追求。在他看来,这些榜样的精神“过去是、现在是、将来仍然是我们党的宝贵精神财富”,正如习近平总书记所说,值得我们永远学习。 这种学习,体现在他对青少年的殷切期望中。作为41年教龄的老教师,他深知“孩子是希望,青少年是祖国的未来”。他给学生讲雷锋的故事,也讲焦裕禄的事迹,不是为了让他们记住人名,而是希望他们“树立正确的人生观”。他给学生讲焦裕禄生前往事,让孩子们见证“县委书记的榜样”用过的锄头;他组织学雷锋小组,让学生在帮老人做家务中体会“奉献的快乐”。在他看来,这才是“教育好自己的学生”的核心——不仅要教知识,更要传精神。 这种传承,也体现在傅华对“百味人生”的深刻领悟中。他经历过顺境,也遭遇过逆境:年轻时因学雷锋被人嘲笑“傻”,中年时因坚持原则得罪人,晚年时因病痛缠身……但他始终认为“人生经历是人生的财富”,这些经历让他更懂得雷锋“在困难中微笑”的乐观,更理解焦裕禄“在病痛中工作”的坚守。“不管身处逆境还是顺境”,他都“坚定不移地朝着目标奋进”,这种坚韧,正是榜样精神在他身上的生动体现。 如今的傅华,依然保持着“老青年”的心态。他会用微信、微博传播社会正能量,会在社区群里号召大家学雷锋,会在日记里写下对未来的期许。他说:“只要我还能动,就会把雷锋精神传下去。”这种坚持,让我们看到:榜样的力量从未远去,它就活在像傅华这样的普通人身上,活在每一次助人为乐的善举里,活在每一份坚守初心的执着中。 傅华的故事告诉我们:精神的传承不需要惊天动地的壮举,只需要脚踏实地的坚守。当更多人像他这样,把雷锋的“微笑”、焦裕禄的“初心”融入日常,这些宝贵的精神财富就会发挥其作用,永远照亮我们前行的路。(待续) 编辑:蒋国辉 责编:程 进 值班:任安广

|