|

以初心为炬,以信仰为路——傅华1991-1995年日记中的精神坚守 (一百五十)时间:2025-07-16

前 言 今天,我们认识一位“当代活雷锋”——吉林好人傅华。 他10岁开始学雷锋,做好事,续写“雷锋日记”,一直坚持到今天,整整62年,好事做了数万件,日记写了约有436万字。 对此,中国雷锋报隆重推出塞北雪的文章,对傅华老师学雷锋的事迹进行专题系列报道,以飨读者。 塞北雪 1991年至1995年,是中国改革开放浪潮涌动的五年,也是傅华人生中极具意义的一段历程。从一名执着追求入党的教育工作者,到成为一名正式共产党员,他的13篇日记如同一面面镜子,映照出一位普通中国人在时代变迁中对信仰的坚守、对事业的赤诚、对他人的热忱。这些收录于日记博物馆康殿英同志主编《千篇红色日记》一书的文字,没有华丽的辞藻,却字字透着滚烫的初心,诉说着一个人如何在平凡岁月中书写不平凡的精神史诗。

1993年在北京傅华与孙毅将军合影(右二是孙毅将军) 白森涛摄 一、舍与得之间:共产党员的价值抉择 1991年1月19日,到深井子镇刘家围子村家访。傅华在日记中写下对女儿的愧疚——忙于做学生和家长的思想工作,竟忘了独生女儿冬冬的生日。“冬冬早晨叮嘱‘爸爸今晚早点回来’,可我忙到晚上10点多,她早已睡着。”这种对工作的投入与对家人的亏欠,在他的日记中并非个例。1991年7月25日,安徽灾区的消息牵动着他的心,他毅然将女儿全年48元的独生子女保健费捐给灾区,“灾区人民的困难,就是我的困难,我能够尽其所能为灾区人民群众做点事,心里感到踏实、感到愉悦、感到幸福。” 在个人与他人、小家与大家的天平上,傅华的选择始终倾向后者。1995年9月4日,家庭清贫、欠着外债的他,不仅没给自己做新衣服,还为残疾家庭的学生代交学杂费,送书鼓励他们“好好学习”。他在日记中坦然写道:“也许有人认为我太傻,但我愿甘当这样的傻子。因为这样的傻子多了,社会才能进步。”这种“傻”,是“凡事先想到国家、集体和他人”的自觉,是共产党员“舍小家为大家”的生动写照。

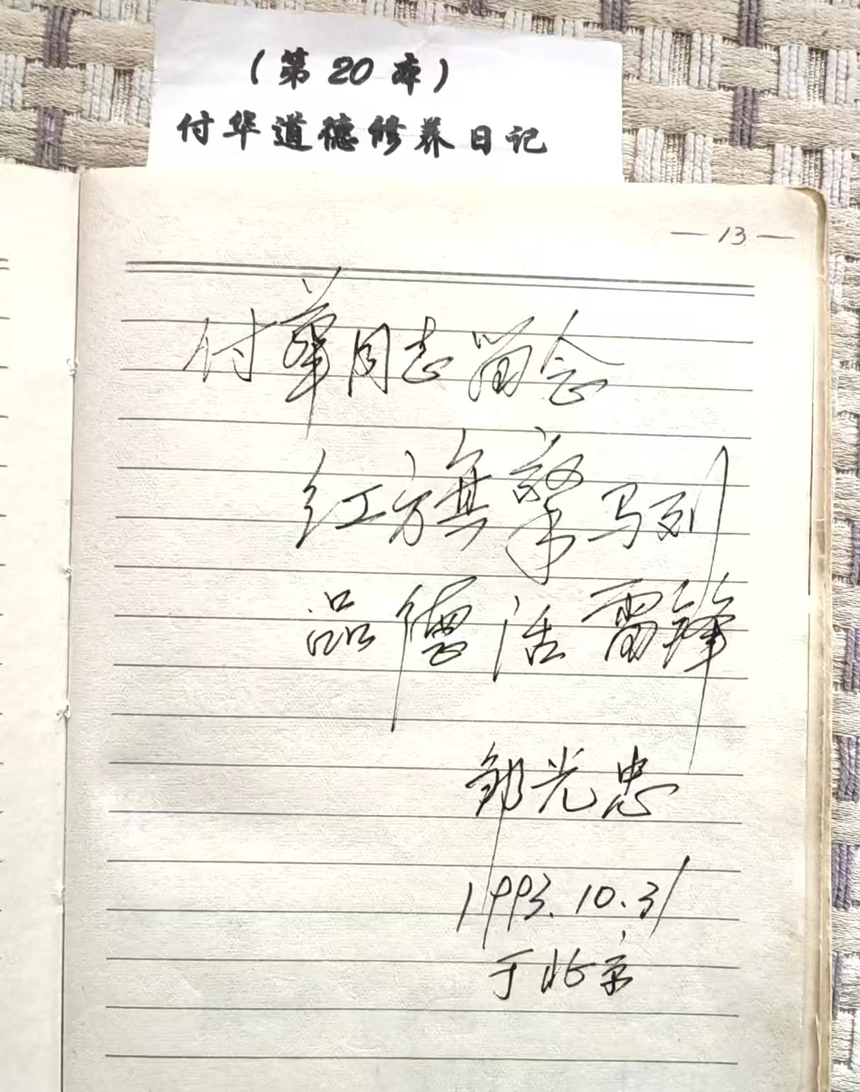

我国著名藏书家、湖南作家、“当代武训”邹光忠写给傅华赠言 冬冬摄 面对“图个啥”的质疑,他的回答朴素而坚定:“我有坚定的共产主义信仰,心中装着人民,对祖国一片赤诚。”1993年9月18日,他在日记中写下“三不忘”:“父母养育之恩不忘,党和人民哺育之恩不忘,两千万先烈的英魂不忘。”这“三不忘”化作他的精神动力,让他在“商品大潮冲击下”依然能坚守初心,在“清贫与充实”的对比中,活出了精神的富足。 二、二十年追求:信仰之路的执着攀登 1994年7月1日,建党73周年纪念日这天,傅华的心情“激动得难以平静”——25天前,他终于成为中共预备党员。“半生奋斗,二十年追求,今日实现了美好愿望。”他将这一天比作“登泰山”的新起点:“要迈到玉皇顶,必须经过中天门、十八盘,踏过7500多个台阶。”这种对信仰的执着,在他的日记中贯穿始终。

傅华老师在松原留影 冬冬摄 早在1974年1月28日,傅华就写下第一份入党申请,此后20年里,他累计写下20万字思想汇报。1993年9月18日他在日记中剖白心迹:“我走雷锋的路走定了,过去30年只是起点,今后路还长。”即使“多身处逆境,遭受打击”,也“不灰心、不气馁”。这种坚韧,源于他对共产主义的深刻认同:“我有我的伟大理想,就是一生为共产主义事业而奋斗!” 入党后的傅华,对自己的要求更加严格。他在日记中强调“党性修养的重要性”,提及小学时就读刘少奇《论共产党员修养》,“读了三、四遍,深受教育”。成为党员后,他更注重“党性修养”,决心“将修养化为实际行动,形成良好习惯,做品德高尚、有坚强党性的人”。这种对自我完善的追求,让他的信仰之路走得愈发坚定。 三、平凡中的伟大:教育者的责任担当 作为一名教育工作者,傅华的日记里处处可见对学生的深情。1992年3月28日,他下班后去看望做阑尾手术的一位女同学,“买了苹果和桔子补养身体,借给她《同心集》,让她读《韩玉亭》的故事。”他希望全国劳动模范韩玉亭“十四次手术、六次战胜癌魔”的事迹,能给学生“精神和力量”。这种将育人融入日常的用心,是他教育理念的生动体现。 1995年9月4日,面对父母都残疾的学生,他不仅代交学杂费,还送去八本书,“鼓励其好好学习”。他在日记中写道:“教师职责意味着奉献,我就要做一个无私奉献的人。”这种奉献,不是一时兴起,而是数十年的坚持——1992年1月17日收到雷锋纪念馆寄来的书和照片,他立刻“送给深井子镇中心校少先大队部”。 他的教育不仅没有停留在课堂,更延伸到对青少年精神世界的塑造。1993年毛泽东诞辰百周年之际,他曾多次到毛主席纪念堂瞻仰遗容,“决心多了解毛泽东,向学生宣传他的功绩”。在他看来,教育者的责任不仅是传授知识,更要“培养学生的理想信念”,让红色基因代代相传。 四、榜样的力量:精神传承的自觉担当 傅华的精神世界里,始终有一群“榜样的灯塔”。1993年12月,他在日记中深情回忆见到老将军孙毅的场景:“九十岁的人还那样精神,为事业拼搏不亚于青年人。”早在三十年前,他就关注“当代雷锋”孙茂芳,“常给学生讲他的事迹”;1995年10月18日读《新时代的新雷锋》,他将孙毅、朱伯儒、张子祥等视为榜样,“在学习中完善自我”,“争取在精神文明建设中做出一流贡献”。 对雷锋的追随,更是贯穿这段历程的主线。1992年3月5日,毛泽东“向雷锋同志学习”题词29周年纪念日,他在日记中写道:“1963年作为少先队员响应号召,半生来不求索取,一心一意奉献。虽历经坎坷,仍矢志不渝。”这种坚守,让他在“国内外风云变幻”中更觉责任重大:“我走雷锋的路走定了,过去29年只是起点,今后要一直走下去。” 他不仅自己学榜样,更努力成为别人的榜样。1994年成为党员后,他在日记中承诺:“要为党旗增光添彩,前半生追求入党,后半生更应践行初心。”这种自觉,让他的精神力量不断辐射——学生们记得他冒雪家访的身影,乡亲们念着他义务修路的善举,而他自己,只是在日记里淡淡写下:“我就是一位普通的中国人,只是有理想、有信仰、有追求。” 结语:信仰的光芒永远闪耀 读傅华1991—1995年的日记,最动人的是他在平凡中的坚守。他会因忘女儿生日而愧疚,却从未因工作繁重而退缩;他生活清贫、欠着外债,却始终慷慨帮助他人;他历经坎坷,却从未动摇过对共产主义的信仰。这些看似矛盾的选择,实则源于他对“人生价值”的深刻理解——真正的富足不在物质,而在精神;真正的伟大不在惊天动地,而在日复一日的坚持。 正如他在日记中所说:“胜利属于有志者。”傅华的“志”,是对共产主义的信仰,是对人民的赤诚,是对教育的热爱。这种“志”,让他在时代浪潮中站稳脚跟,在岁月变迁中保持本色。如今,这些日记收录于《千篇红色日记》一书,早已超越个人记忆的范畴,成为滋养后人的精神财富——它告诉我们,信仰的光芒,永远在平凡的坚守中闪耀;人生的意义,永远在为他人的奉献中彰显。(待续) 编辑:蒋国辉 责编:程 进 值班:任安广

|