|

以榜样为镜,以信仰为路——傅华1996—2000年日记中的精神长卷 (一百五十一)时间:2025-07-16

前 言 今天,我们认识一位“当代活雷锋”——吉林好人傅华。 他10岁开始学雷锋,做好事,续写“雷锋日记”,一直坚持到今天,整整62年,好事做了数万件,日记写了约有436万字。 对此,中国雷锋报隆重推出塞北雪的文章,对傅华老师学雷锋的事迹进行专题系列报道,以飨读者。 塞北雪 1996年至2000年,是傅华人生中精神境界持续升华的五年。从带学生慰问敬老院老人到追随乔安山、孙茂芳等当代榜样,从学习焦裕禄、刘胡兰等英烈事迹到以保尔·柯察金为精神坐标,他的11篇日记如同一串精神珍珠,串联起一位共产党员在时代变迁中对信仰的坚守、对榜样的追随、对教育的赤诚。这些收录于中国共产党员日记博物馆馆长康殿英主编《千篇红色日记》一书的文字,没有华丽辞藻,却字字透着“一辈子做好事”的执着,勾勒出一幅平凡人在信仰指引下走向崇高的生动图景。

傅华老师在前郭县郭旗街广场留影 文静摄 一、以榜样为镜:在精神共鸣中坚定方向 傅华的日记里,始终活跃着一群“精神坐标”——从雷锋到他的战友乔安山,从“京城活雷锋”孙茂芳到“党的好干部”焦裕禄,从“生的伟大,死的光荣”的刘胡兰到“钢铁战士”保尔·柯察金。这些榜样如同一面面镜子,照见他的初心,也照亮他前行的路。 1997年8月4日,傅华在日记中写下观看《雷锋的死与我有关》的感动。当看到乔安山“做了好事不被理解、甚至被误解却依然坚持”时,他深受触动:“乔安山是雷锋的战友,他心里总想着不辜负老班长;我虽不是雷锋战友,心却与他相通。”此时的傅华已学雷锋34年,深知“好人难当,好事难做”,但乔安山的坚持让他更加坚定:“尽管难,也要做,不能愧对党员称号,要对得起死去的雷锋。”

傅华老师在松原查干湖留影 冬冬摄 这种对榜样的追随,贯穿始终。1998年2月27日,他重读孙茂芳事迹,看到这位“京城活雷锋”“好事做遍北京城”,当即表示“要向他学习,为弘扬雷锋精神而奋斗”;1999年2月7日,观看《焦裕禄》电视剧,他“因感人场面落泪”,感慨“时代需要更多焦裕禄式的干部”;1999年2月9日,看到刘胡兰事迹,他决心“开学后讲给学生听,让青少年传承革命精神”;2000年3月23日,重温保尔·柯察金的故事,他坦言“想到保尔,就增强了克服困难的勇气”,并立志“终生为共产主义事业献身”。 在傅华看来,榜样不是遥远的符号,而是可学可及的标杆。他在日记中写道:“雷锋精神没有过时,时代再三呼唤雷锋精神。”正是这种“见贤思齐”的自觉,让他在36年学雷锋的路上,始终保持着奋力前行的朝气。 二、党员的担当:在“一辈子做好事”中践行誓言 “一个人做点好事并不难,难的是一辈子做好事。”毛泽东的这句话,被傅华写进1996年12月26日的日记,也成了他的人生信条。这五年里,他用行动诠释着“难在坚持”的深意——从带学生追惊骡到代交学费,从写160万字道德日记到在清贫中坚守,每一件事都透着“党员是一面旗帜”的担当。 1996年9月27日中秋节,傅华带三名学生去敬老院,老人们拉着他的手哭着说:“侄儿侄女都没来,你们就是亲人。”离开时,遇到村民的骡车受惊狂奔,学生们骑车猛追,他紧随其后,“一怕车冲上公路出大事,二怕学生有闪失”。最终化解危机后,村民感谢他,他却笑着说:“要感谢学生们。”这件事里,藏着他对“育人”的理解——不仅要教学生做好事,更要带他们在实践中体会“助人”的意义。

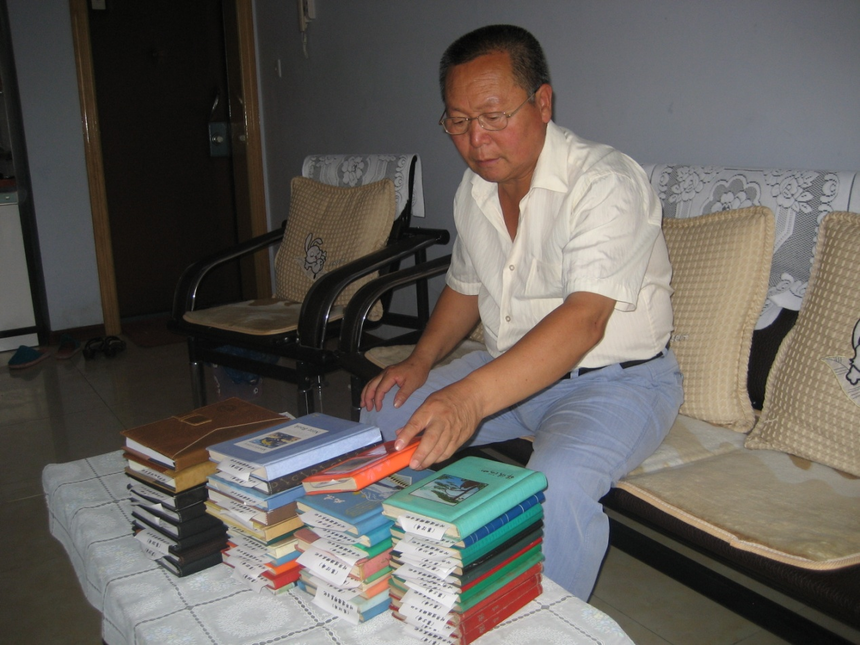

傅华老师和他的“雷锋日记” 冬冬摄 1997年1月28日,傅华看着装满抽屉的日记本,感慨“前半生坎坷,付出太多”,却坚定表示“不后悔,因为在为人类工作”。作为党员,他深知“党员是一面旗帜,有责任让这面旗帜永远鲜红”。1998年3月5日,在“向雷锋同志学习”题词35周年之际,他不仅给雷锋战友乔安山、雷锋班班长李有宝写信交流体会,还写信给九届政协委员敬一丹,向两会提了六条建议,希望她带到两会,信中字里行间都是“为精神文明建设出力”的热忱。 面对“做好事被误解”的困境,他从未退缩。1999年,家庭清贫的他仍坚持帮困难学生交学费,说“教师职责意味着奉献”。这种担当,不是一时兴起,而是“许诺突破‘难’字,创造人间奇迹”的长期坚守。 三、教育者的使命:让红色基因在青少年心中扎根 “传承红色基因,赓续红色血脉,是教育工作者的光荣使命。”傅华的日记里,对青少年的教育始终是重中之重。他不仅自己学榜样,更努力让榜样的精神走进学生心里,用革命传统和英雄事迹滋养下一代。 1996年中秋节带学生去敬老院,是他“实践育人”的生动尝试。学生们亲眼看到老人的感动,亲身体会“被当作亲人”的温暖,这种教育远比课堂说教更深刻。他在日记中写道:“身旁的学生深受教育”,这正是他想要的效果——让“助人”成为学生的自觉。 1998年他读邱玲勇斗歹徒的事迹后,“计划讲给学生听,教育他们追求真善美”;1999年看《刘胡兰》电视剧后,决心“开学后讲给初高中学生,帮他们树立正确的生死观、价值观”;读《英烈颂》时,他先推荐给学生,说“对青少年进行革命传统教育是当务之急”。这些举动背后,是他作为教育者的清醒认知:“教育不仅是教书,更是育人,要让学生在英雄故事中汲取力量。”

“当代雷锋”孙茂芳 图片来源于网络 他的教育方式,注重“知行合一”。1992年送学生《同心集》,让韩玉亭的事迹给学生力量;1998年学孙茂芳时,鼓励学生“见贤思齐”;2000年聊保尔·柯察金时,希望学生能像保尔一样“在困难中成长”。他在日记中说:“希望每个教育者都能为青少年做点什么,在这个过程中升华自己。”这种“育人先育德”的理念,让他的教育生涯不仅有知识的传递,更有精神的传承。 四、信仰的底色:在清贫与坚守中闪耀人性光辉 2000年,傅华在日记中重温保尔·柯察金的名言:“人的一生应当这样度过:不因虚度年华而悔恨,不因碌碌无为而羞愧。”这句话,是他五年来精神世界的最好注脚——从1996年“坚持一辈子做好事”的誓言,到2000年“终生为共产主义献身”的决心,他的信仰从未因清贫、误解而褪色,反而在坚守中愈发坚定。 他甘于清贫,“近一年没做新衣服,妻子扯布想做裤子,我想送给别人”,却对他人慷慨,“为灾区捐女儿的保健费,为困难学生交学费”;他看淡名利,“160万字日记是心血结晶,却从不求回报”,只在乎“临终前能说无怨无悔”;他胸怀家国,“十五大召开时激动不已,盼落实政策,因‘忧患意识’而更努力工作”。 这种信仰,让他在平凡中活出了不凡。1997年,他说“我和别人不同的显著标志,是没有任何理由索取,终生无私奉献”;1999年,他说“要给人世间留下一座道德丰碑”;2000年,他说“保尔精神激励我前进,要把全部精力献给壮丽事业”。这些话,不是口号,而是他用五年、乃至一生践行的诺言。 结语:平凡者的伟大,坚守者的荣光 读傅华1996—2000年的日记,最动人的是他的“平凡”与“不凡”——他会因学生受教育而欣慰,会因榜样事迹而落泪,会因做好事被误解而委屈,这是平凡;但他能在36年里坚持做好事,能在清贫中坚守信仰,能在误解中不改初衷,这是不凡。 这种不凡,源于他对榜样的追随——从雷锋到保尔,从焦裕禄到孙茂芳,他在别人的故事里汲取力量,也把自己活成了别人的榜样;源于他对党员身份的敬畏——“党员是旗帜”的信念,让他始终以高标准要求自己;源于他对教育的热爱——“为青少年播撒红色种子”的使命,让他的坚守有了更深远的意义。 如今,这些日记收录于《千篇红色日记》,早已超越个人记忆,成为照亮后人的精神火炬。它告诉我们:伟大不必惊天动地,把平凡的事做好就是伟大;信仰不必高不可攀,一辈子坚守初心就是信仰。傅华用五年的日记证明:坚守者的荣光,永远属于那些“一辈子做好事”的平凡人。(待续) 编辑:蒋国辉 责编:程 进 值班:任安广

|