|

坚守与担当:傅华2001—2005年日记中的精神图谱 (一百五十三)时间:2025-07-16

前 言 今天,我们认识一位“当代活雷锋”——吉林好人傅华。 他10岁开始学雷锋,做好事,续写“雷锋日记”,一直坚持到今天,整整62年,好事做了数万件,日记写了约有436万字。 对此,中国雷锋报隆重推出塞北雪的文章,对傅华老师学雷锋的事迹进行专题系列报道,以飨读者。 塞北雪 2001年至2005年,是中国社会快速发展、思想多元碰撞的五年。傅华的9篇日记,如同一扇窗,让我们看到一位教育工作者在时代浪潮中的坚守与担当。从与学生的心灵对话到对雷锋精神的执着践行,从对历史记忆的捍卫到对错误思潮的坚决反击,这些收录于中国共产党员日记博物馆馆长康殿英主编《千篇红色日记》一书的文字,没有惊天动地的豪言,却在字里行间透着对信仰的笃定、对教育的赤诚、对家国的深情,勾勒出一幅平凡人用行动诠释崇高的生动图景。

傅华老师在第二故乡白城留影 冬冬摄 一、育人者的温度:用心灵点亮心灵 “学生张洪臣送来两枚二等功军功章,说‘傅老师您39年学雷锋,这军功章只有您当之无愧’。”2002年3月19日的日记里,傅华记录下这个动人瞬间。这位因拦惊马救5名儿童获嘉奖的学生,将最珍贵的荣誉送给老师,背后是对傅华“默默无私奉献”的深深认同。这种认同,源于傅华独特的育人方式——不是空洞说教,而是用真诚敲开学生心灵的大门。 2001年4月18日,傅华在初中三年(3)班组织“人生、理想、前途”师生对话会,他不讲大道理,而是讲述孙毅将军、小英雄戴碧蓉的事迹,“用榜样的力量激励学生面对中考挑战”。一节课结束后,学生“不愿散还想听”,恳求“今后多搞一些”。他在日记中感悟:“当代青年需要理解,师生需要情感沟通,思想工作形式可以多样化,要掌握做人思想工作的艺术。”这种“以心换心”的教育智慧,让他的课堂总是“场场爆满”,学生说“听傅老师讲课,心里亮堂”。

傅华老师给学生们讲雷锋故事 浩宇摄 作为教育者,傅华深知“做好青少年思想工作,任重而道远”。2001年3月13日,当学生送来《青少年社会主义精神文明常识》,信中说“您很爱国,我会以您为榜样”时,他既欣慰又清醒:“仅靠自己单枪匹马不行,要靠更多人携手去做。”这种清醒,让他的教育不止于课堂——2004年1月4日最后一节课,他推掉信件打印计划,专门找5位学生谈心,“不能将思想问题留到下学期”。在他看来,教育者的责任不仅是传授知识,更是“引导学生走人间正路”,这种坚守,让他的育人之路走得扎实而温暖。 二、雷锋精神的践行者:在“傻”与“智”的抉择中坚守 “有人说学雷锋、做好事四十年是‘傻子’,我说这样的‘傻子’越多越好!”2004年1月4日,面对一位农民的电话咨询,傅华的回答坦荡而坚定。这种“傻”,是他对雷锋精神的深刻践行——从1963年到2004年,四十年间“与‘私’字斗争,经历三次思想质变”,最终领悟“有私心学不了雷锋,也学不好雷锋”。 他的践行,体现在“真学实做”的日常里。2003年3月4日,青年教师刘喜忠为他写诗:“不为金钱不为名,一生一世一腔情。身居陋室忧天下,漫漫岁月写真诚。”这首诗精准勾勒出他的生活——身居陋室却心怀天下,关心他人,生活清贫却精神富足。独生女儿冬冬懂他,“在地摊上买‘为人民服务’胸章作礼物,送新日记本鼓励他继续‘道德长跑’”。这种家庭的理解与支持,让他在“学雷锋四十年”的路上更有力量。

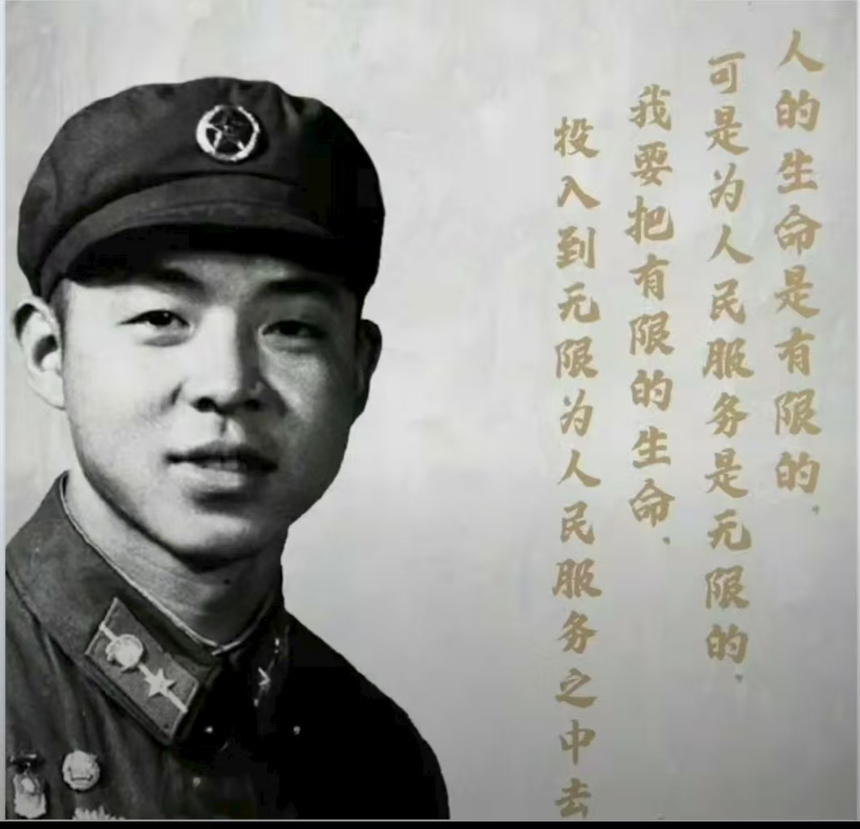

雷锋及雷锋名言 图片来自网络 面对“图什么”的疑问,傅华在日记中给出答案:“雷锋做好事图的是无私奉献,他感到幸福快乐,我也是。”2003年3月5日,他在演讲中告诉学生:“学雷锋的过程,是与‘私’字斗争的过程,有痛苦更有快乐。”这种快乐,在他帮辍学青年、助残疾家庭时真实可感,在学生的军功章里、在农民的感动电话中具体可触。正如他所说:“家父活了九十岁,做了一辈子好事,尽管没有回报,但他心安理得,这就是人生的高境界。” 三、信仰的守护者:在多元思潮中坚定立场 2005年,傅华在网络世界经历了两场“战斗”——先是愤怒驳斥上海教材删除“狼牙山五壮士”的做法,后是在新华网论坛批驳攻击马克思主义的言论。“网络是没有硝烟的战场,作为战士要有清醒的政治头脑。”他在日记中的这句话,展现了一位老党员的政治敏锐与担当。 2005年3月24日,当得知上海教材删除“狼牙山五壮士”,他在日记中连用三个感叹号表达愤怒:“今年是抗日战争胜利六十周年,小日本右翼分子猖獗,在这样的背景下,上海的作法令人气愤!”他不仅在网上发声,更在课堂上告诉学生:“英雄事迹是民族记忆,不能忘!”这种对历史的捍卫,源于他对“家国”的深刻理解——从关注宋楚瑜大陆访问,到怒斥日本篡改教科书,他的日记里始终跳动着一颗爱国心。 2005年5月5日,面对网络上“谩骂马克思、诽谤马克思主义”的言论,他同样立场鲜明:“马克思主义是我们党的指导思想,在宪法党章里有明文规定。”他不仅自己发跟帖反击,还联合志同道合的网友,“和新疆女大学生聊理想信仰,谈马克思主义”。这种斗争精神,不是一时冲动,而是源于“四十年学雷锋”沉淀的信仰——正如他在日记中所说:“人应该向善行善,凭良心办事,这是家父教我的,也是马克思主义教我的。” 结语:平凡中的伟大,坚守中的力量 读傅华2001—2005年的日记,最动人的是他的“不变”与“变”——不变的是对雷锋精神的践行、对教育的热爱、对信仰的坚守;变的是育人方式更灵活、斗争阵地从课堂延伸到网络。这种“不变”与“变”的辩证统一,让他在多元时代始终保持着精神的清醒与行动的坚定。 他的故事告诉我们:伟大不必惊天动地,把平凡的事做好就是伟大;信仰不必高谈阔论,一辈子坚守初心就是信仰;担当不必轰轰烈烈,在需要时挺身而出就是担当。从与学生对话到网络发声,从学雷锋做好事到捍卫历史记忆,傅华用五年日记证明:一个人的精神高度,不在于职位高低、财富多少,而在于是否始终保有对他人的善意、对事业的热忱、对信仰的坚定。 这些日记收录于康殿英同志主编《千篇红色日记》(十人集)一书,不仅是个人记忆的留存,更是民族精神的缩影——它提醒我们,无论时代如何变迁,“为人民服务”的初心不能变,“坚守正义”的勇气不能减,“立德树人”的使命不能忘。这,正是傅华日记给予我们的最宝贵启示。(待续) 编辑:蒋国辉 责编:程 进 值班:任安广

|