|

以初心为种,以行动为壤——傅华微信语录中的精神传承与实践担当 (一百五十四)时间:2025-07-18

前 言 今天,我们认识一位“当代活雷锋”——吉林好人傅华。 他10岁开始学雷锋,做好事,续写“雷锋日记”,一直坚持到今天,整整62年,好事做了数万件,日记写了约有436万字。 对此,中国雷锋报隆重推出塞北雪的文章,对傅华老师学雷锋的事迹进行专题系列报道,以飨读者。 塞北雪 在傅华2017年伊始的微信语录里,有两组关键词贯穿始终:父亲与焦裕禄、雷锋与张海迪。从纪念父亲傅景生诞辰105周年到推崇焦裕禄的公仆情怀,从追随雷锋到传播时代先锋事迹,这位退休教师用朴实的语言,铺展了一幅跨越三代人的精神传承画卷。他的文字没有华丽辞藻,却字字透着“做雷锋精神种子”的笃定,如同寒冬里的暖阳,在岁月流转中始终传递着向上向善的力量。

傅华老师在阅读《雷锋》杂志 文静摄 一、家风如源:在父辈的言传身教中扎根 “我的父亲是我的第一任人生导师,也是我一生学习的道德楷模。”2017年1月1日,傅华在纪念父亲傅景生诞辰105周年时写下的这句话,揭开了他精神世界的源头。父亲“积德行善、乐善好施、扶危济困”的一生,用两句朴素的信条影响了傅华——“但行好事,莫问前程”是人生追求,“吃亏就是福”是处世哲学。 这种影响不是停留在口头的感念,而是融入血脉的行动自觉。傅华在微信中坦言:“父亲的人生信条融化在我的血液里,内化于心、外化于行。”从青年时参加生产队义务劳动,到退休后仍坚持“道德长跑”,从为学生交学费到冒雪家访,他的每一个选择里都能看到父亲的影子。正如他所说:“家教对于孩子的成长特别重要,父母的身教影响孩子的一生。”这种传承,让“行善”从个人行为升华为家风延续,也让他的精神世界有了最坚实的根基。

“人民的好公仆”焦裕禄 图片来自网络 在傅华看来,父亲的“不懂什么主义却一生做好事”,与焦裕禄“心里装着全体人民,唯独没有他自己”的境界,本质上一脉相承——都是“向善行善”的生动体现。他重温焦守云接受采访的内容,看到党和国家领导人对焦裕禄家人的关怀,欣慰地感慨:“党和国家没有忘记焦裕禄,他的公仆情怀值得我们共产党人学习。”这种对两代榜样的认同,让他的精神追求既有家族底色,又有时代高度。 二、榜样如炬:让精神灯塔照亮时代航程 “雷锋是二十世纪六十年代的道德榜样,今天依然是人们学习的道德楷模;张海迪是八十年代的青年模范,今天仍是时代先锋。”傅华的这句话,道破了榜样精神的永恒价值。在他看来,真正的榜样不会因时代变迁而褪色,反而会在不同语境下焕发新的光芒。 对焦裕禄的推崇,贯穿傅华的微信语录。他特别强调焦裕禄“不仅牢记‘为人民服务’于心,更长期践行于行”,是“言行一致、真学实做的道德典范”。这种推崇不是盲目崇拜,而是带着明确的现实指向——“希望党员领导干部能像焦裕禄那样,心里装着人民”。当看到焦守云谈及历代领导人接见焦家时,他深感“欣慰”,因为这意味着“焦裕禄精神在代代相传”。

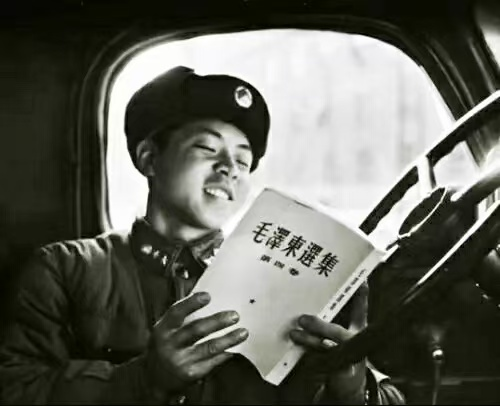

雷锋在读《毛泽东选集》第四卷 图片 对雷锋精神的追随,则是傅华一生的坚守。“我要做雷锋精神的种子,扎根祖国沃土,生根、发芽、开花、结果。”这句生动的比喻,道出了他传播雷锋精神的自觉。作为人民教师,他始终坚持“用雷锋精神育人”,希望青少年“让雷锋精神内化于心、外化于行”。在他看来,雷锋精神不是过去时,而是现在进行时——“在当下更应该大力宣传”,因为它契合“社会主义核心价值观”,能为社会注入源源不断的正能量。 这种对榜样的追随,有着清晰的认知逻辑:从父亲傅景生那里学到“但行好事”的朴素善良,从焦裕禄身上领悟“公仆情怀”的崇高境界,从雷锋、张海迪身上找到“知行合一”的实践路径。三者层层递进,共同构筑起他的精神坐标系。 三、行动如帆:在“做”与“传”中践行使命 “一步实际行动,胜似十打纲领。”傅华的微信语录里,“做”是高频词。退休后的他没有选择安逸,反而觉得“退休生活要比上班时更忙”,因为“该做的事情太多了,时不我待”。这种紧迫感,源于他对“共产党员”身份的敬畏——“人退心不退,要为党和人民的事业发挥余热”。

傅华老师在前郭县哈萨尔小学做学雷锋事迹报告 冬梅摄 他的“做”,体现在对精神传承的担当上。作为教育工作者,他深知“占领阵地”的重要性:“要大力宣传传统美德和时代精神,宣传道德模范和平民英雄,唱响真、善、美主旋律,释放社会正能量。”这种担当,让他退休后仍活跃在宣讲一线,走进学校、社区讲述雷锋故事、焦裕禄事迹,有人劝他“年纪大了歇一歇”,他却说:“传播雷锋精神是我的使命,只要还能讲,就不会停。” 他的“做”,更体现在对“育人”的执着上。“要继续坚持用雷锋精神育人,在青少年中传播雷锋精神。”这是傅华作为人民教师的初心。他在微信中分享自己的教育理念:“让雷锋精神内化于心、外化于行”,不是靠说教,而是靠“见贤思齐”——“谁好就向谁学,把别人的优点学到手,克服自身缺点,就是了不起的人”。这种理念,让他的教育总能“润物细无声”,正如学生所说:“傅老师不讲大道理,但他的故事总能让我们心里亮堂。” 最动人的是,傅华的“做”始终带着“淡泊名利”的底色。父亲“但行好事,莫问前程”的信条,早已融入他的行动——帮困难学生交学费不留名,做义务宣讲不图回报,有人称他“当代活雷锋”,他却摆手:“我只是在学父亲、学焦裕禄、学雷锋,做了该做的事。”这种“只问耕耘”的思想境界,让他的行动更具说服力。 四、传承如河:让精神之流滋养代代人心 “我的梦、中国梦,尚未实现,追求无穷期,奉献无止境,奋斗在路上。”傅华的这句话,道破了他精神追求的本质——不是个人的独善其身,而是精神的代代相传。从父亲影响他,到他影响学生,再到学生影响下一代,这种传承如河流般绵延不绝。 在家教层面,他强调“父母是孩子的第一任教师,身教影响一生”。自己正是父亲“积德行善”的受益者,因此也格外注重对子女的引导——女儿冬冬从小跟着他学雷锋,长大后成为对国家、社会、人民有用的人,这让他深感“家风传承的力量”。在他看来,“吃亏是福”不是懦弱,而是“内心强大的表现”,这种价值观的传递,比任何物质财富都珍贵。 在社会层面,他呼吁“大力宣传雷锋、张海迪的事迹和精神”。因为“榜样的力量是无穷的,能让更多人在迷茫时找到方向”。他特别希望党员干部能带头学习焦裕禄,“因为党员是旗帜,旗帜红了,社会才能更红”。这种呼吁,不是空泛的口号,而是基于对现实的深刻洞察——“讲好中国故事,需要更多人成为故事里的人”。 傅华的微信语录,没有惊天动地的豪言,却字字透着“知行合一”的真诚。从父亲的“吃亏是福”到自己的“奉献无止境”,从焦裕禄的“公仆情怀”到雷锋的“全心全意为人民服务”,他用一生的实践证明:伟大始于平凡,崇高源于坚守。正如他所说:“要做雷锋精神的种子”,而他自己,早已成为一颗深深扎根在祖国沃土中的种子,用年轮记录坚守,用枝叶庇护后人,让精神的藤蔓爬满岁月的篱笆,结出一串串名为“善”与“爱”的果实。 这些微信语录,与其说是个人感悟,不如说是一份精神请柬——邀请每一个人成为精神传承的参与者,在学榜样、做好事中,让父亲的教诲、英雄的精神、时代的追求,汇聚成推动社会进步的暖流,让真、善、美的主旋律永远回荡在神州大地。(待续) 编辑:蒋国辉 责编:程 进 值班:任安广

|