|

坚守者的传承与超越——傅华2006—2010年日记中的精神境界 (一百五十五)时间:2025-07-18

前 言 今天,我们认识一位“当代活雷锋”——吉林好人傅华。 他10岁开始学雷锋,做好事,续写“雷锋日记”,一直坚持到今天,整整62年,好事做了数万件,日记写了约有436万字。 对此,中国雷锋报隆重推出塞北雪的文章,对傅华老师学雷锋的事迹进行专题系列报道,以飨读者。 塞北雪 2006年至2010年,傅华的日记呈现出一种愈发厚重的精神质感。从松原名医牛振华对其“当代雷锋”称谓的淡然处之,到对“师德楷模”张桂梅、“感动中国十大人物”刘金国等榜样的由衷敬佩;从父子两代人“做好事”的传承与超越,到对“47年道德实践”的深刻反思,这些收录于中国共产党员日记博物馆馆长康殿英主编《千篇红色日记》(十人集)一书的文字,如同陈年佳酿,在岁月沉淀中愈发醇厚,展现了一位共产党人在坚守中不断超越自我的精神轨迹。

傅华在前郭妇联“红色家风润初心 七一党员筑忠诚”主题党日活动中讲党课 佚名摄 一、淡然中的坚守:在赞誉与平凡间保持本真 “新华网有2135篇评论赞扬我,但我很普通,也很平凡。”2006年4月,面对网络上的热烈讨论,傅华在日记中写下这样的话。此时的他已学雷锋43年,却始终保持着清醒的认知——将自己与任长霞、牛玉儒等英模相比,坦言“我做的还不够”。这种淡然,在他眼疾手术时松原名医牛振华送来500元慰问金,并在信封上写道“衷心的祝福,‘当代雷锋’傅华老师,早日康复,弟牛振华礼。”在傅华看来,“英雄是人不是神”。2006年6月1日,当被称为“当代雷锋”时,他特意在日记中强调:“振华老弟医德高尚,何偿不是雷锋?”这种“不神化自己,不低估他人”的态度,让他的坚守始终扎根于大地。2006年8月14日,他在日记中记录与中越反击战英雄蔡朝东的交往,感悟“理解万岁”的真谛:“别人理解,我欣慰;别人不理解,我不苟求。走自己的路,让时间评判。”这种通透,源于40余年学雷锋沉淀的智慧——做好事不是为了他人赞誉,而是源于内心的道德自觉。

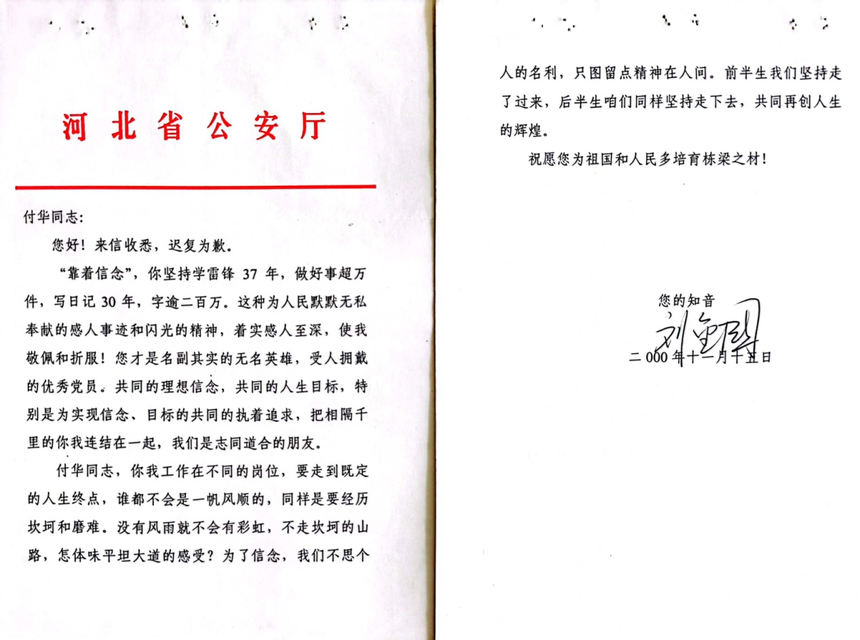

2000年11月15日刘金国同志写给傅华的复信 冬冬摄 这种自觉,让他在荣誉面前始终“心静如水”。2009年9月8日,他回忆起当年收到刘金国的亲笔回信时,他没有炫耀,而是“激动地放下信,收看新闻联播报道刘金国同志在北京人民大会堂首场报告会”;2010年9月26日,看到郭明义事迹时,他首先想到的是“我们应该携手弘扬雷锋精神”。在傅华的世界里,荣誉从来不是终点,而是新的起点。 二、传承中的超越:从父辈“积德”到自我“奉献” “父亲做善事图积德行善,我做好事是为了无私奉献。”2007年2月14日,傅华在日记中清晰地区分了父子两代人的精神境界。这种区分,不是否定父辈,而是在传承中的超越——父亲“善良,传承了中华民族传统美德”,而他则“突破小我,成就大我,体现时代精神”。 父亲的影响,在傅华的生命中刻下深深的烙印。“家父活了九十岁,做了一辈子好事,尽管没有回报,但他心安理得。”这种“心安理得”的行善观,成为傅华的精神底色。但他并未止步于此,而是将传统美德与共产主义信仰结合,提出“从小我到大我再到忘我”的升华路径。2007年2月14日,他在日记中总结:“44年道德修养带来三次质的飞跃,这是超越父辈的关键。” 这种超越,同样体现在他对弟弟的理解中。2007年2月5日,他深情回忆弟弟青年时创办《松江文艺》的往事,特意提到自己以“蔡夫之”为笔名写的信被作为刊头语。尽管刊物因社会背景停刊,这段经历却成为兄弟俩精神共鸣的见证——弟弟用文字追求理想,他用行动践行信仰,殊途同归。在傅华看来,无论是文学创作还是道德实践,“有理想有追求”本身就是一种崇高。 从父亲的“积德行善”到自己的“为人民服务”,从弟弟的“文学理想”到自己的“道德长跑”,傅华的日记勾勒出一幅精神传承的画卷——不是简单复制,而是在时代语境中不断丰富和超越,让“善”的种子在不同土壤中开出绚丽的花。 三、榜样中的力量:在同行者中汲取前行动力

“当代雷锋”郭明义 图片来自网络 傅华的日记里,始终有一群“精神同伴”。2008年5月5日,他在日记中写下对张桂梅的敬佩:“她抚养几十个孤儿,疾病缠身仍敬业奉献,是少数民族学生的好‘阿妈’。”他不仅给张桂梅写信,还在学生中宣讲其事迹,“用她的精神教育青少年”。2009年9月8日,读到刘金国“就当刘家没出我这个官”的事迹时,他激动得“眼睛湿润”,提笔写信后竟巧合地在新闻联播中看到其报告会,“这是一生难忘的巧合”。 这些榜样中,郭明义的出现让傅华尤为振奋。2010年9月26日,他在日记中写道:“看到郭明义事迹,我激动得失眠,我并不孤立,我们要携手担当重任。”当他提议组建学雷锋小组时,一个班31名学生有29人报名,这种热情让他“改变初衷,由学生自发组建”。在他看来,郭明义的意义不仅在于个人事迹,更在于证明“雷锋精神从未过时,有无数同行者”。 对榜样的学习,傅华始终强调"真学实做"。2009年5月24日,他三次研读习近平《结合新的实际大力弘扬焦裕禄精神》一文,在日记中疾呼:“党员干部要真学实做,不能停留在口号上。”2010年7月2日,他对照周恩来、焦裕禄、雷锋反思自己:“47年实践仍有不足,后半生要强化道德修养和党性修养。”这种“见贤思齐”的自觉,让他的精神世界始终保持着生长的活力。 四、教育中的践行:让精神的种子生根发芽 “给青少年讲‘理解’的道理,让他们明白为人处世的智慧。”2006年8月14日,傅华在日记中记录下对教育的思考。作为有着40余年教龄的老教师,他的教育始终围绕“精神传承”展开——不是空洞说教,而是用鲜活的榜样故事滋养学生心灵。 2008年5月8日前,他特意给张桂梅写信,“计划在学生中宣讲她的事迹”;2009年9月8日,下载刘金国事迹材料,“在课堂上让学生们感受当代清官的力量”。 傅华的教育智慧,在于“知行合一”。2001年组织师生对话会,2010年组建学雷锋小组,他始终坚持“让学生在实践中体会精神的力量”。当31名学生有29人报名参加学雷锋小组时,他感动地“改变初衷,让学生自发组建”。在他看来,教育的最高境界是“让精神内化为学生的自觉行动”,正如他在日记中所说:“用雷锋精神育人,贵在坚持,更要让学生真心认同。” 结语:在坚守中走向崇高 读傅华2006—2010年的日记,最深刻的感受是一种“动态的坚守”——他不是停留在过去的成绩里,而是在47年的道德实践中不断反思、不断超越;他不是孤军奋战,而是在寻找同行者的过程中汇聚精神力量;他不是独善其身,而是将自己的坚守转化为育人的行动,让雷锋精神代代相传。 从父亲“积德行善”到自己“无私奉献”,从“做好事”到“培养接班人”,傅华的精神轨迹如同一颗种子成长为大树的过程——深深扎根于中华民族传统美德的土壤,沐浴着共产主义信仰的阳光,最终枝繁叶茂,为后人遮风挡雨。正如他在日记中所说:“我愿将精神留给人间,这是我一生的追求。” 这些日记告诉我们:崇高从来不是遥不可及的顶峰,而是在日复一日的坚守中不断攀升的过程;伟大也不必惊天动地,只要像傅华这样,在平凡的岗位上始终保持对信仰的执着、对榜样的崇敬、对教育的赤诚,就能在岁月的长河中刻下属于自己的精神印记,成为照亮他人的光。(待续) 编辑:蒋国辉 责编:程 进 值班:任安广

|