|

坚守本色,践行初心——傅华日记中的精神追求 (一百五十八)时间:2025-07-25

前 言 今天,我们认识一位“当代活雷锋”——吉林好人傅华。 他10岁开始学雷锋,做好事,续写“雷锋日记”,一直坚持到今天,整整62年,好事做了数万件,日记写了约有436万字。 对此,中国雷锋报隆重推出塞北雪的文章,对傅华老师学雷锋的事迹进行专题系列报道,以飨读者。 塞北雪 翻开傅华老师2011至2013年的日记,字里行间流淌着一种历经岁月沉淀的从容与坚定。从“做人低调”的人生准则到“德育为先”的教育实践,从对雷锋精神的执着坚守到对荣誉的淡然处之,这位乡村教师用朴实的笔触,记录下平凡生活中的精神闪光,展现出一位共产党人、教育工作者纯粹而崇高的精神世界。这些收录于中国共产党员日记博物馆馆长、红色基因杰出传承者康殿英主编《千篇红色日记》(十人集)一书的文字,没有惊天动地的豪言,却在平淡中透着力量,如同暗夜中的星光,指引着前行的方向。

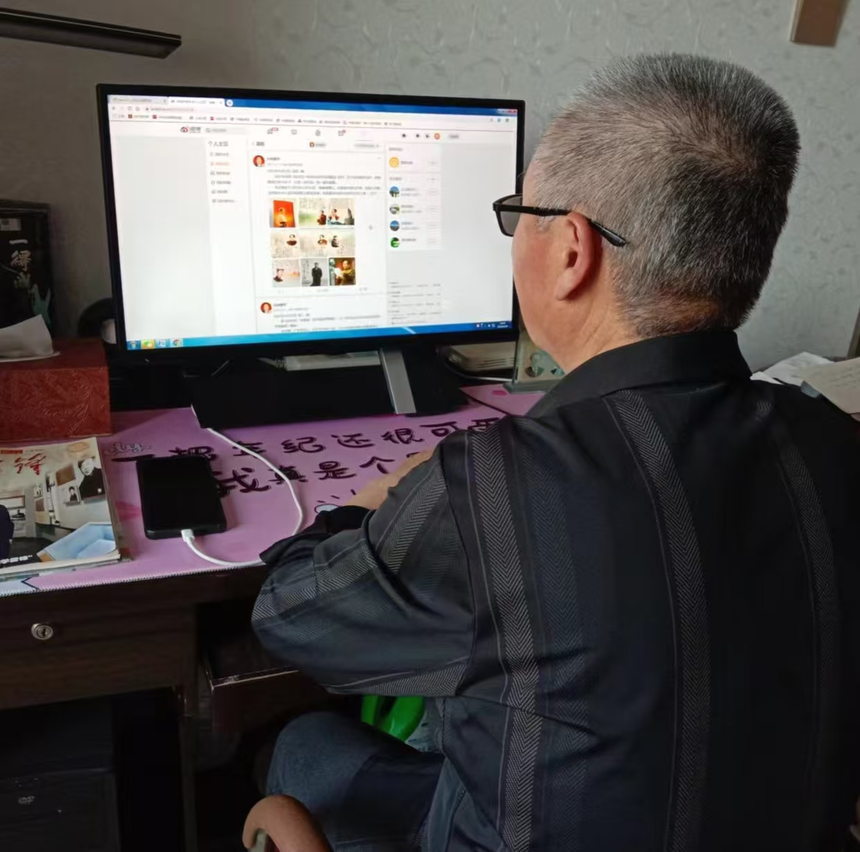

傅华老师上网浏览自己发表的新浪微博 文静摄 一、低调做人,低调做事:一种人生的清醒与坚守 “做人,保持低调,这是我一生坚持的原则。”2011年5月6日,58岁的傅华在日记中写下这句看似平淡却分量十足的话。在他看来,低调不是怯懦,而是“以平常心态对待自己,远离名利纷争,恪守做人道德规范”的清醒。这种清醒,让他在面对荣誉时始终保持从容。 2012年9月1日,当得知自己入围“寻找最美乡村教师”前100名时,傅华的反应出人意料地平静。他和老伴文静的共识是“顺其自然”,甚至由衷感慨:“边远山区、老区的老师们生活更苦,条件更差,他们的事迹更值得学习。”这种对同行的体谅与尊重,折射出他“看轻名利,看重价值”的人生态度。当中央电视台赠阅2013年全年《光明日报》时,他特意嘱咐投递员“保管好,别弄丢了”,这份珍视不是因为荣誉,而是源于对精神食粮的渴求。

中央电视台、光明日报社赠送给傅华的《光明日报》 冬冬摄 傅华的“低调”,从来不意味着“消沉”。他在日记中坦言:“做人可以低调,但心中绝不平静,总是洋溢着激情,充满了青春活力。”这种激情,体现在他对教育事业的投入中,体现在50年如一日的学雷锋实践中,体现在“为心中的梦想而奋斗”的执着中。正如他所说:“人生不易,活得有价值有意义的人生更不容易。”在低调与激情的平衡中,傅华活出了一种通透而坚定的人生境界。 二、德育为先:用实践浇灌心灵的种子 “宣传做人做事的道理是一个方面,但更重要的是践行做人做事的道理。”傅华的教育理念,在2012年6月20日的日记中得到鲜明体现。这一天,他带5名学生代表去敬老院慰问,带去39斤鸡蛋和26双袜子。在别人看来或许只是一次普通的活动,在他眼中却是“德育课难得的教材”。 他深知,对青少年的教育不能停留在口号上。2011年5月18日,建党90周年之际,他有意识地搜集党史资料,计划“结合自己的人生经历教育学生”,让他们懂得“只有社会主义才能救中国”,培养“全心全意为人民服务”的观念。这种教育不是空洞的说教,而是“注重从小事做起”,注重“教师率先垂范”。在他看来,教师的言行本身就是最生动的教材——自己坚持学雷锋48年,就是对学生最有力的教育。 2012年6月20日的敬老院之行,生动诠释了他的“践行”理念。活动结束后,他专门在课堂上阐释“为什么要这样做”,引导学生明白“学雷锋不是口号,而是实际行动”。这种“做中学”的教育方法,让抽象的道德观念变得具体可感。正如他所说:“在践行过程中感悟人生的意义,感受人生的幸福,培养学生利他、关心集体、热爱祖国的思想。”在傅华的教育世界里,心灵的成长远比知识的灌输更重要,而实践,则是浇灌心灵种子的最佳雨露。 三、雷锋精神:永不褪色的精神灯塔 “雷锋,一面永不褪色的旗帜,是一座永放光芒的灯塔。”2013年3月7日,傅华在重读《雷锋日记选》时写下的这句话,道出了他50年追随雷锋的精神根源。这本由沈阳军区雷锋纪念馆馆长张维祥邮寄的书,他已读过五六遍,却依然“感到亲切,更加敬佩雷锋的为人”。 在傅华眼中,雷锋的伟大在于平凡:“他所做的好事都是平凡的小事,人人可为,只要努力都能做到。”这种认知,让他的学雷锋实践避免了形式化的误区。从少年时照顾五保户,到青年时走到哪里就把雷锋精神传播到哪里,到中年时资助贫困生,再到老年时宣传雷锋精神,他始终坚持“真学实做”,正如他所说:“雷锋精神不是高不可攀,而是人人能学能做。” 他对雷锋精神的传承,还体现在对当代榜样的学习中。2013年3月4日,当得知武警新疆总队医院院长庄仕华被授予“当代雷锋”称号时,他特意搜集其事迹,“被他的大爱无疆所感动”,并计划“讲给青少年学生们听”。在他看来,雷锋精神不是尘封的历史,而是与时俱进的活水——从雷锋到庄仕华、郭明义,这种“全心全意为人民服务”的精神一脉相承,始终是照亮社会的精神灯塔。

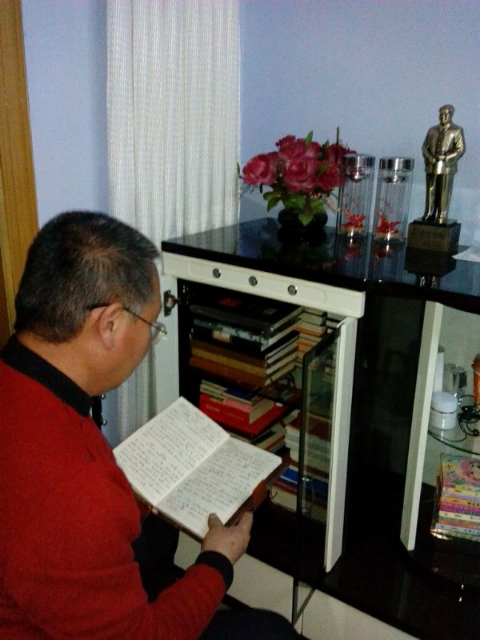

傅华老师在翻阅自己续写的“雷锋日记” 冬冬摄 “我已经追随雷锋50年,今后依然要踏着雷锋的足迹走,雷锋的思想境界就是我追求的人生目标!”傅华的这句话,不是一时的激情宣言,而是用半个世纪的实践书写的郑重承诺。在他的日记里,我们看到的不仅是一个人的精神坚守,更是一种宝贵的精神传承——这种传承,让雷锋精神在新时代依然焕发着蓬勃的生命力。 结语:平凡中的坚守,日常里的崇高 傅华的这七篇日记,没有波澜壮阔的叙事,却在字里行间展现出一种不平凡的精神境界。他的低调,是历经世事的通透;他的教育实践,是润物无声的坚守;他对雷锋精神的追随,是矢志不渝的初心。从58岁到60岁,这三年间的记录,如同他人生长卷中的一个缩影,让我们看到一位普通人如何在平凡的生活中,用坚持与践行,书写出属于自己的崇高。 这个容易浮躁的时代,傅华的日记像一面镜子,照见了我们内心深处对真诚与坚守的渴望。他告诉我们:崇高不必惊天动地,平凡的坚守同样动人;初心不必挂在嘴边,日常的践行更有力量。正如他所推崇的雷锋精神,正是在一点一滴的小事中,在日复一日的坚持中,才得以传承与光大。傅华用自己的人生告诉我们:坚守本色,践行初心,就是最动人的生命乐章(待续) 编辑:蒋国辉 责编:程 进 值班:任安广

|