|

以雷锋为镜,以坚守为路——傅华微信中的精神追求与实践智慧 (一百六十)时间:2025-07-25

前 言 今天,我们认识一位“当代活雷锋”——吉林好人傅华。 他10岁开始学雷锋,做好事,续写“雷锋日记”,一直坚持到今天,整整62年,好事做了数万件,日记写了约有436万字。 对此,中国雷锋报隆重推出塞北雪的文章,对傅华老师学雷锋的事迹进行专题系列报道,以飨读者。 塞北雪 在傅华2017年2月的微信语录里,“雷锋”是出现频率最高的词。从“54年学雷锋的人生体会”到“真学实做”的四字真经,从对孙茂芳“一辈子做好事”的推崇到对“完善自我”的清醒认知,这位老党员用朴实的语言,勾勒出一幅跨越半个多世纪的精神长卷。他的文字没有华丽辞藻,却字字透着对信仰的执着,如同冬日里的炭火,在岁月流转中始终保持着温暖的温度,让雷锋精神在新时代依然焕发生机。

傅华老师在郭旗街广场留影 文静摄 一、“真学实做”:学雷锋的四字真经 “学雷锋,贵在自觉,贵在坚持,贵在‘真学实做’,贵在不图名利,贵在无私奉献。”傅华的这句话,是他54年学雷锋实践的凝练。在他看来,“真学实做”是核心——“真学就是向雷锋看齐,实做就是像他那样做人做事,不摆样子,不走形式。” 这种“真学”,体现在他对雷锋精神的深刻理解上。“雷锋是普通人中的大好人,他所做的好事都是平平凡凡的小事,却桩桩件件闪耀着人性的光辉。”傅华眼中的雷锋,不是高不可攀的神像,而是可学可及的榜样——“他有信仰、有理想、有追求,道德高尚,心灵最美”。这种认知,让他的学习避免了形式化的误区,从1963年学雷锋、做好事,到2017年仍在践行“为人民做一辈子好事”的誓言,54年的坚守让“学雷锋”从口号变成了生命的本能。

傅华老师在郭旗街广场留影 文静摄 而“实做”,则体现在拒绝“虚功”上。他强调“学雷锋日要做好事,不是学雷锋日更要做好事”,这种“无差别”的践行,让他的好事清单拉得很长很长:6年义务服务于爷爷和朱奶奶,14年照顾五保户张大爷,8个月义务服务高大爷夫妇,26年坚持看望敬老院老人……这些事里没有惊天动地的壮举,却有“一辈子做好事”的执着。正如他所说:“坚持就是把做好事当做生活习惯,突破那个‘难’字,做一辈子好事。” 二、无私奉献:人生追求的最高境界 “无私奉献是雷锋精神的特质,也是我人生追求的最高境界。”傅华的这句话,道破了他54年坚守的精神内核。在他看来,学雷锋的关键在于“不图名利”——“不图名利就不会斤斤计较、患得患失”,这种心态让他在清贫中活出了富足。 他的家境并不宽裕,买房欠下七万多元外债,妻子常年患病,家里最值钱的电器是用了15年的熊猫牌黑白电视机。但就是在这样的条件下,他累计为灾区、孤儿、残疾人、贫困学生等捐款近10万元,相当于几年的工资。有人不理解,他却在日记里写道:“看到别人因为我的帮助而渡过难关,比自己过上好日子还开心。”这种“帮助别人,快乐自己”的感受,正是他对“无私奉献”的生动诠释。 这种境界,不是天生的,而是在岁月中慢慢淬炼而成。傅华坦言,自己也曾有过“计较”的时刻,但雷锋“我要把有限的生命,投入到无限的为人民服务之中去”的精神,让他逐渐明白:“人生的价值不在于索取,而在于奉献。”这种认知,让他在照顾五保户于大爷时,能六年如一日地端屎倒尿;在白城师范学院读书时,能让无儿无女的高大爷夫妇含泪送表扬信;在退休后,能22次探望患病的二姐,20次带去贴心的礼物。 三、榜样如灯:在追随中完善自我 “我心中有许许多多学习的榜样,只有把更多人的优点学来,才能完善自我,超越自我。”傅华的学习,从来不是单一的模仿,而是博采众长的智慧。在他的精神世界里,雷锋是“道德楷模”,孙茂芳是“践行标杆”,高尔基的作品则是“精神滋养”。

“当代雷锋”孙茂芳政委 图片来源于网络 他特别推崇“当代雷锋”孙茂芳,赞赏他“学一辈子雷锋,当一辈子好人,做一辈子好事”的坚守,更认同他“坚定信仰一辈子,服务奉献一辈子,艰苦奋斗一辈子”的誓言。2014年孙茂芳被授予“当代雷锋”称号时,傅华“无比振奋”,当即表态“要像他那样学习、践行、传播雷锋精神”。这种对榜样的追随,让他的学雷锋之路有了更清晰的方向。 同时,他也从文学作品中汲取力量。“小时候就读完了高尔基的自传三部曲,对我影响很深。”教学41年里,他常向学生推荐这些书籍,希望孩子们能从《童年》、《在人间》、《我的大学》中读懂奋斗的意义。在他看来,精神的成长既要向身边榜样学习,也要从经典中汲取养分,这种“多元学习”的态度,让他的精神世界愈发丰盈。 这种丰盈,体现在他对“真、善、美”的追求上。“向雷锋同志学习,践行核心价值观,追求真、善、美,传播社会正能量。”傅华的这句话,不是空洞的口号,而是融入日常的行动——他在课堂上教学生“与人为善”,在生活中用善举感染身边人,让“做好事”成为一种可传递的生活方式。 四、永远在路上:精神传承的自觉担当 “学习、践行、传播雷锋精神,永远在路上。”傅华的这句话,道出了他作为精神传承者的自觉。退休后的他,没有停下脚步,而是玩起了微信、微博,用新媒体讲雷锋故事,让更多人“了解雷锋、走近雷锋、走进雷锋的心灵世界”。 他的传播,注重“接地气”。给学生讲雷锋时,会结合自己 照顾五保户的经历;向网友介绍孙茂芳时,会细数他“好事做遍北京城”的具体事例;就连推荐高尔基作品,也会联系当下青少年的成长困惑。这种“从身边事说起”的方式,让英雄人物褪去了“高大全”的光环,让英雄精神变得可感可学。 更难得的是,他把传播变成了一种“接力”。在他的影响下,学生张洪臣拦惊马救儿童获二等功,后来把军功章送给傅华老师“以表敬意”;他救过的学生昌军,如今成了乡村木匠,仅凭一技之长,为乡村百姓服务。这种“润物细无声”的传承,让雷锋精神有了生生不息的活力。 傅华常说:“我这一辈子,就做了一件事——追循着雷锋的脚印走。”从1963年到2017年,54年的坚守让他明白:雷锋精神不是历史的标本,而是活在当下的力量;不是遥不可及的神话,而是每个人都能践行的生活哲学。正如他在微信里写的:“只要有人还在学雷锋,这世界就永远有希望。” 结语:平凡中的伟大,坚守中的崇高 傅华的微信语录,如同一部浓缩的精神史诗,记录着一个普通人在学雷锋路上的成长与感悟。他的“真学实做”告诉我们,伟大出自平凡;他的“无私奉献”启示我们,崇高源于坚守;他的“永远在路上”提醒我们,精神的传承需要代代接力。

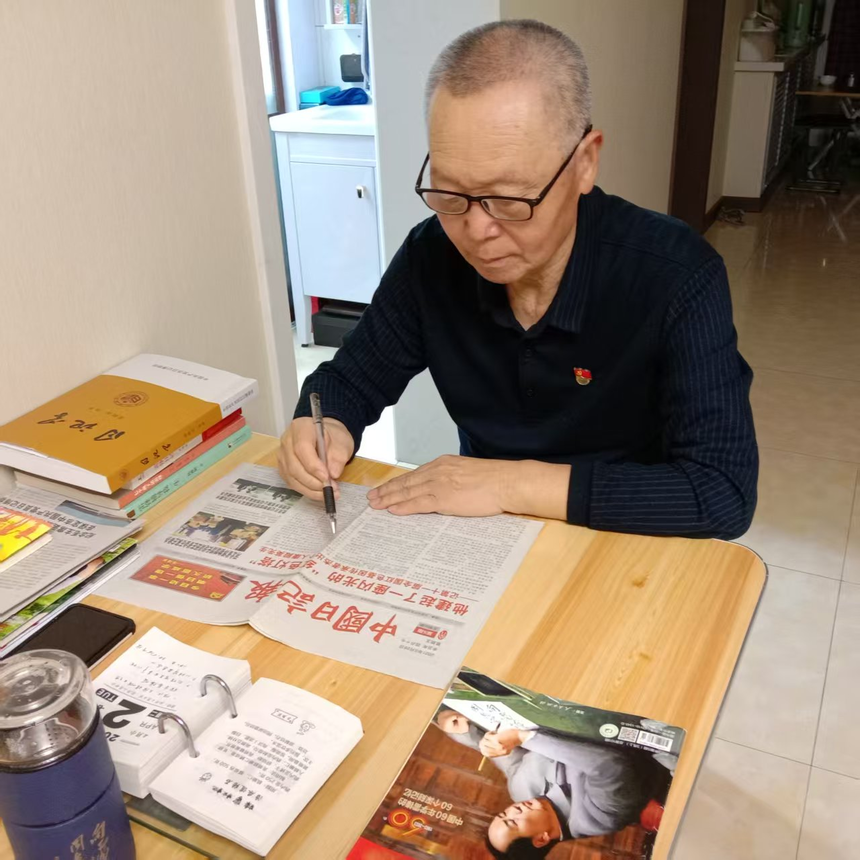

傅华老师在读《中国日记报》 文静摄 在这个容易浮躁的时代,傅华的故事像一面镜子,照见了我们内心深处对真诚与善良的渴望。他用54年的实践证明:学雷锋不需要惊天动地的壮举,只需要把“举手之劳”坚持到底;不需要豪言壮语的承诺,只需要用真心对待身边每一个人。 正如他自己所说:“我就是个普通人,只是坚持做了些平凡事。”但正是这些平凡事,这些日复一日的坚守,让他活成了别人眼中的“活菩萨”,活成了“当代雷锋”郭明义眼中的“当代活雷锋”。傅华的故事告诉我们:当坚守成为习惯,平凡也能孕育伟大;当善举融入日常,每个人都能成为照亮他人的光。(待续) 编辑:蒋国辉 责编:程 进 值班:任安广

|