|

以传承为炬,照见精神的永恒:傅华2016-2017年日记中的精神世界 (一百六十一)时间:2025-07-25

前 言 今天,我们认识一位“当代活雷锋”——吉林好人傅华。 他10岁开始学雷锋,做好事,续写“雷锋日记”,一直坚持到今天,整整62年,好事做了数万件,日记写了约有436万字。 对此,中国雷锋报隆重推出塞北雪的文章,对傅华老师学雷锋的事迹进行专题系列报道,以飨读者。 塞北雪 翻开傅华老师2016至2017年的日记,字里行间涌动着一种深沉而炽热的情感。从回校宣讲雷锋精神的赤诚,到对父亲清廉家风的传承;从对景克宁教授的深切缅怀,到对郭明义精神的深刻体悟,再到对雷锋传人的由衷敬佩,这位老党员用朴实的笔触,记录下精神传承的脉络与升华。这些收录于中国共产党员日记博物馆馆长、红色基因杰出传承者康殿英主编《千篇红色日记》(十人集)一书的文字,没有惊天动地的豪言,却如同一串串珍珠,串联起一位普通人对崇高精神的执着追求,展现出平凡人生中不平凡的精神高度。

傅华老师在前郭县郭旗街广场留影 文静摄 一、雷锋精神:在传播中焕发时代活力 “有位女孩拉着我的手说:‘老师,您讲的太好了!我以后也要像您那样学雷锋、做好人。’”2016年3月9,傅华回海勃日戈镇中学作雷锋专题讲座后,在日记中记下这个动人瞬间。女孩这句稚嫩的话语,让他觉得“没有白来”,也更坚定了他传播雷锋精神的决心。 在傅华心中,传播雷锋精神不是一时的任务,而是毕生的使命。尽管讲座反响热烈,他仍在日记中反省“讲的不够理想”,并接受老伴文静的批评:“今后要精心准备,备好课。”这种精益求精的态度,源于他对“传播”二字的深刻理解——不仅要“讲”,更要“让孩子们真正受到教育”。

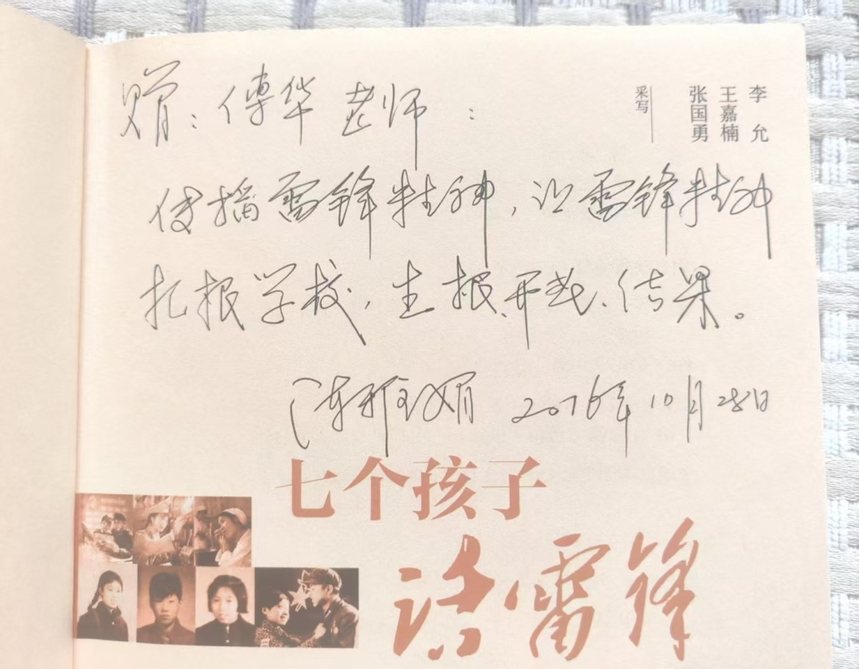

雷锋辅导过的学生陈雅娟大姐写给傅华赠言 文静摄 2017年11月4日,当收到陈雅娟大姐赠送的《七个孩子话雷锋》一书时,傅华的激动溢于言表。这本书收录雷锋生前辅导过的七位学生的回忆,扉页上的亲笔签名和陈雅娟大姐写给傅华的赠言“传播雷锋精神,让雷锋精神扎根学校,生根、开花、结果。”同时还寄给傅华三枚雷锋像章,这让他倍感责任重大。他在日记中写道:“要向这七位雷锋传人学习,做一名名副其实的雷锋精神传人。”这种对传承的敬畏,让他的传播工作有了更深远的意义——不是简单复述故事,而是让精神在代际传递中生生不息。 从1963年抄写雷锋日记,到2017年与雷锋辅导过的学生交流心得,傅华用54年的实践证明:雷锋精神的传承,需要像他这样的“播火者”,在平凡的岗位上,用真诚与执着点燃更多人的心灵之火。 二、家风传承:清廉底色中的精神根基 “《清廉家风故事》一书出版,是对父亲最好的纪念。”2017年1月2日,在父亲傅景生诞辰105周年之际,傅华的文章《传承良好家风,弘扬传统美德》收录其中(详见《清廉家风故事》一书18——22页),字里行间满是对父亲的敬仰、缅怀。在他看来,父亲“没有社会知名度,却有老百姓的好口碑”,这种口碑是“人世间最高奖赏”。

2016年10月《清廉家风故事》一书出版 文静摄 傅华的父亲是位普通的善良老人,一生未获任何荣誉,却用“高尚道德情操”影响了家人。“凡是熟悉他的人,没人说不好,没人不竖大拇指。”这种无声的力量,成了傅华最宝贵的精神财富。他在日记中感慨:“父亲的事迹和精神,让我一生心灵震撼,这就是道德的力量,人品的神奇。” 这种家风的传承,体现在傅华的一言一行中。他14年照顾五保户张大爷一家,“吃牛肉馅饺子总不忘送一份”;面对欠账7万多元的家境,仍为灾区、贫困学生等捐款近10万元;老伴文静“特别贤惠”,女儿冬冬特别孝顺,都全力支持他学雷锋。正如他所说:“父亲留下的清廉家风,是我一生拥有的宝贵精神财富。” 在物质日益丰富的今天,傅华对家风的珍视更显可贵。他深知,清廉家风不是挂在墙上的家训,而是融入血脉的行为准则——父亲用一生践行的“做好事不张扬”,成了他“一辈子做好事”的精神源头。这种传承,让他在纷繁世事中始终保持清醒,不受世风左右,守住了内心的纯粹。 三、榜样如星:在敬仰中拓宽精神疆域

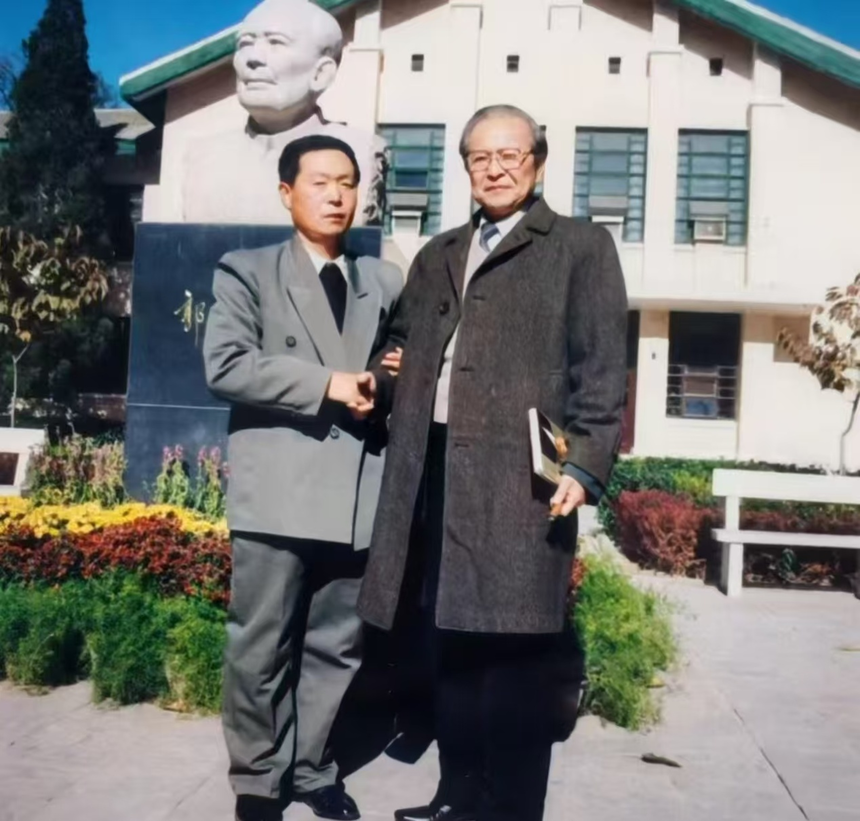

1993年在北京傅华与著名演讲家景克宁教授在一起 白森涛摄 傅华的精神世界里,从不只有雷锋一位榜样。从岳父丛万福到景克宁教授,从郭明义到雷锋的七位学生,这些闪耀着人性光辉的名字,共同构成了他的“精神星座”。 2016年5月17日,傅华缅怀1948年入党的岳父:“如果他健在该多好。”这位建国前的老党员,用一生奉献诠释了“共产党员”的含义,让傅华深刻理解“历史应铭记为国家奉献的人”。2017年5月20日,他悼念我国著名演讲家景克宁教授:“他的离去是思想界、教育界的损失。”这位“伟大的思想家、教育家”,用“坎坷人生中的坚定信仰”,让傅华明白“理想崇高能超越磨难”。

傅华岳父丛万福(1948年入党) 文静摄 2017年10月9日,对郭明义的推崇,更体现了他对“真学实做”的认同。“郭明义能做到的,别人通过努力也能做到。”傅华在日记中区分了“真学”与“假学”的本质——前者“义字占满心窝”,后者“私心作怪”。他高度肯定郭明义的信念:“为党为国家为人民奉献一切,天经地义。”这种对“纯粹”的追求,让他的精神世界愈发丰盈。 最动人的是他对雷锋辅导过的学生的敬重。收到《七个孩子话雷锋》时,他“十分珍爱”,认真阅读并计划与作者交流。在他看来,这些“雷锋辅导过的的学生(七个孩子)”是“精神桥梁”,让他能更真切地触摸雷锋精神的温度。这种谦逊的学习态度,让他的精神追求始终保持开放——不满足于已有的认知,而是在向更多榜样学习中完善自我。 结语:以传承为炬,照亮精神的永恒 傅华2016—2017年的日记,如同一面多棱镜,折射出一位普通人精神世界的丰富与崇高。他是雷锋精神的传播者,用54年的坚守让精神之花绽放;他是清廉家风的继承者,让父亲的高尚品德在新时代延续;他是榜样力量的学习者,在敬仰与追随中拓宽精神疆域。 在他的世界里,传承不是抽象的概念,而是具体的行动——是回校讲课时的认真备课,是提及父亲时的眼含热泪,是阅读《七个孩子话雷锋》时的专注,是悼念景克宁时的由衷敬佩。这些行动串联起来,构成了一幅“以传承为炬,向崇高前行”的生动图景。 傅华的故事告诉我们:精神的传承,不需要惊天动地的壮举,只需要像他这样的普通人,在平凡的日子里,用真诚守护初心,用执着传递温暖。当无数个“傅华”接过传承的火炬,那些闪耀人性光辉的精神——雷锋精神、清廉家风、榜样力量——便会跨越时空,成为照亮民族前行的永恒之光。(待续) 编辑:蒋国辉 责编:程 进 值班:任安广

|