|

以青春赴使命,以坚守致初心:傅华2018—2020年日记中的精神长跑 (一百六十二)时间:2025-07-25

前 言 今天,我们认识一位“当代活雷锋”——吉林好人傅华。 他10岁开始学雷锋,做好事,续写“雷锋日记”,一直坚持到今天,整整62年,好事做了数万件,日记写了约有436万字。 对此,中国雷锋报隆重推出塞北雪的文章,对傅华老师学雷锋的事迹进行专题系列报道,以飨读者。 塞北雪 翻开傅华老师2018至2020年的日记,字里行间跃动着一种穿越半个多世纪的赤诚。从“我向雷锋看齐,大家向我看齐”的铿锵誓言,到56年“道德长跑”的执着坚守;从对雷锋79岁诞辰的深切缅怀,到对“青春是用来奋斗的”的深刻体悟,这位“东北草原上的活雷锋”用朴实的笔触,记录下精神追求的延续与升华。这些收录于中国共产党员日记博物馆馆长、红色基因杰出传承者康殿英主编《千篇红色日记》(十人集)一书的文字,没有华丽辞藻,却如同一颗颗饱满的种子,在时光的滋养下生长出参天大树,让雷锋精神在新时代依然枝繁叶茂。

傅华老师在前郭三中作学雷锋事迹报告 浩宇摄 一、誓言如磐:在坚守中淬炼初心 “我向雷锋看齐,大家向我看齐。”2018年12月3日,傅华在日记中重提45年前的这句口号时,底气比当年更加充足。“一学一做就是整整55年”的实践,让这句誓言褪去了年少的青涩,沉淀为历经检验的承诺。在他看来,这种底气源于“真学、真信、真做”——对雷锋事迹深信不疑,对雷锋精神潜心学习,对利民好事踏实践行。 这种“真”,体现在他对“代价”的清醒认知上。“为了践诺,我付出了宝贵的青春和美好年华,付出了辛勤的汗水和心血。”55年间,他照顾五保户14年从未间断,为贫困生垫付学费不计其数,面对7万多元外债仍捐款近10万元支援灾区、帮助残疾人、帮扶孤儿、资助贫困学生。这些付出换来的“社会认可”,他被老百姓誉为“东北草原上的活雷锋”,实至名归。但他更珍视的是“人生无怨无悔”的内心笃定。

2012年4月29日傅华与同事、好友(左起:张春、刘丹琼)在一起 香怡摄 2019年12月18日,雷锋79岁诞辰这天,作为雷锋班“编外战士”的傅华,用“真学实做”纪念心中的道德榜样。他在日记中写道:“缅怀雷锋最好的方式,就是志愿服务社会,无私奉献人民。”这种将纪念化为行动的自觉,让他的坚守超越了形式化的崇拜,成为融入血脉的生活方式——就像他珍藏的雷锋像章背后的故事,虽未详述,却能从56年的坚持中读懂那份跨越时空的精神共鸣。 二、育人者的自觉:让雷锋精神扎根校园 “坚持用雷锋精神育人,是我的教育理念。”傅华41年的教学生涯,始终贯穿着这条清晰的主线。2019年3月7日,在毛主席“向雷锋同志学习”题词发表56周年之际,他在日记中恳切呼吁:“教育界同行们,都应该认认真真地读一读《雷锋日记》,走进雷锋的心灵世界。” 这种呼吁源于他深刻的育人体验。2016年回校讲座时,一位女孩拉着他的手说“我也要学雷锋”,这个瞬间让他明白:教师对雷锋精神的真诚信仰,会转化为学生眼中的光。他在日记中强调:“只有教师真正感受到雷锋精神的伟大,才能带领学生真学实做。”这种“先受教育再育人”的自觉,让他的课堂总是充满感染力——讲雷锋故事时会哽咽,谈奉献体会时眼含泪光,这种真情实感比任何说教都更有力量。

傅华老师和学生在一起 于彦伟摄 退休后的他,依然牵挂着校园里的传承。2020年8月4日,他在评论自己日记时写道:“做教师的人,心中有雷锋,才能让教育效果不可低估。”这句感悟凝结着41年的育人智慧——26年来他坚持带领学生到敬老院看望孤寡老人,总让孩子们亲手为老人做点什么;组织学雷锋活动后,会让学生记录“做好事的快乐”。这些“体验式教育”让孩子们懂得:雷锋精神不是课本上的文字,而是“帮人后心里暖暖的感觉”。 “喊破破子,不如做出样子。”傅华的育人之道,从来不是言传大于身教。他给学生讲自己55年学雷锋的人生经历,展示320万字的道德日记,用“我向雷锋看齐”的实际行动,让孩子们看到“原来好人是这样做的”。这种“用生命影响生命”的教育,正是他留给教育界最珍贵的财富。 三、青春的答案:在奋斗与奉献中绽放光彩 “青春是用来奋斗的;将来,青春是用来回忆的。”2020年2月27日,傅华重温习近平总书记的论述时,心中涌动着强烈的共鸣。他在日记中回望青年时代:“我选择了吃苦,也选择了奉献,现在回忆起来,精神很充实,心里很踏实。” “充实”,源于他对“吃苦”的独特理解——“吃苦是一种精神享受”。青年时,他从家乡新立屯到深井子镇中学冒雨步行9个小时、艰难行走90华里到校给学生讲课;中年时,在欠下7万元外债的情况下,仍拿出工资资助贫困生;老年时,学会用微信、微博、博客传播雷锋精神,只为让更多年轻人看见榜样的力量。这些在别人看来的“苦”,在他眼中却是“奋斗的幸福”。 这种“踏实”,来自“无私奉献是人生最高境界”的追求。他在日记中重申:“人生的意义在于奋斗,人生的价值在于奉献。”这种价值观的形成,始于青年时对雷锋“我要把有限的生命,投入到无限的为人民服务之中去”的认同,成于55年“做好事不求回报”的道德实践。正如他所说:“青年时代选择奉献,也就选择了高尚,老来回忆时才会无悔。” 他的青春答案,还体现在对“平凡与伟大”的辩证理解上。“雷锋是干一行、爱一行、干好一行的典范。”傅华在日记中特别强调这一点,因为他自己就是这句话的践行者——当教师就钻研育人方法,做志愿者就琢磨如何帮人更到位,退休后学新媒体就做到熟练运用。这种“在平凡岗位上做到极致”的追求,让他的青春没有虚度,正如习近平总书记所说:“只有为人民作出了奉献的青春,才会留下无悔的回忆。” 四、精神的接力:在传承中走向永恒 2018—2020年的傅华,已从职场走向退休生活,但他的精神长跑从未停歇。当大学同学张铁成称赞他“在学雷锋行列中堪称之最”时,他谦逊地说:“我做的还不够,余生会努力做得更好。”这种永不满足的追求,让他的精神世界始终保持生长的姿态。 他的传承,体现在对“群体力量”的重视上。2018年12月3日,重提“我向雷锋看齐,大家向我看齐”的口号时,他期待的是“这句口号能在全国叫响”。在他看来,学雷锋不该是孤军奋战,而应是“人人争当雷锋传人”的集体行动。因此,他积极联系雷锋辅导过的学生陈雅娟,向“当代雷锋”孙茂芳请教,把更多榜样的故事讲给青少年学生,就是希望“让雷锋精神成为一种社会风尚”。 这种传承,更体现在对青年的殷切期望中。他给学生讲习近平总书记的青春论述,用自己的经历证明“吃苦是福”;他在微博上与青年网友交流,告诉他们“雷锋当年也就二十出头,你们也能做到”。这种跨越代际的精神对话,让雷锋精神在年轻人中焕发新的活力。 傅华在日记中写道:“我的奋斗目标,是让雷锋精神传播到祖国各地。”从1963年到2020年,57年的坚守让他明白:精神的永恒不在于一个人的执着,而在于一代代人的接力。就像他珍藏的《七个孩子话雷锋》一书,就像他教过的学生如今继续学雷锋,这种“传帮带”的力量,才是雷锋精神最可靠的生命力。 结语:用一生作答的精神考卷 傅华2018—2020年的日记,像一份用一生作答的精神考卷。从“真学实做”的实践到“立德树人”的坚守,从“青春奋斗”的感悟到“精神传承”的自觉,他用行动证明:雷锋精神不是历史的标本,而是活在当下的力量;不是遥不可及的神话,而是每个人都能书写的人生选择。 在这个容易浮躁的时代,傅华的“精神长跑”给了我们深刻启示:坚守可以穿透岁月,平凡能够孕育伟大,奉献终将收获丰盈。正如他在55年总结时所说:“我这一生,就做了一件事——追循着雷锋的脚印走,虽然平凡,却很值。”

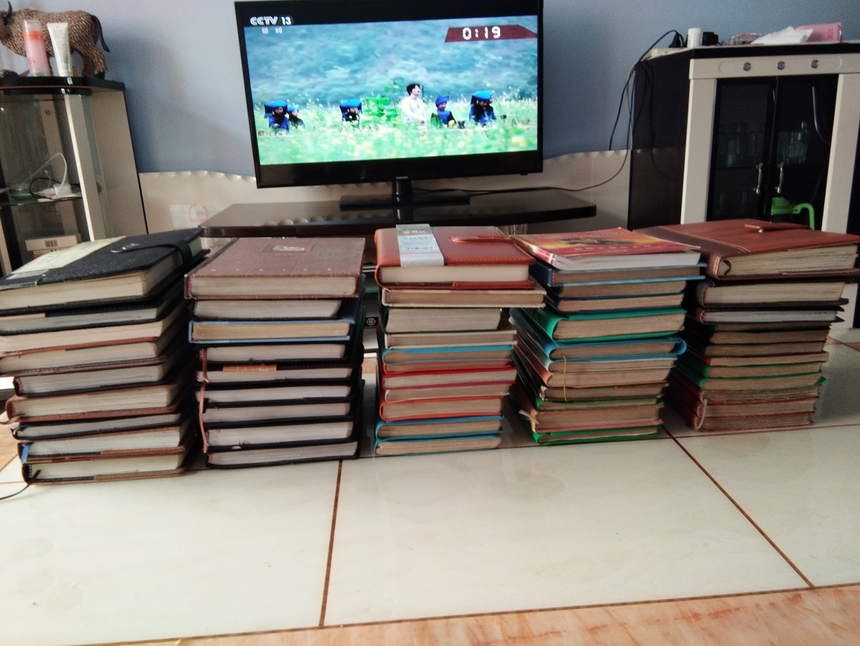

傅华老师续写的“雷锋日记” 冬冬摄 这份“值”,写在学生们“我也要学雷锋”的誓言里,刻在320万字日记的字里行间,映在“东北草原上的活雷锋”的口碑中。它告诉我们:当一个人把“做好事”变成生活习惯,把“无私奉献”当成人生追求,平凡的生命就能绽放出不朽的光彩。这,正是傅华日记留给我们最宝贵的精神财富。(待续) 编辑:蒋国辉 责编:程 进 值班:任安广

|