|

以日记为炬,以坚守为歌—傅华2021-2022年日记中的精神传承 (一百六十五)时间:2025-07-28

前 言 今天,我们认识一位“当代活雷锋”——吉林好人傅华。 他10岁开始学雷锋,做好事,续写“雷锋日记”,一直坚持到今天,整整62年,好事做了数万件,日记写了约有436万字。 对此,中国雷锋报隆重推出塞北雪的文章,对傅华老师学雷锋的事迹进行专题系列报道,以飨读者。 塞北雪 翻开傅华2021至2022年的日记,字里行间流淌着一种历经岁月淬炼的从容与坚定。从成为日记文化研究员的初心,到术后康复中对学习的执着;从与青年的精神对话,到对雷锋精神的毕生坚守,这位古稀老人用朴实的笔触,记录下生命年轮中深刻的精神印记。这些收录于中国共产党员日记博物馆馆长、红色基因杰出传承者康殿英主编《千篇红色日记》(十人集)一书的文字,没有惊天动地的豪言,却如同一束束微光,在平凡日子里闪耀着信仰的光芒,诠释着“坚守”两字的千钧重量。

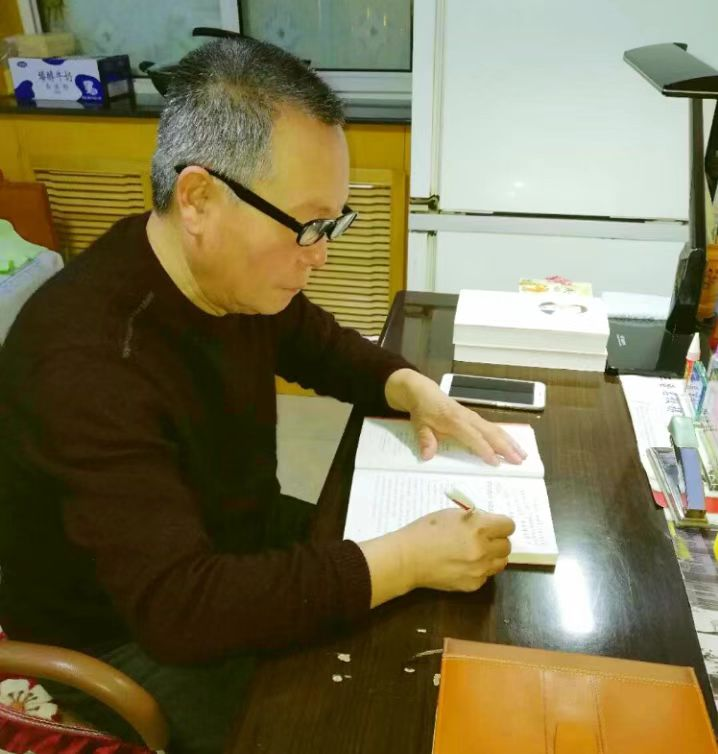

傅华老师在读书学习 冬冬摄 一、日记为镜:记录精神成长的足迹 “自己从1963年起开始学雷锋、写日记,至今已有58年,写完58本,约350万字。”2021年1月30日,傅华在日记中平静地记录下这个数字。对他而言,日记不是简单的生活流水账,而是"精神成长的年轮"——当被聘为中国共产党员日记博物馆日记文化研究员时,他郑重承诺:“要自觉地为中国共产党员日记博物馆做点什么,在精力允许的情况下努力写点文字,总结一下自己一生的道德实践,要弥补日记文化研究的空白。”

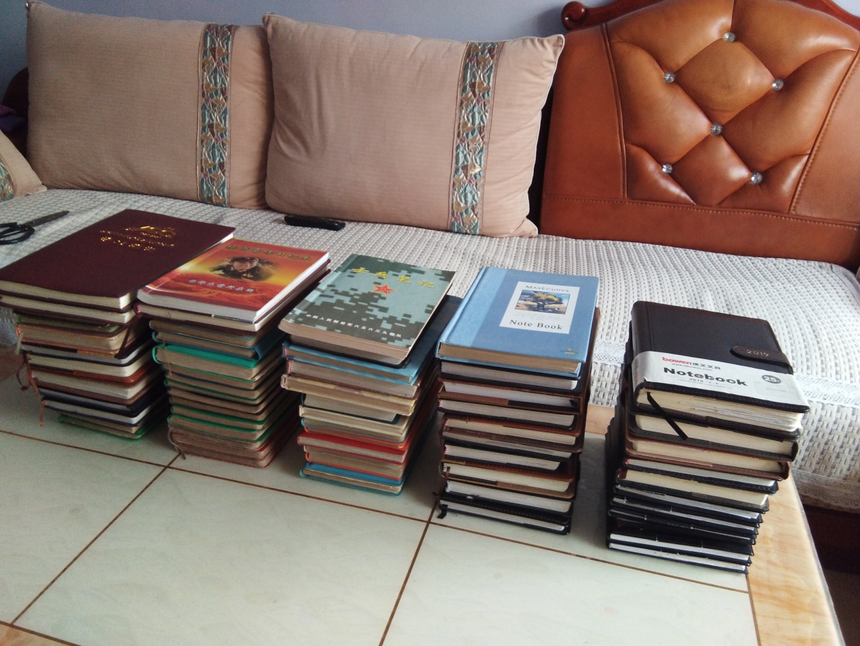

傅华老师续写的58本“雷锋日记” 冬冬摄 这种对日记的珍视,在2022年9月22日,达到新的高度。雷锋辅导过的学生张雅琴大姐赠送的日记本上,“传承雷锋精神,续写雷锋日记”的赠言,被他视为张雅琴大姐对自己的“深切厚望”。这本珍藏三年的日记,成为他的第64本《傅华道德修养日记》。他在日记中写道:“续写雷锋日记是我的毕生使命,要坚持写到生命的最后一息。” 从10岁写下第一则学雷锋日记,到70岁仍在续写,日记早已成为傅华的“精神伴侣”。350万字的篇幅里,有照顾五保户的日常,有对雷锋精神的感悟,有面对荣誉的自省,更有对信仰的坚守。这些文字,是他个人的精神史,更是一代人践行社会主义核心价值观的缩影。 二、学无止境:病痛中的生命热忱 “学习无止境。活到老,学到老。”2021年10月11日,术后193天的傅华在日记中写下这句话,字里透着不服老的劲头。彼时他正读《跟毛泽东学读书》,感慨到“若早读到这样的好书,能‘逼’着自己多读许多书”,如今“不算太晚”。

2021年4月心脏搭桥手术后第六天 冬冬摄 心脏搭桥手术后的康复期,他给自己定下严格的学习计划:“既要量力而行,又要保证每月进度”,盼着术后一年“能适当延长学习时间”。这种对知识的渴望,让他“心态回到50年前激情燃烧的岁月,感觉年轻了许多”。 这种热忱,源于他对“精神富足”的追求。即便术后身体虚弱,他仍坚持阅读《中国日记报》,研究日记文化;收到张雅琴大姐的赠言后,他连夜重读雷锋日记,写下3000字感悟。在他看来,“晚年精神生活充实,比什么都重要”。这种生命态度,让病痛中的岁月也闪耀着光芒。 三、榜样之镜:坚守中的双向照亮 “傅伯伯是当代极少把'难'字践行下来的典范,把道德融入骨血,把党性植根信念中。”2022年1月4日,傅华资助过的残疾青年王巍的微信留言,道出了傅华作为榜样的力量。面对这样的赞誉,傅华却谦逊回应:“我很平凡,只是做了该做的事,和雷锋比还差很远。”

身残志坚、生活中的强者王巍 宁布摄 这种“平凡中的伟大”,体现在他与青年的精神对话中。王巍称他“雷锋精神的忠诚践行者”,他则勉励对方“有信仰就有力量”;学生张洪臣将两枚二等功军功章相赠,他执意只收一枚“代为保存”。在他看来,榜样不是高高在上的神像,而是“互相照亮的星辰”——自己受雷锋、父亲影响,如今也成为照亮他人的微光。 这种双向照亮,让雷锋精神有了生生不息的活力。他教过的学生张迪达已成哈萨尔社区书记,仍热心于公益事业;王巍虽身有残疾,却坚持助残帮困,曾一次性给灾区捐款800多元。正如傅华所说:“传承不是单箭头,而是无数人接力的火炬。” 四、生命如歌:风雨中的坚守力量 2022年4月2日,傅华在日记中回忆心脏搭桥手术的经历:“女儿在手术室外静候八小时,老伴在松原度日如年。”这场生死考验,让他更懂得生命的意义——“没有去见马克思,是因为需要我做的事还没做完”。术后康复期间,他仍坚持“每月读书计划”,用毛泽东主席“活到老、学到老”的精神激励自己。 这种坚守,在雷锋精神的传承中愈发坚定。从1963年在校外辅导员引领下学雷峰,到2022年接过张雅琴大姐的“接力棒”,59年的践行让他明白:“雷锋精神不是历史标本,而是活在当下的精神力量。”他在日记中写道:“要做雷锋精神的种子,用行动书写新时代的雷锋故事。” 无论是350万字的日记,还是59年的坚守,傅华的故事告诉我们:伟大从来不是瞬间的爆发,而是岁月的沉淀;崇高从来不是遥不可及的神话,而是平凡中的执着。正如他在术后康复期写下的:“有雷锋钉子精神垫底,有毛泽东主席读书精神激励,我的晚年生活定会充实而有意义。” 这,就是一位普通老人用生命书写的精神之歌——以日记为炬,照亮来路;以坚守为歌,唱响初心。(待续) 编辑:蒋国辉 责编:程 进 值班:任安广

|