|

以善为灯,照亮生命航程:傅华微信中的精神传承与人生坚守 (一百九十二)时间:2025-08-25

前 言 今天,我们认识一位“当代活雷锋”——吉林好人傅华。 他10岁开始学雷锋,做好事,续写“雷锋日记”,一直坚持到今天,整整62年,好事做了数万件,日记写了约有436万字。 对此,中国雷锋报隆重推出塞北雪的文章,对傅华老师学雷锋的事迹进行专题系列报道,以飨读者。 塞北雪 傅华2017年7月的微信语录,如同一本厚重的精神札记,记录着一位老党员、老教师对人生与信仰的深刻体悟。从父亲言传身教的影响,到校外辅导员播下的雷锋种子;从对孔繁森、孙毅等英模的推崇,到对青少年教育的深切关怀,这些朴实的文字背后,是54年学雷锋历程中沉淀的生命智慧,展现出平凡人在坚守善与爱中抵达的精神高度。

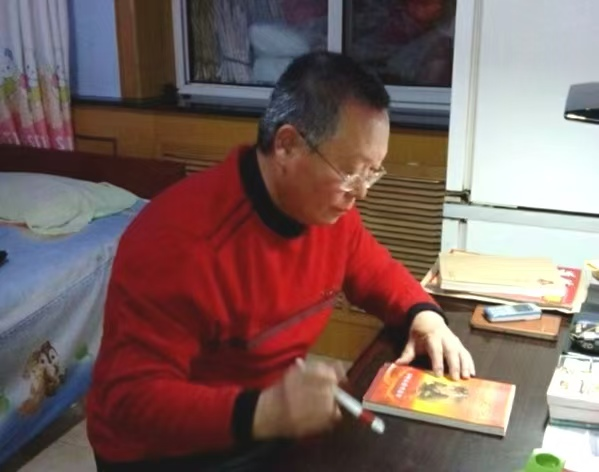

傅华在看雷锋团战士许雷赠送给的“雷锋日记本” 冬冬摄 一、精神根系:从家庭到时代的善念传承 傅华的善,有着清晰的精神根系。“家父傅景生积德行善一辈子,把扶贫帮困当作生活习惯”,父亲高尚的道德品质,为他奠定了“终生受益的人生底色”。这种来自家庭的最初滋养,让善念在他心中早早扎根——正如他所说,“从小就从父亲那里学会了做人做事”,这种耳濡目染的教育,比任何说教都更有力量。 1963年,校外辅导员——一位雷锋式的五好战士,为这颗种子浇上了时代的雨露。“给我讲雷锋故事,带领我步入全国学雷锋热潮”,从此,10岁的傅华踏上了一条长达54年的精神长征之路。父亲的“积德行善”与雷锋的“全心全意为人民服务”,在他身上实现了完美融合:前者是传统美德的朴素体现,后者是时代精神的升华,二者共同构筑了他“痴心不改”的精神基座。 这种传承不是简单的叠加,而是在实践中的深化。他照顾五保户时,既有父亲“扶贫帮困”的影子,也有雷锋“助人为乐”的自觉;他教育学生时,既传递着家庭赋予的“善良正直”,也践行着时代要求的“集体主义”。正如他所说:“中华民族传统美德在雷锋身上体现得特别充分”,而他自己,正是这种美德传承链条上的重要一环。 二、榜样星河:在追慕中涵养精神品格 傅华的精神世界里,始终闪耀着一群榜样的星光。雷锋的“平凡而伟大”,孔繁森的“人民公仆情怀”,孙毅将军的“无私奉献”,程思远的“耄耋赤子之心”,这些不同领域、不同时代的榜样,如星辰般照亮他的人生航程,让他在“崇德向善,见贤思齐”中不断提升精神境界。

伟大共产主义战士——雷锋 图片来自网络 雷锋是他心中最亮的星。“雷锋做的事,人人可学;雷锋的伟大,需特别努力才能做到”,这种辩证认知,让他的学习既有底气又有方向。54年来,他从“学着做到”的模仿,到“特别努力做到”的精进,最终抵达与雷锋精神“心心相印”的境界。他尤其看重雷锋的集体主义精神,41年教学生涯中始终不忘培育这种品质,因为他深知:个人的价值,终究要在集体与人民的需要中彰显。

1993年10月31日在北京傅华与老将军孙毅合影 白森涛摄 孔繁森、孙毅等英模,则让他看到了雷锋精神的时代延伸。他推崇孔繁森“焦裕禄式的好干部”风范,向学生反复讲述其事迹,只因这种“人民公仆情怀”是雷锋精神在干部群体中的生动体现;他敬重老雷锋孙毅将军“戎马一生仍无私奉献”的精神,给学生讲“胡子将军”的故事,让孩子们明白:英雄可以是战场上的勇士,也可以是生活中的善人。这些榜样共同构成了他的“精神坐标系”,让他在纷繁世相中始终能校准方向。 三、教育使命:用雷锋精神培育时代新人 “用雷锋精神育人、精心培育下一代是我的神圣天职。”作为41年教龄的老教师,傅华将教育视为传承雷锋精神的重要阵地,在三尺讲台间播撒着善与爱的种子。 他的教育注重“德才兼修”。面对学生早恋等成长问题,他不回避、不苛责,而是以“帮助青少年顺利度过青春期”为己任,用耐心引导代替简单禁止;他重视感恩教育,强调“孝是中华民族传统美德”,教导学生“学会感恩、孝顺父母、尊老爱老”,因为他知道:一个懂得感恩的人,才会真正懂得付出。这些教育看似与“学雷锋”无关,实则是培育雷锋精神的基础——只有先学会爱身边人,才能真正做到“全心全意为人民服务”。

傅华老师在给学生讲做人的人生道理 浩宇摄 他的教育讲究“知行合一”。给学生讲孙毅将军的事迹,不是为了复述历史,而是为了激发他们的奉献意识;讲孔繁森的故事,不是为了歌颂政绩,而是为了培育他们的公仆情怀。当学生们听得“反响强烈”,当他们从故事中汲取到精神力量,这种教育便有了超越课堂的意义。正如他所说:“用先进人物的事迹教育青少年,培养革命英雄主义精神是教师的责任”,这种责任,让他在退休后仍放不下对孩子们的教育。 四、坚守之乐:在奉献中体悟幸福真谛 “虽然历经磨难,但精神上却是愉快的,人生是幸福的。”傅华的这句话,道破了54年坚守的动力源泉。这种幸福,不是物质的富足,而是精神的充盈;不是外界的赞誉,而是内心的安宁,它源于“有信仰、有理想、有追求”的生命状态。 他的幸福观透着朴素的智慧:“好人、善举、事虽小,精神可贵;知恩、报恩、心灵美,人生境界。”在他看来,幸福不在惊天动地的壮举中,而在“善小而为”的坚持里——帮老人挑一次水,给学生讲一个雷锋故事,解决一对早恋学生的困惑,这些“微不足道的小事”串联起来,便构成了“有意义的人生”。这种幸福观,与雷锋“把有限的生命,投入到无限的为人民服务之中去”的追求一脉相承,是精神富足者才能体会的生命馈赠。 支撑这种幸福的,是清晰的责任担当。“宣传雷锋精神是历史责任,践行雷锋精神是人生义务”,这种自觉让他的坚守有了更广阔的意义。即便退休,他仍"意志越发坚定",只因明白:生命的长度有限,但精神的传承可以无限。正如他在日记中写的:“我或许成不了雷锋,但我可以成为传递雷锋精神的一根火柴,照亮身边的一小片天地。” 傅华7月的微信语录,没有华丽的辞藻,却字字透着生命的温度。从家庭传承的善念,到榜样引领的品格;从教育使命的担当,到坚守奉献的幸福。他用一生的实践告诉我们:雷锋精神不是遥不可及的信仰,而是可以融入日常的生活方式;不是少数人的专利,而是每个人都能抵达的精神境界。当善念成为习惯,当奉献成为自觉,平凡的生命便能如他这般,绽放出不平凡的光彩,照亮自己,也温暖他人。(待续) 编辑:蒋国辉 责编:程 进 值班:任安广

|