|

以德行立身,以信念导航——傅华微信中的精神修行与时代担当 (一百八十八)时间:2025-08-22

前 言 今天,我们认识一位“当代活雷锋”——吉林好人傅华。 他10岁开始学雷锋,做好事,续写“雷锋日记”,一直坚持到今天,整整62年,好事做了数万件,日记写了约有436万字。 对此,中国雷锋报隆重推出塞北雪的文章,对傅华老师学雷锋的事迹进行专题系列报道,以飨读者。 塞北雪 傅华2017年7月的微信语录,如同一部浓缩的精神修行手册,字里行间流淌着对道德建设的深刻思考与实践自觉。从对社会主义核心价值的践行,到“道德修养永远在路上”的清醒认知;“做人要如荷花般高洁”的品格追求,到对青少年道德教育的执着坚守,这些朴实的文字背后,是一位老党员以信念为灯、以德行开路的人生轨迹,展现出个体在时代洪流中锚定精神坐标的自觉担当。

1993年10月31日在北京傅华与孙毅将军(右二)、雷孟宣(右一)、曹松盛(左二) 白森涛摄。 一、品格的淬炼:做“出淤泥而不染”的践行者 “荷花出于污泥而不染,做人就要有荷花那样的品格。”傅华以荷花喻品格,道出了道德修养的精髓——在复杂世相中坚守本心,在利益诱惑前保持清醒。这种追求不是一时的道德冲动,而是“活到老、修养到老”的终身修行,正如他所言“道德修养没有止境,永远在路上”。 他将道德修养拆解为“内化于心”与“外化于行”的辩证统一。“良心是道德底线,良知是做人根本,美德是人生财富”,这就构成了他的道德坐标系:守住良心,才能在是非面前不迷失;保持良知,才能在选择时明方向;涵养美德,才能让生命绽放光彩。这种认知让他的践行有了清晰的路径——从“讲道德,从心做起”的内省,到“学雷锋,从点滴小事做起”的外化,每个环节都透着“真学实做”的扎实。 面对“人难做”的现实困境,他始终以“做大写的人”为目标。“做人要有道德,没有道德难以立足社会”,这句朴素的感悟,是他54年“道德长跑”的经验总结。无论是照顾五保户时的耐心,还是拒绝私利时的坚定,他都在用行动证明:高尚品格不是遥不可及的道德神话,而是在日常选择中不断淬炼的生命状态——就像荷花,唯有历经污泥的滋养与考验,方能绽放出不染的洁净。 二、信念的力量:以理想之“钙”支撑终身践行 “没有坚定的理想信念做支撑,践行雷锋精神就是一句空话。”傅华的这句话,点出了长期坚守的核心密码。在他看来,学雷锋不能仅凭一时感动,必须有“精神之钙”的滋养,否则“即使做了几件好事,也不能坚持一辈子”。这种信念,源于对党的理论的深刻认同,体现为“用先进理论武装头脑,用创新理论指导实践”的自觉。

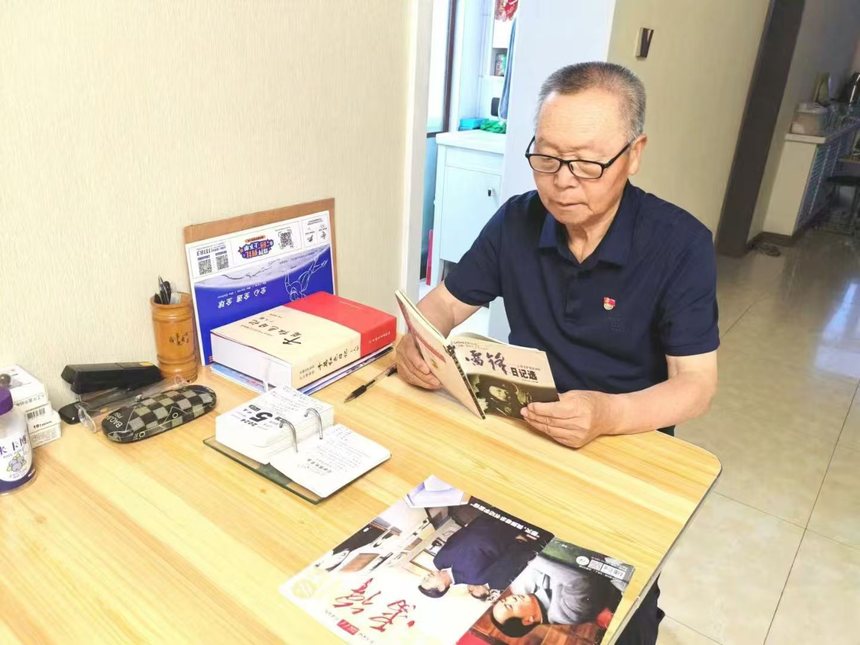

傅华老师在阅读《雷锋日记选》 文静摄 他的信念之路有着清晰的成长轨迹。从少先队时期“让红领巾光彩夺目”,到共青团时期“使团徽闪闪发光”,再到党员时期“使党旗更加鲜红”,三个关键节点的誓言,构成了他理想信念的成长年轮。这种成长不是抽象的口号,而是与时代同频共振的实践——学习十八大报告、领会习近平总书记关于理想信念的论述,这些行动让他的信念始终扎根于时代土壤,既有历史的厚度,又有现实的温度。 作为党员,他深知“理想信念教育刻不容缓”"。习近平总书记“缺钙会得软骨病”的论断,让他更加坚定了传播正能量的责任。“扬善抑恶,弘扬时代正气是我们的历史责任”,这种担当让他的践行超越了个人修养,具有了更广阔的时代意义。他推崇郭明义、庄仕华、孙茂芳、张子祥等榜样,正是因为他们用一生证明:理想信念不是虚无缥缈的幻影,而是能支撑人穿越风雨、抵达远方的精神灯塔。 三、传承的使命:让道德之树在代际间常青 “道德建设要从娃娃抓起。”傅华40年的教学生涯,始终围绕这一核心使命。他探索青少年道德教育新路,写下30多篇德育论文,坚持“用正确思想引导学生,培养孩子们‘三观’”,这些努力源于一个深刻的认知:道德的传承,是文明延续的根基;青少年的“三观”,决定着社会的未来走向。

傅华老师在给学生讲雷锋故事 浩宇摄 他的教育理念注重“知行合一”。“讲文明,从我做起;学雷锋,从点滴小事做起”,这种“小切口”的教育方法,避免了道德说教的空洞。带领学生修“雷锋桥”,不是为了完成任务,而是让他们体会“方便他人”的快乐;讲雷锋故事,不是为了应付检查,而是让他们明白“奉献”的价值。在他看来,最好的道德教育,是让孩子们在实践中“明是非、辩美丑、知荣辱”,将外在要求内化为生命自觉。 作为教师与党员的双重身份,让他的传承使命有了更丰富的内涵。“带头践行社会主义核心价值观,用实际言行影响人们”,这种“言传身教”的担当,让他的教育超越了课堂的边界。学生们长大后有的成为党政领导干部、人民教师,有的成为公益志愿者,这些“种子”的成长,正是他“传承使命”的最好见证——道德之树的常青,从来不是一人之功,而是需要代际接力的培育与守护。 四、时代的担当:在扬善抑恶中守护精神家园 “继承传统美德,倡导时代新风,传播正能量,这是伟大时代的主旋律。”傅华的这句话,展现出他对时代使命的深刻把握。在他看来,个人的道德修行与社会的道德建设密不可分,每个公民都有责任“决不允许假恶丑泛滥成灾”,这种担当,体现为“践行雷锋精神,弘扬时代正气”的具体行动。 他的担当有着清晰的实践路径:一方面“坚持做好事,给人们做出表率”,另一方面“大力宣传雷锋精神和先进人物”。这种“做”与“传”的结合,让他成为连接个体与社会的精神纽带。修筑“雷锋桥”时,他不仅带领学生解决现实困难,更在乡亲们心中播下了“互助”的种子;宣传郭明义、庄仕华、孙茂芳、张子祥等事迹时,他不仅讲述故事,更引导人们思考“如何在自己的岗位上践行先进人物的奉献精神”。 这种担当,最终落脚于“做德才兼备、大有作为的人”的自我要求。65岁的他仍誓言“通过一生不懈奋斗,实现人生最大价值”,这种“老当益壮”的激情,源于对“大有作为”的深刻理解——在傅华眼中,“大有作为”未必是惊天动地的伟业,更可以是在平凡岗位上坚守初心、温暖他人的持续努力,就像一束光,即使微弱,也能照亮身边的角落。 傅华7月的微信语录,没有华丽的辞藻,却字字透着实践的温度与思想的深度。从品格淬炼到信念坚守,从道德传承到时代担当,他用一生的实践告诉我们:道德不是孤芳自赏的修行,而是融入生活的自觉;信念不是虚无缥缈的口号,而是支撑行动的根基;传承不是单向的给予,而是代际间的精神对话。当更多人以这样的自觉行走于世,我们的社会必将如荷花般洁净,如星辰般明亮。(待续) 编辑:蒋国辉 责编:程 进 值班:任安广

|