|

记忆中的安东卫年集时间:2025-01-19

中国雷锋报日照讯(王志坚) "小孩小孩不用馋,过了腊八就是年。"这首歌谣流传很广,腊八节过后,年味渐渐浓厚起来。

在我十二、三岁的时候,是没有过腊八节之说的,真正忙年是从腊月十六开始。这一天是法定大扫除日,生产队放假一天,各家各户都清扫自家的房屋。特别是厨房,烟熏火燎的一年了,墙壁都变为黑色。用扫帚扫过之后,去挖一种没有沙子的黄土,用水调和成泥浆状,用苕帚涂刷在墙上,晾干之后厨房焕然一新。客厅和卧室的桌椅板凳及柜子、箱子也要抬到院外用水清洗干净。所有室内的犄角旮旯都要打扫彻底,家具经重新布置后,所有房间立时敞亮了许多,便有了过年的感觉。

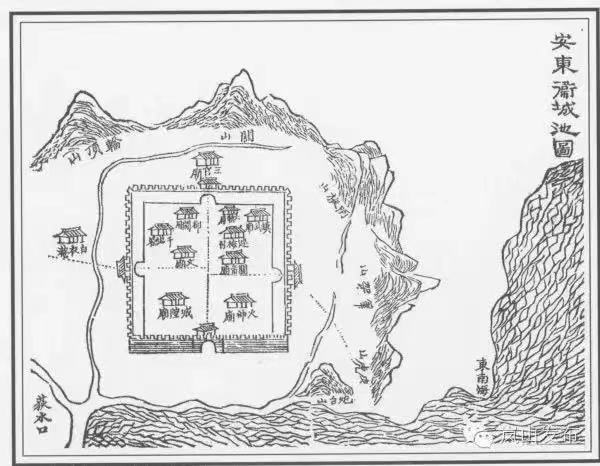

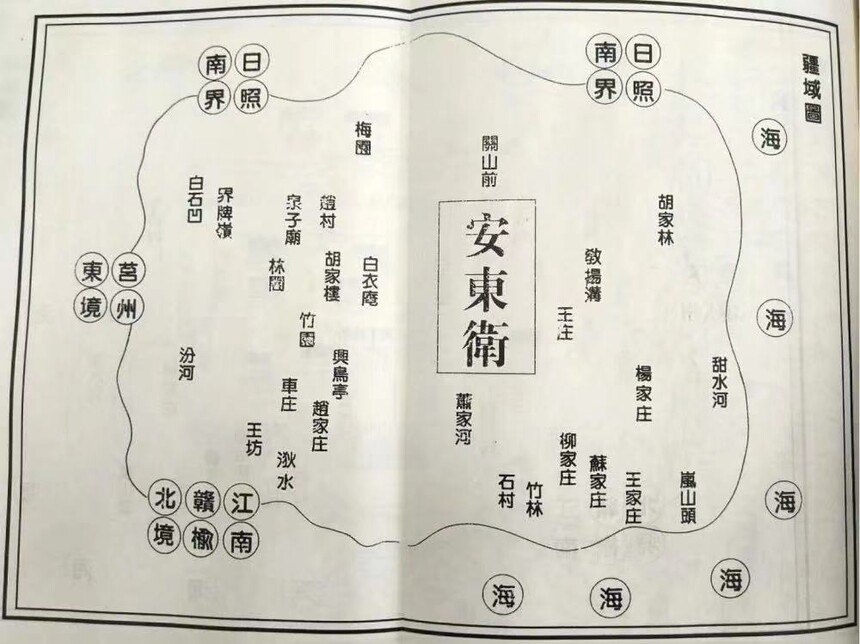

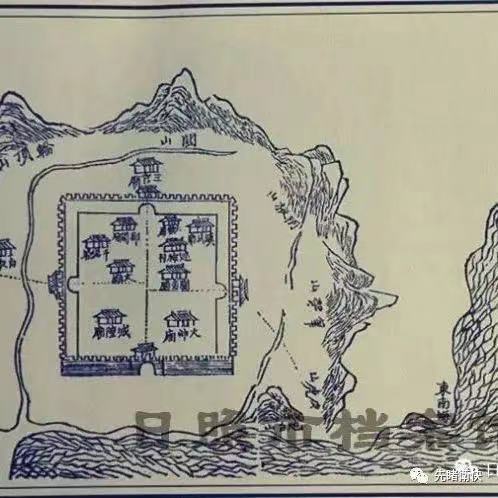

过年是腊月二十三开始,这一天不仅仅是过小年,更是我期待已久的安东卫大集。头一天上午,我就将菜窖里的大白菜挖出了,扫净泥土,除掉腐烂的叶子,凉晒后父亲用稻草绳一一捆好。二十三早晨早吃早饭,将二十几棵大白菜装车,父子二人一推一拉直奔安东卫大集卖白菜。大集设在安东卫镇中心的十字大街上,从西街口到东街口至少四里长,一眼望去,整条街都是人,乌泱乌泱的人声鼎沸。菜市设在东街,要想推着白菜从西街到东街的菜市场,根本不可能过得去,只能从小巷迂回穿过。落车之后父亲打听了白菜的价格,品相好的三分钱一斤,稍次点的二分五左右。父亲第一单卖了四棵白菜,收入一块五毛多钱,我要了一块钱就去鞭炮市场。鞭炮市场设在西门外一条干涸的河床上,南边是卖猪、牛、羊和家禽的,北边才是卖鞭炮的。看上去有二十多个商家,他们为了招揽顾客,竞相燃放鞭炮以示广告。“快来看!快来看!这里点上炮竹了!"就听见”噼噼啪啪!噼噼啪啪!"声音干脆利落。顾客们一拥而上争相购买。东边的商家也高声喊道”看这里!看这里!拖鞭点上了!”声音"砰!砰!砰!"间隔三秒有节奏,低沉有力。一些顾客围拢上来询问价格准备购买。北边的商家着急了,大声喊道"快来听!快来听!二踢脚响起来了!"左手拿二踢脚,右手用香烟点燃引信,只听见”砰!"三秒钟升到半空中”啪!"声音清脆响亮!我拿着父亲给的一块钱,东瞧瞧,西看看,反复掂量,去了父亲让买的鞭炮之外,必须省出一毛钱来买二十个摔炮供自己玩。

父亲卖完菜之后在集市上购买了过小年用的一应物品。那时不叫过小年,通俗的说法叫辞灶。灶王爷是玉皇大帝御封的"九天东厨司命灶王府君”,派他到人间作督善之神,特命全权管理人间灶火。这一天他要去天宫向玉皇大帝述职,全家为他送行。饭菜准备就绪,父亲请出灶王爷画像,贴在锅门口旁的墙壁上,供桌摆放在灶王像前,将香炉、酒水和供果依次放置在供桌上。然后上香,发纸,祭奠,祈祷灶王爷“上天言好事,下界保平安。”父亲态度虔诚,动作沉稳,富有仪式感。之后我去室外燃放鞭炮,标志着灶王爷已经升天。接下来我们可以开饭了,那是久违了的白米饭加大白菜猪肉炖粉条,吃下两碗,味蕾得到极大的满足。

距汾水一河之隔的江苏赣榆,他们是二十四辞灶。据说他们的祖先,二十三赶安东卫大集时,遇到几个多年不见的老朋友,老友相见,把酒言欢,一时高兴把酒喝高了,当他赶回家时已经是后半夜了,所以他们只能是二十四辞灶了。

自从大哥参军后,家里的春节消费水平有明显的提高。每到春节前大哥总能向家里寄二十元钱,十元钱那是大额钞票,美称”大团结",是平时不多见的。过年期间有二十元的援助置办年货那是相当肥实的。春节期间的吃喝用度比一般家庭好一些。

除夕是春节期间的重要时间节点,承载着辞去旧的岁月,迎接新生活的愿景。关于除夕守岁的印象很多,分布在各个年龄段。记得三年自然灾害期间的一个春节,家里所存面粉不足以供全家吃顿饺子,母亲准备了两种,一种是地瓜干面包的蒸包,萝卜馅内放有少许猪肉,另一种是白面饺子,萝卜馅内放点猪大油。两种供我们选择,谁愿意吃黑面的?不过年很难吃到白面饺子。今年的除夕,母亲准备了足够的面粉,馅内肉也多些。另外准备了十枚面值五分的硬币,清洗干净后分别包入十个元宝(饺子)中,图个好彩头,谁吃到的硬币多谁的运气更好。最令人兴奋的是父亲给我们压岁钱,事先换好崭新的一角和两角的纸币,每人两角,都愿意要一角的两张,图个厚实。这两毛钱连同元宝里的硬币归我们自己支配,买什么都可以。 大年初一凌晨四点左右,父亲在院中上香发纸,祈求上苍在新的一年里风调雨顺,全家幸福安康。燃放二百头的鞭炮,新的一年开启了。吃点炒米之后,就外出拜年了。要拜年的门很多,我爷爷亲哥仨,父亲堂兄弟九人。爷爷们在世的时候要跪拜在他们面前磕三个响头。我们叔兄弟六、七人组团进行团拜,每到一个叔叔家都让揣三个元宝酒,象我这样滴酒不沾的,闻酒味也就闻醉了。

“大年初一满街走"指的就是外出拜年的人群,仨一块五一群的团拜。下午可以与同伴们尽情的玩耍,过年嘛,玩得文雅些,不至于把新衣服弄脏。玩得尽兴时,掏出一个摔鞭冷不丁一摔“啪!"得一声,把他们吓一跳。

从初二开始,村里时不时的有演出,主要外村来的高跷队,秧歌队,龙狮队和汗船队等,在大街上边走边演,观众们也是边走边看。初二晚间,是汾水村剧组演出。在村中心的小广场上扎一戏台,两盏气灯把戏台照得铮亮铮亮,全村出动,戏台周围人潮涌动,熙熙攘攘。卖各种小吃的叫卖声不绝于耳。七点左右一阵锣鼓喧天,琴声相闻,演出开始了,剧目是山东吕剧《王汉喜借年》。戏台周围立时鸦雀无声,只等好戏开场。站在最后排的看不见,只能踩着高板凳才能看见。从初三晚上开始,是周围村的剧组来汾水表演,曲目仍是小吕剧《李二嫂改嫁》或《小姑贤》等。尽管演出水平良莠不齐,但在那连收音机都没有的年代,这已经是很难得的文化盛宴了。

不知不觉来到正月初七,是我们岚山一带接灶的日子。灶王爷去天宫述职完成,今天从天而降,主持工作,全家把他迎接回家。初七清晨,照样是摆供品上香发纸,燃放鞭炮以示欢迎。日照城这边是正月初六晚间接灶,我想大概率是灶王爷们在日照城集体降下,城周围的就近进村入户主持工作了。岚山那边的向南还有八十里路,晚上没有公交车,步行正好需要一整夜的时间,所以岚山一带只能是初七早晨接灶了。

中华民族的春节已经成功申遗,有近二十个国家把中国春节定为法定假日。承载着几千年文化内涵和历史底蕴的春节得到了世界人民的公认。春节是深深地烙在中国人的骨子里和融化在血液里的中国元素。 编辑:蒋国辉 审核:王凤军 责编:陈有龙 值班:任安广 声明:非经本报同意,本网站文章不得转载,如需转载,须注明来源于时代雷锋网。

|