|

以行动证初心:傅华微信中的坚守哲学与教育情怀 (一百九十四)时间:2025-08-29

前 言 今天,我们认识一位“当代活雷锋”——吉林好人傅华。 他10岁开始学雷锋,做好事,续写“雷锋日记”,一直坚持到今天,整整62年,好事做了数万件,日记写了约有436万字。 对此,中国雷锋报隆重推出塞北雪的文章,对傅华老师学雷锋的事迹进行专题系列报道,以飨读者。 塞北雪 傅华2017年8月的微信语录,如同一面棱镜,折射出一位老教育工作者、老党员对生命价值的深刻洞察。从“我奉献,我幸福”的人生感悟,到“坚持一辈子做好事”的行动誓言;从对雷锋精神“永不过时”的笃定,到对教育“以爱为基”的深刻理解,这些朴实的文字背后,是54年学雷锋历程沉淀的生命智慧,展现出平凡人在坚守中抵达的精神高度。

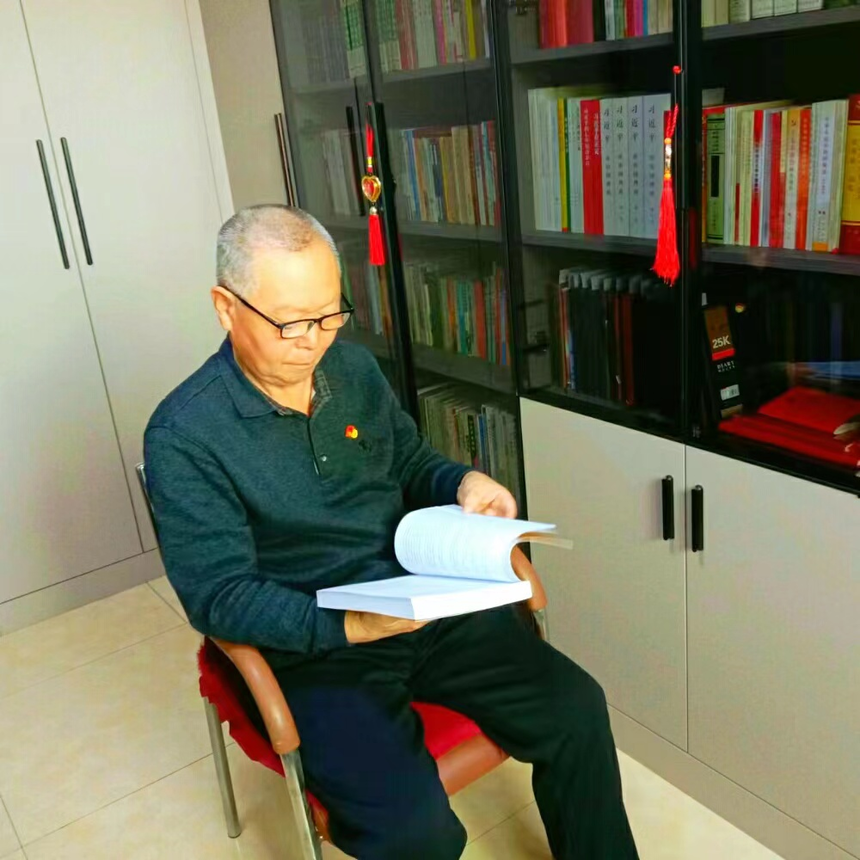

傅华老师在书房读书 文静摄 一、行动的信仰:在坚持中破解平凡与伟大 “传承雷锋精神,关键是行动。”傅华的这句话,道破了精神践行的核心。在他看来,雷锋的伟大不在于“做了别人做不到的事”,而在于“在平凡中成就伟大的钢铁意志”——这种意志,体现在“坚持一辈子做好事”的执着中,是破解平凡与伟大辩证法的钥匙。 54年坚守,让他对“坚持”有了刻骨铭心的体悟。他深知“一件事值得去做,就值得做到底”,这种信念支撑他走过“历经磨难”的岁月,让学雷锋从少年时的热情变成青年时的习惯再到老年时的坚持不懈。当别人问他“为什么能坚持”,他的答案朴实却有力:“我追求,我充实;我奋斗,我快乐;我奉献,我幸福。”这种从行动中生长出的幸福感,比任何外在的赞誉都更能抵御岁月的消磨。 他视名利如粪土,却对“做好事”有着近乎执拗的坚持。在他看来,“践行雷锋精神并不难,就是凭良心做事,凭爱心助人”,难的是一辈子保持这份良心与爱心。雷锋“心灵最美、人最可爱”,正因他将这种简单的坚持做到了极致。傅华自己“愿把有限的生命投入到践行雷锋精神中”,实则是对这种坚持的自觉传承——他明白,伟大从来不是瞬间的爆发,而是岁月的淬炼;不是惊天动地的壮举,而是细水长流的坚守。 二、党员的担当:以正气引领世道人心 “做一个让党绝对放心、让人民特别满意的优秀共产党人。”傅华的这句誓言,透着党员的责任与担当。在他看来,党员的先进性不仅在于身份的特殊,更在于“带头做道德楷模”的行动自觉,这种自觉是净化党风、政风、社会风气的关键。

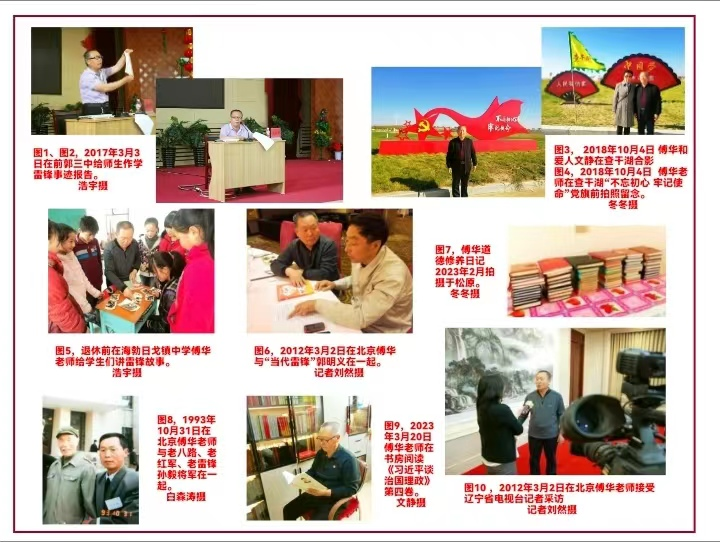

傅华老师图片 郎国利制作 他推崇邱霈恩教授“领导者应带头做道德楷模”的观点,深知“号召别人做到的,自己要首先做到”的示范力量。作为党员,他“坚定践行社会主义核心价值观,与时俱进学雷锋树新风”;作为教育者,他“钟爱党的教育事业,热爱学生,敬业爱岗”。这种“说不如做”的担当,让他的话语有了沉甸甸的分量——当他要求学生学雷锋时,自己早已用54年的善举作出了表率;当他呼吁“弘扬时代正气”时,自己就是“正气”最生动的注脚。 他强调“人应该有同情心、正义感、责任感”,这“三感”恰是党员品格的核心。从中年时承诺“使党旗更鲜红”,到老年时坚持“理直气壮弘扬正气”,他的行动始终围绕这“三感”展开:帮助五保户体现的是同情心,抵制形式主义彰显的是正义感,数十年传播雷锋精神坚守的是责任感。这些品质汇聚起来,便是“全心全意为人民服务”的生动实践。 三、教育的真谛:以爱与示范培育未来 “没有爱,就没有教育。”傅华的这句话,凝结着41年教学生涯的精髓。在他看来,教育的本质不是知识的灌输,而是灵魂的滋养;不是言语的说教,而是行动的示范,这种认知让他的教育理念始终扎根于“爱”与“做”的土壤。

傅华老师在查干湖留影 冬冬摄 他深谙“身教重于言教”的道理。“喊破嗓子,不如做出样子”,这是他教育实践的法宝。给学生讲雷锋故事时,他会结合自己照顾老人的经历;教导学生“奉献”时,他会提起修筑“雷锋桥”的往事。这些亲身实践的故事,比任何课本都更能震撼心灵。当学生们从他身上看到“学雷锋”不是空洞的口号,而是具体的生活实践,教育便有了直抵人心的力量。 他将教育视为事业而非职业,这种定位决定了他的教育态度。“当作事业来做,就会把教书育人当作神圣职责,总有做不完的工作”;反之,则会“应付了事,无所作为”。41年来,他“做了许多早恋学生的思想工作”,重视“感恩教育”,培育学生的集体主义精神,这些看似与“教学成绩”无关的事,在他眼中都是“培育中华民族伟大复兴根基”的重要环节。因为他明白,教育的终极目标不是培养高分的学生,而是培养有爱心、有担当、有道德的人。 这种教育理念与雷锋精神一脉相承。雷锋“对集体的认识十分深刻”,傅华便在教学中强化集体主义教育;雷锋“乐于助人”,傅华便用自己的善举示范给学生看。他“用雷锋精神育人”,实则是将最朴素的美德融入教育的日常,让学生在耳濡目染中明白:什么是对的,什么是值得坚守的。 傅华8月的微信语录,没有华丽的辞藻,却字字透着实践的温度。从行动的坚守到党员的担当,从教育的真谛到生命的感悟,他用一生的实践告诉我们:雷锋精神的生命力,在于每个普通人“知行合一”的自觉;教育的力量,在于每个教育者“以爱育爱”的真诚;党员的价值,在于“以行动证初心”的担当。当这些品质汇聚起来,便能如他所言,让雷锋精神“永放光芒”,让教育真正成为“中华民族伟大复兴”的基石。(待续) 编辑:蒋国辉 责编:程 进 值班:任安广

|