|

平凡中的精神丰碑:从宋源视角看傅华的雷锋精神践行 (一百九十五)时间:2025-08-29

前 言 今天,我们认识一位“当代活雷锋”——吉林好人傅华。 他10岁开始学雷锋,做好事,续写“雷锋日记”,一直坚持到今天,整整62年,好事做了数万件,日记写了约有436万字。 对此,中国雷锋报隆重推出塞北雪的文章,对傅华老师学雷锋的事迹进行专题系列报道,以飨读者。 塞北雪 新浪网友吉林宋源2018至2019年的微博,如同一组聚焦“东北草原上的活雷锋”傅华的特写镜头,从续写雷锋日记的坚守,到数万件好事的践行;从中国教育界“活雷锋”的赞誉,到中国“傅华现象”的深刻命题,这些饱含敬意的文字,不仅勾勒出一位平凡乡村教师的非凡人生,更揭示出雷锋精神在当代的生动传承——当坚守成为习惯,当奉献融入生命,普通人也能铸就震撼人心的精神丰碑。

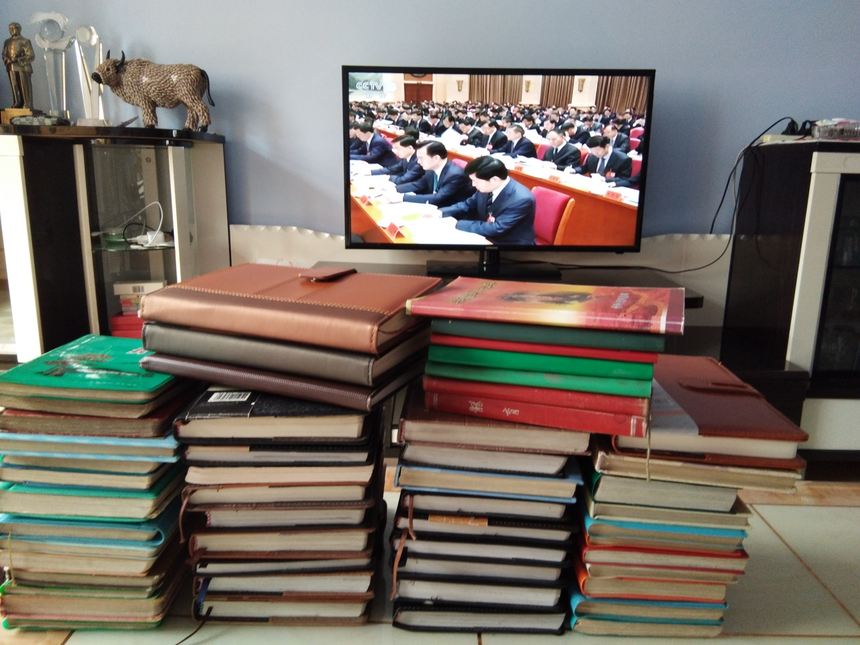

2015年6月11日前郭县“德润前郭 好人标兵”发布会,会上傅华(前排左二)作为“前郭好人标兵”受到表彰 佚名摄 一、日记里的“道德长跑”:跨越半世纪的坚守 “续写雷锋日记56年,330万字,这是一笔宝贵的精神财富。”宋源的这句评价,点出了傅华最动人的坚持。在信息碎片化的时代,能以56年光阴完成这样一场“道德长跑”,本身就是对雷锋精神最生动的诠释——日记里记录的或许是“帮张婶挑水”、“雨夜送学生回校”等平凡善举,但串联起来,便是一部用生命书写的雷锋精神实践史。 这些日记的价值,在于其“真实性”与“持续性”。不同于刻意雕琢的道德宣言,傅华的日记是生活的自然流露:今天救助了轻生的学生,明天给贫困家庭孩子送了一件羽绒服,这些带着生活温度的文字,让雷锋精神从历史符号变成可感可知的日常。因此宋源断言傅华精神“必将影响几代人”,正是因为这种真实的坚守最具感染力——当青少年读到这些日记,会明白雷锋不是遥不可及的神话,而是可以效仿的榜样;做好事不是一时的表演,而是一生的修行。

傅华老师“雷锋日记” 冬冬摄 更难得的是,这场“道德长跑”始终与行动同步。宋源强调傅华“说得漂亮,做得更漂亮”,56年里,他救过4条人命,挽救21名轻生者,动员91名辍学学生返校重读,这些数字背后,是日记里的誓言落地生根的见证。日记与行动的相互映照,让傅华的坚守有了“知行合一”的厚度,也让330万字的文字有了沉甸甸的分量。 二、行动中的雷锋底色:从个人善举到群体示范 “他是活着的‘雷锋’,把好事做到了极致。”宋源的这句评价,道出了傅华践行雷锋精神的精髓。在他看来,傅华与“当代雷锋”郭明义一样,都用行动证明:雷锋精神从未过时,它可以在鞍钢的矿山里闪光,也能在东北草原的乡村中绽放。 傅华的行动,兼具“广度”与“深度”。从扶危济困捐款10万多元,到解决近千例青少年疑难问题;从照顾五保户的日常,到修筑“雷锋桥”的善举,他的好事覆盖了生活的方方面面。这种广度,让雷锋精神有了丰富的实践形态——不仅是“助人为乐”,更是“爱岗敬业”、“爱生如子”、“见义勇为”、“孝老爱亲”等多重美德的融合。而救下4条人命、挽救21名轻生者的“深度”,则展现出他在关键时刻的担当,让“全心全意为人民服务”有了震撼人心的力量。 作为乡村教师和共产党员,傅华的行动更具示范意义。宋源感慨“若党员干部、教师都像他这样该多好”,因为他的坚守恰恰回应了社会对“榜样”的期待:党员的先进性,不在于口号多响亮,而在于是否像他那样“不图名利,全心全意为人民服务”;教师的示范性,不在于说教多深刻,而在于是否像他那样“用雷锋精神育人40年”。这种“润物无声”的影响,比任何宣传都更能净化风气。 三、“傅华现象”里的精神密码:傅华精神的时代意义 “这就是中国的‘傅华现象’,值得全社会关注。”宋源的这句提炼,将傅华的个人实践提升到了时代精神的高度。在价值多元的今天,“傅华现象”的珍贵之处,在于其提供了一种抵御浮躁的生活方式——无论世风如何变化,他始终“初心不改,信仰不动摇”,这种笃定本身就是一种精神力量。

傅华老师在前郭县额如乡中心小学做学雷锋事迹报告 王平摄 “傅华精神”的核心,是“真学实做”的纯粹性。他做了56年好事,却“从不计较个人得失”;获得“吉林好人”、“松原市道德模范”等荣誉,却始终保持“少说多做”的低调。这种不掺功利的坚守,戳破了“做好事图回报”的偏见,证明“无私奉献”不是道德绑架,而是能带来内心安宁的生活选择。宋源“打心眼里敬佩”,正是因为这种纯粹性在当下尤为稀缺,却也最为珍贵。 更深远的是,“傅华现象”为雷锋精神的传承提供了可行路径。他不是英雄伟人,只是普通乡村教师,却用一生证明:平凡人也能成就伟大。这种“平凡中的伟大”最具感召力——它告诉人们,学雷锋不需要惊天动地的能力,只需要“坚持做好事”的勇气;传承雷锋精神不需要豪言壮语,只需要“真学实做”的自觉。当更多人从傅华的故事中获得启发,雷锋精神便能真正融入社会肌理,成为文明进步的内生动力。 宋源的微博评价,最终指向一个朴素的真理:雷锋精神的生命力,在于一代又一代人的践行。傅华用56年的坚守告诉我们,伟大不必惊天动地,平凡中的坚持自有力量;善举无需刻意张扬,日常里的践行自会发光。当“傅华现象”被更多人看见、被更多人效仿,雷锋精神便会如宋源所期待的那样,跨越时代,照亮人心,成为滋养民族精神的永恒养分。(待续) 编辑:蒋国辉 责编:程 进 值班:任安广

|