|

翟元斌‖城市文脉的当代艺术转译 ——田奎玉雕塑作品《致敬新时代雷锋》创作理念探析时间:2025-06-07

翟元斌

当青铜史诗与城市文脉相遇,田奎玉教授以9米高的《致敬新时代雷锋》雕塑,在新疆伊宁的城市肌理中镌刻出时代的精神坐标。这件突破传统纪念碑美学的作品,通过精密的视觉转译系统,构建起历史记忆、文化基因与精神传承的三维对话空间。

部分设计图 一、青铜躯体的史诗叙事 雕塑选用铸青铜材质,这种材料自带的历史厚重感与新时代雷锋人物形象的永恒性形成互文。铜锈的氧化过程恰似时间流逝,暗喻着历史记忆的沉淀,演绎着"有限与无限"的哲学命题。人物昂首阔步的姿态与前倾的动态平衡,在物理学上构成不稳定却充满张力的瞬间,在重力与动势的极限处凝固出"奔赴与使命"的戏剧性瞬间——这既是对雷锋形象的时代性重塑,更是对生命姿态的诗意礼赞。既是对现实世界中人物动态的真实捕捉,更是对历史人物在时代洪流中砥砺前行的诗意写照。创作者巧妙运用极少主义手法,通过几何形体的切割重组,在写实与抽象之间开辟出精神象征的通道。

田奎玉教授在工作室创作

田奎玉教授创作中 二、形态服饰符号的文化转译 形态服饰设计呈现精妙的视觉辩证法:现代极简剪裁的廓形中,解构重生的构成军装元素恰是巍峨的高山,展现历史精神的现代延续。左胸处的抽象纹饰在特定角度显现为天山雪峰剪影,既暗合伊宁地域文化基因,其流动线条又与底座铭文形成视觉韵律的共鸣。这种"在地性转译"策略,使历史符号在当代语境中获得新精神境界之升升华。

雕塑落成揭幕仪式现场 伊宁市第十九中学合唱团,演唱原创歌曲《雷锋的微笑 伊宁的模样》。二排右一为作曲莫剑老师 三、底座铭文的场域激活 柱状底座的横向铭文与纵向人物动态,构成时空坐标系的立体对话。黑体文字的"历史纵深感"不仅记录着雷锋精神的赓续轨迹,更通过文字密度与排列节奏的变化,在物理空间营造出"时间晶体"般的感知体验。这种空间叙事策略,使观者在凝视雕塑时,不仅看到历史人物的瞬间定格,更能通过铭文延展想象,构建起完整的叙事场域。 在解读田奎玉教授雕塑作品的艺术意象时,深切感悟底座铭文所镌刻的雷锋精神的时代诠释,这段铭文不仅是对雕塑意象的文本补充,更是对作品精神内核的诗意延展。

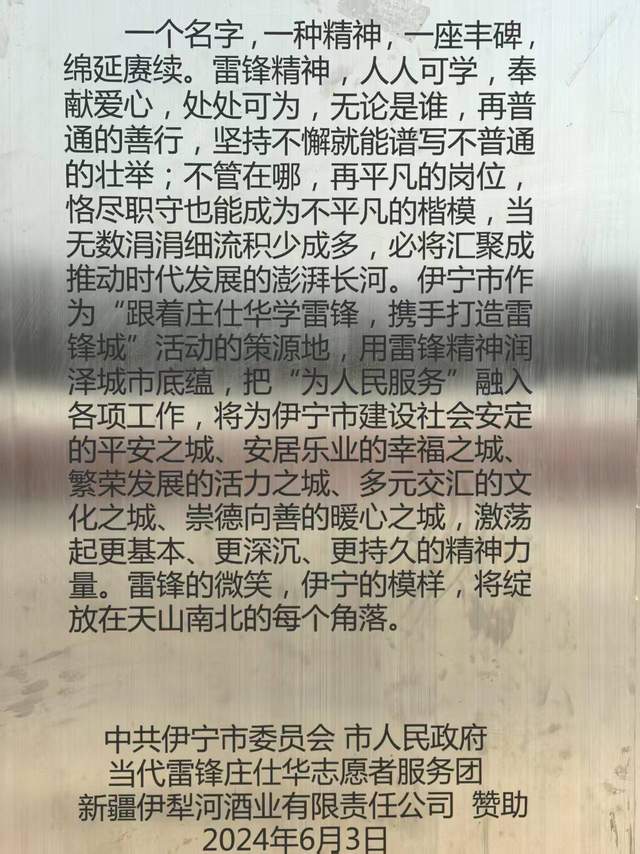

雕塑铭文为: "一个名字,一种精神,一座丰碑,绵延赓续。雷锋精神,人人可学,奉献爱心,处处可为,无论是谁,再普通的善行,坚持不懈就能谱写不普通的壮举;不管在哪,再平凡的岗位,恪尽职守也能成为不平凡的楷模,当无数涓涓细流积少成多,必将汇聚成推动时代发展的澎湃长河。伊宁市作为‘跟着庄仕华学雷锋,携手打造雷锋城’活动的策源地,用雷锋精神润泽城市底蕴,把‘为人民服务’融入各项工作,将为伊宁市建设社会安定的平安之城、安居乐业的幸福之城、繁荣发展的活力之城、多元交汇的文化之城、崇德向善的暖心之城,激荡起更基本、更深沉、更持久的精神力量。雷锋的微笑,伊宁的模样,将绽放在天山南北的每个角落。" 铭文通过三重意象诠释精神丰碑:

2. 辩证结构:"普通/非凡"的哲学张力,揭示量变到质变、空间到价值的转化规律 3. 在地转化:将雷锋精神具象为"平安之城"等五大建设维度,构建可操作的实践体系 意象互文系统呈现三个维度:

2. 时空对话:青铜永恒性与铭文流动性构成时空维度交织 3. 光影隐喻:个体善行如细碎光影,在集体投射中凝聚改变时代的能量 这段铭文使雕塑超越了单纯的视觉艺术范畴,成为承载时代精神的文化容器。当观者凝视这尊雕塑时,不仅在与青铜对话,更在与一个时代的集体记忆和精神追求进行深度共鸣。

结语 公共雕塑不仅是装饰,更是传递信息、引发思考、连接过去与现在的媒介。这种反映并非单向的“再现”,而是通过艺术创造实现文化意义的再生产,让城市文脉在动态中被感知、讨论与重构。 《致敬新时代雷锋》超越了传统纪念碑的静态纪念方式,通过动态的造型、时空的符号以及光影的隐喻,构筑了一个多维的意象空间。它运用当代艺术的语言重新解读雷锋精神,将社会主义核心价值观与现代城市空间相融合,使得传统的道德观念以雕塑的形式融入公共生活,成为连接过去与现在的文化纽带。这件作品不仅是历史人物的现代肖像,更是民族精神的时代注脚,完美地实现了“让雕塑成为城市文脉的呼吸器官”的创作理念。 作者:翟元斌 雷锋杂志社雷锋文化研究院秘书长 中国雷锋报荣誉顾问

编辑:蒋国辉 责编:王凤军 值班:任安广 声明:非经本报同意,本网站文章不得转载,如需转载,须注明来源于时代雷锋网。

|