|

翟元斌‖雷锋精神发祥地抚顺推动《雷锋》杂志创刊的历史性贡献时间:2025-07-14

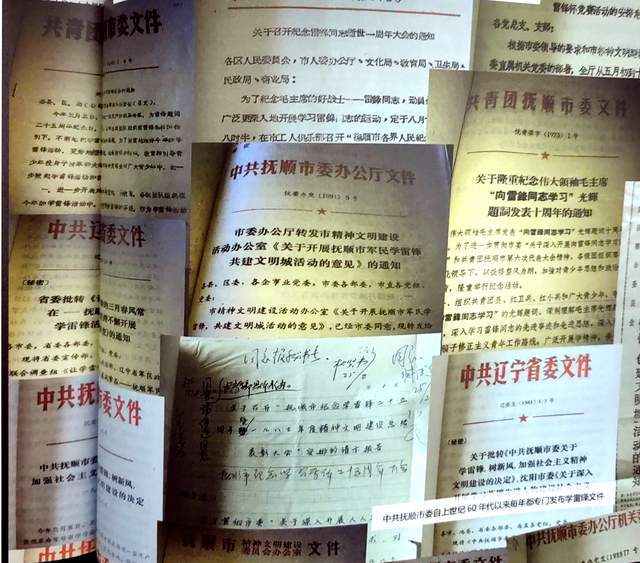

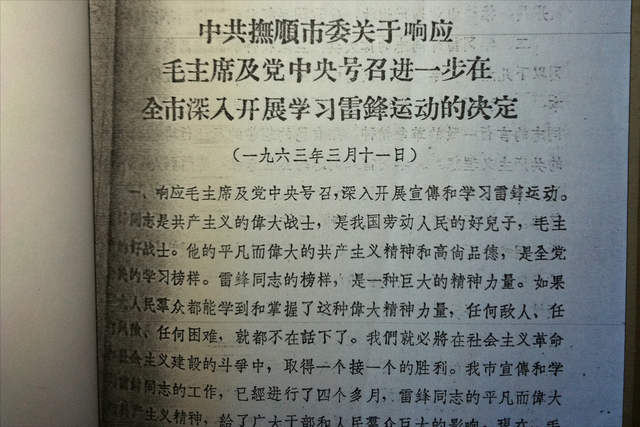

翟元斌 2015年7月24日,《雷锋》杂志在北京正式创刊,旨在弘扬雷锋精神、传播雷锋文化,填补了中国学雷锋活动开展半个多世纪以来专业传播载体的空白。《雷锋》杂志创刊与全国范围内学雷锋活动的长期实践密切相关,而抚顺作为雷锋精神的发祥地,在雷锋文化的积淀与传承中具有不可替代的历史地位。 抚顺是雷锋的第二故乡,自1960年雷锋随部队来到抚顺,这座城市始终作为全国学雷锋活动的策源地和雷锋精神的发祥地,持续推动全国学雷锋活动实践。例如,抚顺开创了多个全国“学雷锋第一”的先例,形成了深厚的雷锋文化资源。这种长期的文化积淀和实践探索,为《雷锋》杂志的创办提供了精神内核与社会基础。特别是抚顺数十年创办各类雷锋期刊的实践,争取《雷锋》杂志公开出版的追求与不懈努力,无疑为《雷锋》杂志在北京诞生,奠定了文化逻辑与现实需求的根基,提供了深层的文化支撑与价值导向。 一、抚顺作为雷锋精神发祥地的传播基础建设 雷锋精神作为中华民族精神文化的重要组成部分,自1960年代初在全国范围内掀起学习热潮以来,始终以抚顺为发祥地,不断深化其理论研究与实践探索。抚顺不仅在雷锋精神的孕育、传播和传承方面发挥了重要作用,更通过一系列制度建设和文化阵地的打造,为《雷锋》杂志的创刊奠定了坚实基础。抚顺的传播基础建设主要体现在雷锋精神的制度化传承、学术性内刊的开创实践,以及雷锋纪念馆的阵地集群建设上。 (一)雷锋精神在抚顺的深厚积淀与制度化传承 雷锋精神在抚顺的积淀始于1960年4月,雷锋随部队来到抚顺。抚顺成为雷锋生前工作和生活时间最长的城市。雷锋在抚顺期间,不仅展现了爱岗敬业、无私奉献的光辉事迹,更通过日记、报告、服务人民、关爱青少年等形式,将雷锋精神深深植根于抚顺的日常生活和社会实践中。抚顺人民对雷锋精神的认同,也从个体的感动逐步转化为群体的行为自觉。 在制度化传承方面,抚顺通过一系列文件和政策推动学雷锋活动常态化。例如,《抚顺市雷锋精神种子工程实施方案》《抚顺市关于深入开展学雷锋活动的实施方案》等文件的出台,为雷锋精神的传承提供了制度保障。抚顺还通过每年制定学雷锋年度工作要点,明确总体要求、工作安排和责任分工,逐步形成了“党委领导、宣传部门牵头、各部门推动、全社会参与”的工作格局。这种制度化的传承体系,使雷锋精神不仅在文化层面深入人心,更在实践层面成为社会风尚的重要组成部分。

抚顺举办全国首次抚顺长沙学雷锋理论研讨会,推进学雷锋活动从经验总结到理论概括研究的升华。 此外,抚顺通过命名“雷锋号”城际巴士、“雷锋大道”、“雷锋学校”、“雷锋体育馆”等举措,将雷锋精神具象化为城市文化的一部分。雷锋精神在抚顺的传承已不仅仅停留在纪念活动上,而是通过制度建设,融入到教育、交通、公共空间等城市发展的方方面面。

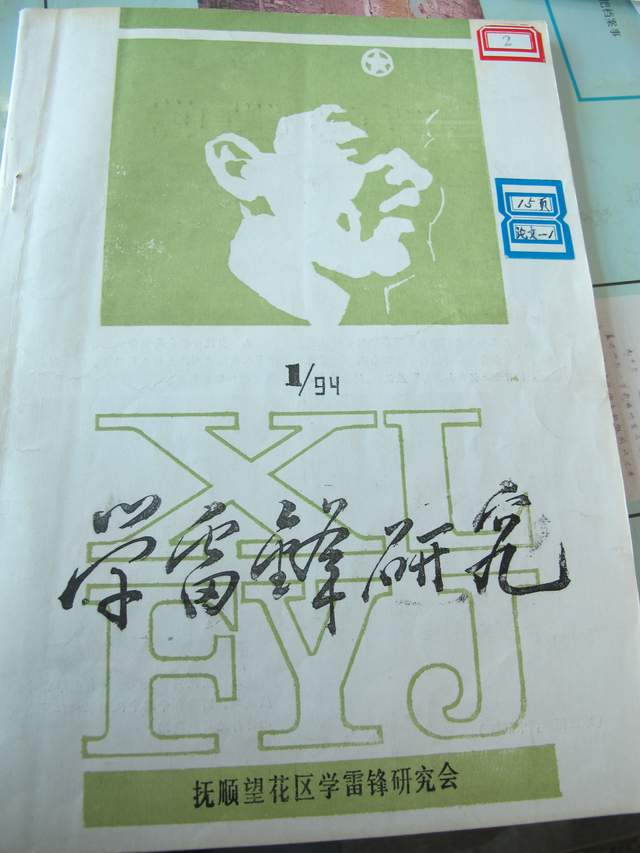

(二)《学雷锋论坛》与《雷锋精神研究》等内刊的开创性实践 在雷锋精神的传播过程中,抚顺不仅注重实践,还高度重视理论研究。早在1990年,抚顺市就成立了学雷锋研究会,并创办了《学雷锋论坛》杂志。2004年,抚顺市进一步成立了雷锋精神研究所,出版了《雷锋精神研究》期刊。这一系列学术性内刊的创办,标志着抚顺在雷锋精神理论研究领域的开创性实践。 《学雷锋论坛》作为全国第一份反映学雷锋活动动态与经验的内刊,其创办具有重要的示范意义。抚顺通过《学雷锋论坛》总结了学雷锋活动的实践成果,为全国其他地区提供了可借鉴的经验。这种以研究推动实践的方式,使雷锋精神的传播不仅停留在口号层面,更形成了系统的理论支撑。 此外,抚顺还举办了多届雷锋精神理论研讨会,吸引了全国范围内的专家学者参与。例如,2006年3月1日,抚顺雷锋精神研究所组织召开了全国首届“雷锋文化学术研讨会”,首次系统提出了“雷锋文化”这一概念,并在后续研究中不断深化其内涵与外延。这些学术活动不仅推动了雷锋精神的研究进程,也为《雷锋》杂志的创刊积累了丰富的理论资源。 二、抚顺推动《雷锋》杂志创刊的关键筹备行动 在《雷锋》杂志正式创刊之前,抚顺作为雷锋精神的发祥地,已经通过一系列关键筹备行动为杂志的诞生奠定了坚实基础。这些行动不仅体现了抚顺对弘扬雷锋精神的高度重视,也展示了其在推动雷锋精神传播方面的战略眼光和组织能力。抚顺的筹备工作主要包括举办全国首次雷锋精神理论研讨会、组织青年论辩大赛,以及抚顺市委宣传部主导的跨区域出版合作机制的建立。抚顺雷锋精神研究所也在其中发挥了重要的理论支撑与资源整合作用,为杂志的出版提供了学术支持与组织保障。

团中央主办,抚顺团市委承办全国雷锋精神论辩赛 (一)全国首次雷锋精神理论研讨会与青年论辩大赛的学术催化作用 抚顺率先举办了全国首次雷锋精神理论研讨会。这一会议不仅是雷锋精神研究的重要里程碑,也为后续的理论研究和出版提供了方向性指导。通过邀请全国范围内的专家学者参与,抚顺将雷锋精神的研究推向了更深层次的学术探讨,为杂志的编辑理念、内容定位、传播路径等提供了理论依据。 同时,抚顺还组织了全国青年雷锋精神论辩大赛。这一活动以青年群体为主要对象,通过辩论的形式激发青年对雷锋精神的思考与认同。论辩大赛的举办,不仅扩大了雷锋精神在青年群体中的影响力,也为《雷锋》杂志的创刊积累了广泛的群众基础。 上述两项活动的举办,标志着抚顺在雷锋精神传播中的学术引领地位。通过理论研讨和青年辩论,抚顺不仅推动了雷锋精神的学理化研究,也增强了社会对雷锋精神的理解与认同,为《雷锋》杂志的创刊营造了良好的学术与舆论氛围。

时任抚顺市委宣传部部长刘国强在“雷锋讲坛”揭幕仪式上致辞 (二)抚顺市委宣传部主导的跨区域出版合作实践 在《雷锋》杂志创刊过程中,抚顺市委宣传部充分发挥枢纽作用,构建起具有示范意义的跨区域出版协作体系。作为地方文化建设的核心协调部门,该部不仅系统整合本土资源,更主动对接全国出版力量,形成"资源聚合-平台共建-成果共享"的创新模式,为新时代雷锋精神传播开辟了新路径。 时任抚顺市委常委、宣传部部长刘国强是该合作机制的关键推动者。其雷锋文化传播理念兼具战略前瞻性与实践创新性,早在担任共青团抚顺市委书记期间,便主导编撰了由徐向前元帅题写书名的《学雷锋向导》专著(中央党校出版社),主编刘国强、翟元斌。这种持续深耕的精神传承,在其履新宣传部长后转化为更宏大的文化工程布局。2011年,通过青联常委、市委讲师团研究室主任翟元斌的学术资源对接,刘国强亲自促成与吉林教育出版社的战略会商,为推进杂志创刊奠定关键基础。

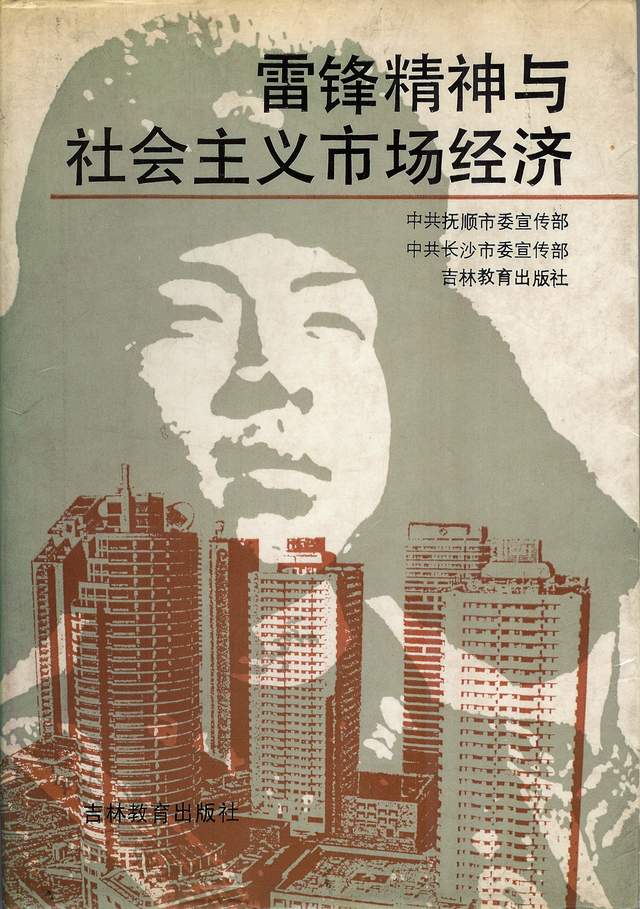

抚顺与吉林教育出版社的合作关系具有深厚历史积淀。双方自上世纪九十年代起就建立学术出版联盟:1990年联合长沙市委宣传部编选《雷锋精神永恒》(收录80余篇全国研讨会论文),1993年再度合作推出《雷锋精神与社会主义市场经济》《雷锋与跨世纪的中国》等。这些著作构建起雷锋精神研究的学术坐标系。这种持续数十年的出版协作,为《雷锋》杂志的创办提供了宝贵的经验传承与资源储备。 吉林教育出版社领导班子展现出的专业素养与文化担当尤为突出。他们不仅以"雷锋情结"为纽带,更从出版规范、内容架构、传播渠道等专业维度提供系统性建议,形成"需求对接-方案优化-资源整合"的高效协作机制。这种深度战略协同,显著加速了杂志从筹备到出版的进程。 在具体实施层面,市委宣传部原副部长许志、市社科院副院长李涛、雷锋精神研究所所长翟元斌,三人赴长春就刊号申报、框架协议等核心事项进行磋商。这种"顶层设计+专业执行"的双轨运作模式,确保合作机制既符合政策规范,又保持创新活力,最终构建起覆盖创作、出版、发行全链条的跨区域合作体系。 尽管因政策调整与出版体制变革等客观因素,抚顺市委宣传部主导的《雷锋》杂志创刊计划在特定历史阶段未能完全实现,但跨区域出版协作却产生了超越时空的文化效应。这场始于2011年的文化实践,如同深埋在东北黑土地中的精神种子,在十余年的岁月沉淀中持续积蓄着生长力量。 其价值首先体现在学术共同体的构建上。通过与吉林教育出版社的持续合作,抚顺形成了涵盖理论研究者、出版专家、政策制定者的复合型协作网络。这种网络不仅保存了大量珍贵的历史文献,更培养了既懂理论又擅实践的研究型出版人才,为后续文化工程储备了核心团队。 其次,合作机制中形成的"三同步"工作法具有方法论意义:理论研究与出版规划同步推进、地方实践与全国视野同步拓展、行政协调与专业运作同步实施。这种工作模式在2015年《雷锋》杂志最终创刊时得到创新性沿用,证明其具有跨越时代的生命力。 更深远的影响在于文化场域的培育。抚顺与长春之间的出版协作,实质是两个城市文化基因的有机融合——抚顺作为雷锋精神发源地的实践与理论积淀,与吉林教育出版社在理论出版领域的专业优势形成互补与互信。这种互补性与互信性,才孕育了后来北京发起创办《雷锋》杂志,借助吉林教育出版社资源的一段佳话。这是对当年合作精神的情感与互信的延续。 历史实践证明,真正的文化创新往往需要经历沉淀-发酵-重生的过程。那些未及出版的手稿、未能实施的方案、中断的对话,恰恰构成了文化传承的"基因库"。当2015年北京启动雷锋杂志创办时,当年积累的选题库、作者群、出版渠道立即焕发新生,印证了文化种子终将在适宜的土壤中绽放的规律。这种跨越时空的传承与创新,正是中国特色社会主义文化发展道路的生动写照。

(三)抚顺雷锋精神研究所的理论支撑与资源整合 2005年,抚顺市委发挥雷锋精神发祥地属地优势,创建了全国首家列入政府编制的雷锋精神研究所,翟元斌任所长。这一机构的成立标志着学雷锋活动从实践层面迈向理论研究的系统化、专业化阶段。 2006年3月,伴随着《雷锋精神研究》杂志的创刊,雷锋文化研究开启了新的篇章。该杂志首期便推出了《雷锋文化资源讨论》专栏,第二期增设了《雷锋文化博览》栏目。杂志定位为"髁魃簟⒏叨似教ā⒐刈⑶把亍⒎袷导�",旨在站在新世纪的高点,回顾总结40余年学雷锋实践活动,探寻学雷锋活动发展轨迹与历史定向;以创新的品格,设计、组织新的历史环境中的学雷锋活动,把握学雷锋活动的科学规律;动员全社会力量,关注、重视雷锋文化资源的保护、开发和利用,推进学雷锋活动在政治层面、道德层面、文化层面多维向级深发展、延伸。 研究所还通过"雷锋讲坛"等活动,将研究成果推向大众视野,促进跨越地域、涵盖不同学术背景的雷锋文化研究群体的凝聚。2009年,"雷锋讲坛"在大连、青岛等地设立分坛,影响力辐射全国。2010年,研究所开通网络"雷锋博客",访问量超过百万次,受到众多网友好评。 在资源整合方面,抚顺雷锋精神研究所通过搭建多个平台,促进了雷锋精神研究与传播的协同发展。例如,研究所与抚顺供电公司联合创办“学雷锋理论实践基地”,并在此基础上推动了雷锋精神在企业文化中的实践探索。此外,研究所还与辽宁石油化工大学、沈阳等地学校合作,将雷锋精神教育导入课堂,为雷锋精神的传播创新了重要的平台和载体。 抚顺雷锋精神研究所,不仅推动了抚顺本地的雷锋精神研究,还积极保持与北京的学雷锋两会互动。在“两会”代表来抚调研时,研究所将雷锋杂志的相关资源毫无保留的奉献。后来还与解放军报原副总编辑陶克沟通,也为日后杂志的出版提供了宝贵的建议和支持。雷锋精神研究所的努力使得抚顺的雷锋精神研究不仅局限于本地,而是与全国范围内的学术力量紧密结合,形成了强大的资源整合能力。

三、抚顺对《雷锋》杂志刊名主张的实践逻辑与传播策略 在中国学雷锋活动历史上,《雷锋》杂志的创刊不仅是一次出版行动,更是一次文化符号的再塑造与传播策略的系统性实践。抚顺作为雷锋精神的发祥地,自1962年11月20日抚顺市委领导班子成员集体发出"全市共产党员、共青团员都应当向雷锋同志学习"的号召以来,抚顺始终将"雷锋"作为学雷锋活动的核心符号,具有天然的名称使用权和理论解释权。 抚顺在杂志命名问题上始终秉持“以雷锋为名,以精神为魂”的理念,主张杂志名称直接使用“雷锋”二字,以强化其文化象征意义。抚顺的主张不仅获得了北京方面的积极响应,还通过《百姓雷锋》内刊的创刊,与全国范围内的雷锋精神传播力量实现了协同联动。此外,统一刊名的策略不仅提升了雷锋精神的传播效率,也增强了其品牌影响力。 (一)抚顺对“雷锋”命名的坚持及其文化符号意义 抚顺在推动《雷锋》杂志创刊的过程中,始终坚持将刊名定为《雷锋》。这一主张并非随意而为,而是基于抚顺对雷锋精神深厚的文化认同与传播使命。抚顺认为,雷锋不仅仅是一个人的名字,更是一种文化符号,代表着中华民族崇高的道德理想与价值追求。将刊名定为《雷锋》,正是为了赋予这本杂志以鲜明的文化特征和高度的象征意义。 抚顺的主张得到了全国学雷锋活动组织者的认同。2014年,北京雷锋杂志创刊筹备小组多次到雷锋团、抚顺、长沙、河南等城市及高校,召开调研会,听取多方人士意见。在此基础上,专门向中宣部、总政治部等有关领导进行汇报。当时的刊名备选有“学雷锋365”“好人雷锋”等,抚顺一直坚持用雷锋的名字作为刊名。最终,北京雷锋杂志创刊筹备小组提出将杂志命名为《雷锋》,并得到了国家新闻出版发行部门的支持。这一命名策略不仅强调了雷锋精神的永恒价值,还避免了对雷锋精神传播的模糊性与符号化不足的问题。抚顺的坚持,使得《雷锋》杂志在创刊之初就具有了强烈的识别度和文化象征意义。 从文化符号的角度来看,《雷锋》杂志的命名策略具有深远影响。杂志以雷锋本人命名,不仅让读者对雷锋精神产生更直接的认同感,也使杂志成为弘扬雷锋精神的权威载体。这种命名方式体现了抚顺对雷锋精神传播的高度责任感与使命感,也标志着雷锋精神在全国范围内传播的正式进入品牌化阶段。

(二)《百姓雷锋》内刊与北京的协同联动 在抚顺推进"百姓雷锋"文化品牌工程中,原抚顺雷锋精神研究所所长翟元斌首倡建设专题展览馆的构想,该提议迅速获得本土企业家赞同与有力支持,并得到抚顺市委宣传部的政策背书。2013年5月,百姓雷锋展览馆正式落成,同期配套创刊的《百姓雷锋》杂志成为品牌传播的重要载体。在创刊新闻发布会上,翟元斌特邀《解放军报》原副总编辑陶克参会,由此开启抚顺与北京方面在雷锋文化传播领域的深度合作。 《百姓雷锋》的创刊不仅丰富了抚顺的雷锋精神传播体系,也为杂志刊名的统一提供了实践基础。《百姓雷锋》的创刊与抚顺主张《雷锋》杂志刊名的逻辑是一致的:通过命名的统一,强化雷锋精神的文化符号意义,并通过内容的协同联动,扩大其传播范围与影响力。抚顺通过《百姓雷锋》内刊的实践,为《雷锋》杂志的刊名主张提供了地方经验与群众基础。同时触发了与北京更紧密的联系,形成了全国范围内的协同传播网络。 (三)通过刊名统一强化雷锋精神品牌影响力 抚顺对刊名的统一主张,旨在通过命名的标准化,提升雷锋精神的品牌影响力。这一策略的核心在于,以“雷锋”为核心符号,将雷锋精神的传播统一到一个具有高度识别度的品牌之下。通过这一命名方式,雷锋精神不仅成为一种文化符号,也成为一种品牌标识,便于在全国范围内推广与传播。 抚顺在《雷锋》杂志刊名主张上展现出坚定的文化自觉与战略眼光。通过坚持使用“雷锋”这一名称,抚顺赋予了杂志以鲜明的文化符号意义,使其成为雷锋精神传播的重要载体。与此同时,抚顺推动了雷锋精神在不同领域的品牌化应用。例如,在教育领域,抚顺雷锋精神研究所与多所高校合作,将雷锋精神融入课程体系;在企业领域,抚顺供电公司等单位通过“雷锋工程”将雷锋精神转化为企业文化的核心。这种品牌化传播策略,不仅提升了雷锋精神的影响力,也为其在新时代的传承提供了新的路径。抚顺还通过“雷锋号”城际巴士、“雷锋大道”等命名方式,将雷锋精神与城市文化深度融合,这种品牌化传播策略,使得雷锋精神不仅是一种理论概念,更成为一种社会共识与文化象征。 2015年,经过雷锋杂志创刊筹备小组的不懈努力,《雷锋》杂志在北京正式创刊,并获得了全国刊号,成为世界上第一本以人名命名的出版物。杂志的命名是杂志筹备小组,以及国家新闻出版部门的智慧,也体现了抚顺一直以来的坚持与追求,标志着雷锋精神传播的正式进入品牌化阶段。杂志的命名策略,使得雷锋精神的传播更加系统化、规范化和权威化。 四、跨区域联动时间线:从抚顺到北京的资源整合路径 抚顺在推动《雷锋》杂志创刊过程中,展现了卓越的跨区域联动能力。这一联动路径以抚顺为起点,通过与北京方面学雷锋力量、主流出版机构的沟通,形成了"地方实践-区域协同-全国布局"的资源聚合链条。抚顺市雷锋精神研究所是这一链条的重要推动者,不仅在北京学雷锋两会中积极发声,还通过多次赴京交流,推动杂志创刊的实质性进展。 2004年:战略奠基期 抚顺市率先成立全国首个雷锋精神研究所,同步创办《雷锋精神研究》内刊。这一前瞻性布局不仅构建了学术研究高地,更通过八年持续的理论积淀与实践探索,为后续公开出版物的创办奠定了坚实的学术基础与资源储备。 2011年:资源对接期 抚顺市委宣传部启动刊号资源战略对接,邀请吉林教育出版社社长来抚考察,由宣传部副部长带队赴长春就刊号协调、出版协议等核心事项展开深度磋商。此次对接标志着跨省出版资源整合进入实质操作阶段。

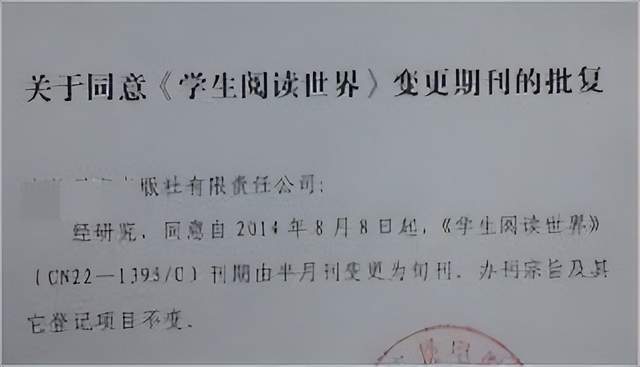

2013年:平台突破期 《百姓雷锋》杂志的成功创刊成为重要转折点,促成与解放军报原副总编辑陶克的深度合作。翟元斌所长依托与吉林教育出版社长期建立的互信机制,高效完成刊号资源嫁接,正式签署《好人·雷锋》杂志合作出版框架协议,为进军国家级出版平台奠定制度基础。 2014年:国家认证期 在中央宣传部门指导下,创刊筹备组遵循规范流程,开启具有历史意义的创刊冲刺。同年10月13日,国家新闻出版广电总局专题听取创刊汇报,总局副局长在会议室主持召开论证会,与会者包括中国新闻文化促进会会长、总局综合司正副司长、陶克将军及翟元斌所长。翟元斌通过PPT系统阐释办刊理念与栏目设计,获得总局领导高度认可。总局明确表态从道义与政策层面给予全力支持,综合业务司领导就期刊申报程序与合规要点进行专业指导。 2015年:《雷锋》杂志荣耀问世

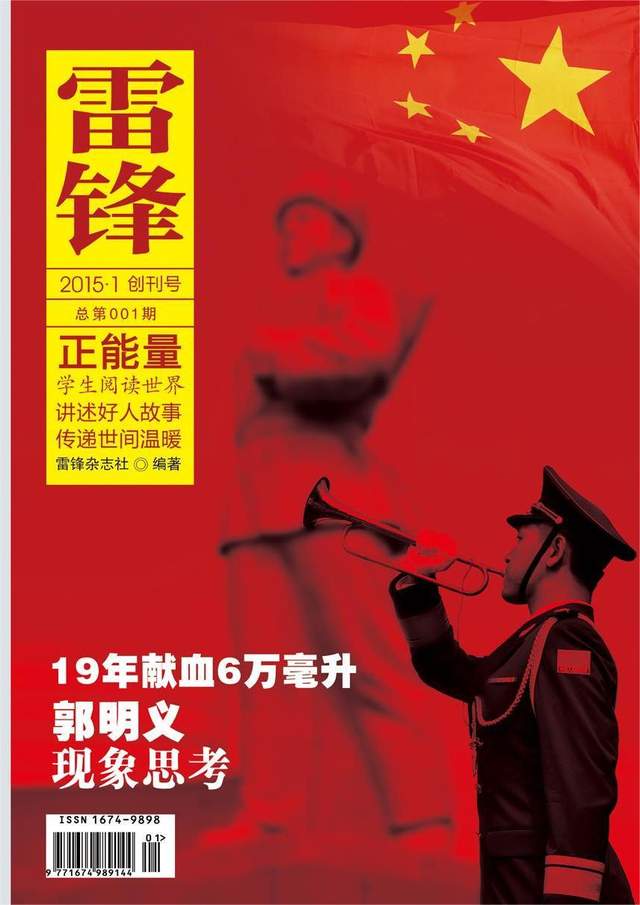

在京创办《雷锋》杂志,创刊号封面设计之一 结语:抚顺在雷锋精神理论化传播中的历史地位 抚顺作为雷锋精神的发祥地,在《雷锋》杂志创刊过程中展现了其在理论研究、组织协调和文化传播等方面的深远影响力与历史担当。通过一系列具有前瞻性和系统性的筹备行动,抚顺不仅推动了雷锋精神从地方实践向国家层面的跃升,也为新时代雷锋精神的理论化传播提供了范式支撑。 在从地方实践到国家层面的范式引领方面,抚顺通过举办全国首次雷锋精神理论研讨会和青年论辩大赛,构建了雷锋精神研究与传播的学术基础。同时,抚顺市委宣传部积极主导跨区域出版合作,成功对接吉林教育出版社与北京等有影响力的机构,使《雷锋》杂志从构想走向现实,实现了地方文化资源与国家传播平台的有效融合。抚顺雷锋精神研究所则在理论支撑、资源整合同方面发挥了中枢作用,推动了雷锋精神在全国范围内的系统化传播。 在新时代文化建设的启示方面,抚顺的实践表明,精神文化的传承与弘扬不仅需要制度保障与理论支撑,更需要创新传播方式和广泛的社会参与。通过创办《雷锋精神研究》与《学雷锋论坛》等内刊,抚顺构建了多层次、多渠道的传播体系;而“百姓雷锋”品牌的打造,则使雷锋精神真正融入人民生活,成为新时代社会主义核心价值观的重要体现。 抚顺在推动《雷锋》杂志创刊中的贡献,不仅是出版史上的一个重要节点,更是雷锋精神在全国范围内实现理论化、系统化传播的起点。抚顺通过理论研讨、机构建设、资源整合等举措,成为《雷锋》杂志创刊的“策源地”与“孵化器”。其主动担当的精神与务实行动,为全国性文化品牌打造提供了地方样本。 抚顺的实践表明,地方可通过强化理论引领、整合多方资源、坚守文化主体性等方式,推动社会主义核心价值观的创造性转化与创新性发展。其经验为其他地方在弘扬红色文化、推动精神传承方面提供了可资借鉴的路径。 作者:翟元斌 央视融媒 跟着庄仕华学雷锋栏目中心主编 雷锋杂志社雷锋文化研究院秘书长 中国雷锋报荣誉顾问

编辑:蒋国辉 责编:王凤军 值班:任安广 声明:非经本报同意,本网站文章不得转载,如需转载,须注明来源于时代雷锋网。

|