|

精神灯塔的永恒光芒:傅华日记中的生命哲思与时代担当 (五十三)时间:2025-05-17

前 言 今天,我们认识一位“当代活雷锋”——吉林好人傅华。 他10岁开始学雷锋,做好事,续写“雷锋日记”,一直坚持到今天,整整62年,好事做了数万件,日记写了约有436万字。 对此,中国雷锋报隆重推出塞北雪的文章,对傅华老师学雷锋的事迹进行专题系列报道,以飨读者。 塞北雪 在时光的长河中,日记是个人生命历程的忠实记录者,更是精神世界的立体投射。傅华老师的6篇日记跨越1990 - 1997年的时空维度,以质朴的文字勾勒出一位教育工作者的精神图谱与价值追求。这些文字不仅是其个人成长的印记,更蕴含着深刻的哲理,如同穿透岁月的灯塔,照亮了教育、信仰与人生价值的多重维度。

傅华老师在学习 佚名拍摄

傅华老师“雷锋日记” 冬冬拍摄 一、教育理想的淬炼:从教书匠到教育家的精神跃迁 1990年4月27日的日记中,傅华写下:“当教师的不当教书匠,要做就做教育家型的教师。想成为一名学者,不是一件容易的事情,需要花费一定的心血和付出相当大的代价,要广泛涉猎,注意积累,本行业务要精,其它知识要博。”这段文字揭示了教育工作者从技术层面到思想层面的升华路径。在他看来,教育不仅是知识的传递,更是思想的启迪与灵魂的塑造。 傅华强调知识结构的“深度”与“广度”,如同构建教育大厦的基石。深度要求教师对学科专业的精准把握,广度则呼唤对多元知识的兼容并蓄。这种理念打破了传统“教书匠”囿于教材与教案的局限,将教育者推向更高的精神境界。他提出“笔勤,勤思考勤动笔,善于总结教育教学实践中的成功经验和失败教训”,这不仅是对教育实践的反思,更是将经验升华为理论的必经之路。在教育过程中,傅华始终以马列主义、毛泽东思想为指引,确保教育方向的正确性,使教育理想与时代精神同频共振。 二、信仰之路的坚守:雷锋精神指引下的人生抉择 “学雷锋是我人生最正确的选择”,1990年5月26日的日记中,傅华坚定地表明立场。面对外界“放弃原则”“停止学雷锋做好事”的劝说,他斩钉截铁地回应:“我不是出于个人私利考虑问题,而是从革命事业大局出发,从党和人民的利益出发,要捍卫真理,坚持原则。”这段文字展现出信仰的强大力量,在个人选择与集体利益的天平上,傅华始终将后者置于首位。

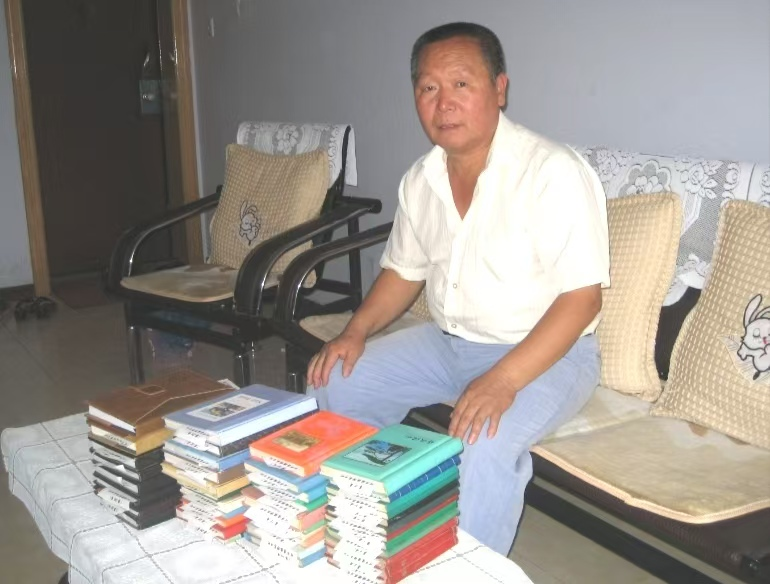

傅华老师和他的“雷锋日记” 冬冬拍摄 他深刻认识到,雷锋精神并非孤立的个体行为,而是与共产主义事业紧密相连的价值体系。“人无信仰不行,过去二十七年走过的路没有错。实践证明是一条正确的人生道路”,这是对自我人生的总结,更是对时代的宣言。在傅华眼中,青年追求真、善、美是时代的主流,而教育者的使命在于引导,以自身言行树立榜样,让“走雷锋同志成长的道路”成为青年的必由之路。这种坚守超越了个人得失,将个人命运与时代使命融为一体,展现出信仰者的崇高境界。 三、苦难哲学的升华:在磨砺中锻造精神品格 1990年6月16日的日记中,傅华将苦难视为人生的财富:“把吃苦看做是人生的最大快乐。在困难面前,不低头;在挫折面前,不气馁;在赞扬面前,不骄傲;在荣誉面前,不伸手;顺境中谦虚谨慎;逆境中奋力前行。”这段文字蕴含着深刻的人生哲理,苦难不再是消极的体验,而是淬炼品格的熔炉。 傅华认为,吃苦能够“磨练一个人的意志,锻炼一个人的钢铁性格”。在他的认知里,人生的价值不在于规避苦难,而在于如何从苦难中汲取力量。他憧憬未来成为“合格人才”“共产主义战士”“专家学者”,而这些目标的实现,都离不开苦难的洗礼。这种对苦难的主动接纳与转化,使他的人生充满韧性,也为其教育实践注入了精神内核——唯有经历过风雨,方能真正理解生命的厚重,进而将这种理解传递给学生。 四、终身践行的承诺:以行动兑现信仰的誓言 1996年12月26日,在毛泽东同志诞辰纪念日,傅华回顾自己33年学雷锋的历程:“虽然苦了自己,苦了家人,但我不后悔,我觉得我的人生道路走的是对的。”这段文字饱含着对过往选择的无悔与对未来的坚定。他将个人选择与时代需求紧密结合,当社会开始重视精神文明建设时,他的坚持得到了时代的印证。 “坚持一辈子做好事,绝不做一件坏事,使自己成为一名合格的共产主义战士”,这是傅华对信仰的庄严承诺。他以一生的道德实践,书写着对共产主义信仰的忠诚,用行动诠释“大写的人”的内涵。这种承诺并非空泛的口号,而是贯穿于生活点滴的实践,是对理想信念最质朴也最有力的坚守。 五、精神传承的回响:师者教诲与自我鞭策

傅华与恩师乌坤明在一起 冬冬拍摄 1997年4月2日,傅华收到恩师乌坤明的来信,信中鼓励他“有始有终,坚持到底”。老师的肯定让他感慨万千:“这对我既是一种肯定,又是一种莫大的精神上的支持。请老师放心,我会沿着正确的人生道路阔步前进的,能‘坚持下去’,一直到生命的最后一息。”这段文字展现出精神传承的力量,师者的教诲如同明灯,照亮了傅华前行的道路。 在傅华眼中,坚持学雷锋不仅是个人选择,更是“时代的重托,人民的希望,党的期待”。他将个人行为上升到社会责任的高度,以“无怨无悔”为人生终极目标,展现出强烈的使命感。老师的谦逊回应“我是你学雷锋道路上的一个忠实的朋友”,更体现了精神传承中平等互助的关系,这种师生情谊成为傅华坚守信仰的重要精神支撑。 六、党员本色的彰显:以表率作用诠释责任担当 1997年4月28日的日记中,傅华对党员身份进行了深刻思考:“自己是一名党员教师,时时处处都要严格要求自己,时刻想到自己是一名党员,一言一行都要堪称人们的表率。”他将党员身份视为一种责任与使命,要求自己“不给党的脸上抹黑,不给组织上添乱”。 傅华心中的党员形象,是无私奉献的象征。“党员要听党的话,党员就要无私奉献,不计较个人荣辱得失”,这种自我要求超越了普通道德标准,体现出共产党员的先进性。他将党性修养、高尚道德与为人民服务的自觉性融为一体,将“终生为人民谋利益,为共产主义事业而奋斗”作为人生追求。这种对党员身份的深刻理解与践行,使他的生命在信仰的光辉中熠熠生辉。 傅华的6篇日记,是其精神世界的缩影,更是时代精神的生动写照。从教育理想的追求到信仰之路的坚守,从苦难哲学的升华到党员责任的担当,每一篇日记都承载着深刻的哲理与炽热的情感。在岁月的流转中,这些文字早已超越个人日记的范畴,成为激励人们坚守理想、践行信仰的精神源泉。傅华以自己的人生实践证明,真正的价值不在于物质的丰裕,而在于精神的充盈;真正的伟大不在于惊天动地的壮举,而在于日复一日的坚守。他的故事,如同永不熄灭的灯塔,照亮着我们追寻理想与价值的道路。(待续) 编辑:蒋国辉 责编:王凤军 值班:任安广

|