|

红领巾心向党:在书信与嘱托中培育新时代好少年 (九十)时间:2025-06-02

前 言 今天,我们认识一位“当代活雷锋”——吉林好人傅华。 他10岁开始学雷锋,做好事,续写“雷锋日记”,一直坚持到今天,整整62年,好事做了数万件,日记写了约有436万字。 对此,中国雷锋报隆重推出塞北雪的文章,对傅华老师学雷锋的事迹进行专题系列报道,以飨读者。 塞北雪 2025年六一前夕,习近平总书记在给中国少年先锋队第九次全国代表大会的贺信中深情寄语:"少年儿童是推进强国建设、民族复兴伟业的未来生力军。"这跨越时空的期许,与乡村教师傅华在给孩子们的书信中写下的"听党话、跟党走,做新时代好少年"的叮嘱,形成了动人的精神共鸣。当总书记的殷切期望化作春风细雨,当傅华老师的教育箴言融入日常点滴,新时代的红领巾们正沿着红色基因的脉络,茁壮成长为有理想、有本领、有担当的接班人。

习近平总书记和少年儿童们在一起 图片来自网络 一、红色基因里的"三个听话":从家国情怀到日常践行 “听父母的话,做一个好孩子;听老师的话,做一个好学生;听党的话,做一个好少年。”2025年5月31日傅华老师在给吉林油田钻井小学小朋友们的信中,用最朴素的语言拆解着爱党爱国的深刻内涵。这让我们想起2014年习近平总书记在民族小学参加入队仪式时的情景:“记得入队时心怦怦跳,很激动。”这份激动,正是红色基因最初的萌动。 在傅华老师的笔下,听党话不是抽象的口号。他带着孩子们在“雷锋桥”上讲党史,用50年续写的310万字“雷锋日记”,将"半条被子"的故事化作校园“情景剧”。正如总书记所说:“真正把青少年培养成为拥有‘四个自信’的孩子。”在吉林省前郭县深井子镇中学孩子们跟着傅华老师学习优秀共产党员雷锋、焦裕禄、郭明义、庄仕华、孙茂芳,用他们的事迹和精神塑造孩子们的灵魂,教书育人,立德铸魂,在触摸历史中懂得:党徽的光芒,是无数先烈用热血铸就的。 二、成长路上的“五颗种子”:从勤奋学习到全面发展 “勤学如春起之苗,不见其增却日有所长。”2025年5月31日傅华老师在给前郭县实验小学小朋友们的信中,用菜园里的番茄苗作比,教会孩子们坚持的力量。这与习近平总书记“保持对知识的渴望,保持对探索的兴趣”的嘱托遥相呼应。

傅华老师和繁荣街道社区少年儿童在一起 薛飞拍摄 傅华老师的五条成长建议里,“每天帮父母做一件家务”的要求,让劳动教育回归生活本真。在深井子镇中学的劳动基地,他带着孩子们给玉米"接生"(掰侧芽),在沾满泥土的日记里,孩子们写道:“原来米饭的香味,藏在每一滴汗里。”这种教育,暗合总书记“德智体美劳全面发展,字字千金”的嘱托。 最动人的教育在细节。傅华老师发现留守儿童的“橡皮焦虑”(总丢橡皮),便发明“共享橡皮盒”;他用废旧轮胎制作“年轮时钟”,在劳动中教会孩子们珍惜时间。这些充满智慧的教育实践,让总书记“把劳动教育有机融入全过程”的要求,变成了孩子们看得见、摸得着的成长印记。 三、平凡善举中的“英雄梦想”:从雷锋精神到强国担当 “雷锋叔叔没有走远,他在帮老奶奶过马路的同学身上,在为班级整理图书角的你身上。”傅华老师在信中打破了孩子们对英雄的刻板印象。这种“雷锋精神生活化”的教育,与习近平总书记“从小学先锋、长大做先锋”的期许高度契合。在他组建的920个学雷锋、郭明义课外小组里,在校园内外孩子们做的好事层出不穷,数不胜数。 当00后女孩王雅妮在福利院收到总书记的关怀,如今成为特教老师;当傅华老师的学生高典在西北政法大学践行“维护公平正义”的誓言,我们看到:习近平总书记“今天做祖国的好儿童,明天做祖国的建设者”的嘱托,正在代代相传。正如傅华老师在信中写的:“成为有用的人,就是像校园里的小白杨,先把根扎深,才能长成栋梁。”

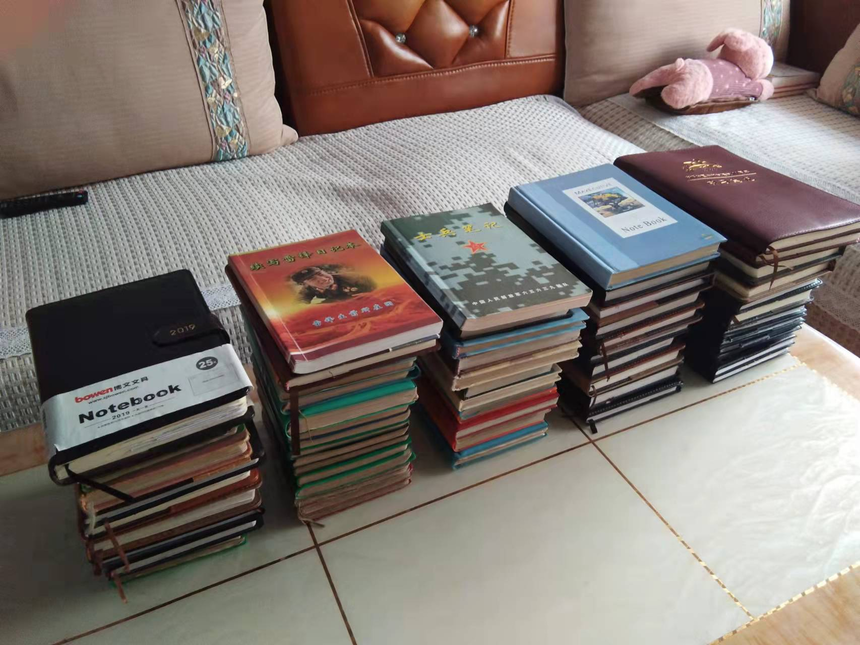

傅华老师“雷锋日记” 冬冬拍摄 在傅华老师的道德日记里,记录着无数这样的瞬间:平日里背残疾学生过河的脚印,深夜为留守儿童补课时的油灯,甚至是孩子们悄悄塞进他口袋的一颗糖果。这些平凡的感动,正是习总书记“孩子们成长得更好,是我们最大的心愿”的生动注脚。当新时代的红领巾们在“红领巾号”列车上唱响《我们是共产主义接班人》,当他们在“天宫课堂”的感召下立下航天志,我们坚信:这一代少年,必将以“请党放心、强国有我”的担当,书写民族复兴的崭新篇章。 从习近平总书记的深情寄语,到傅华老师的笔尖温暖,新时代的少年儿童正在经历着一场深刻的精神洗礼。当红色基因融入血脉,当全面发展成为自觉,当雷锋精神化作日常,这些在书信与嘱托中成长的孩子们,终将成长为习近平总书记期待的“眼里有光、心中有梦、脚下有路”的强国生力军。正如傅华老师在信末写的:“你们是祖国的春天,愿你们的红领巾永远鲜艳,照亮民族复兴的征程。”这跨越代际的精神传承,正是中国最动人的未来。(待续) 编辑:蒋国辉 责编:王凤军 值班:任安广

|