|

永恒的精神坐标:傅华事迹的时代价值与民族复兴的精神引擎 (一百零一)时间:2025-06-11

前 言 今天,我们认识一位“当代活雷锋”——吉林好人傅华。 他10岁开始学雷锋,做好事,续写“雷锋日记”,一直坚持到今天,整整62年,好事做了数万件,日记写了约有436万字。 对此,中国雷锋报隆重推出塞北雪的文章,对傅华老师学雷锋的事迹进行专题系列报道,以飨读者。 塞北雪 在科尔沁草原与白山黑水之间,一位普通乡村教师的身影,如同一束穿透时空的光芒,照亮了六十余载岁月。傅华老师用440多万字的“雷锋日记”、数万件善举,以及41年扎根乡村教育的坚守,构筑起一座震撼人心的精神坐标。从笔者的百篇报道到时代标杆的树立,他的事迹早已超越个体范畴,成为社会主义核心价值观的生动诠释、公民道德建设的鲜活教材、教育兴国的实践范本,更是中华民族伟大复兴征程中不可或缺的精神动力。

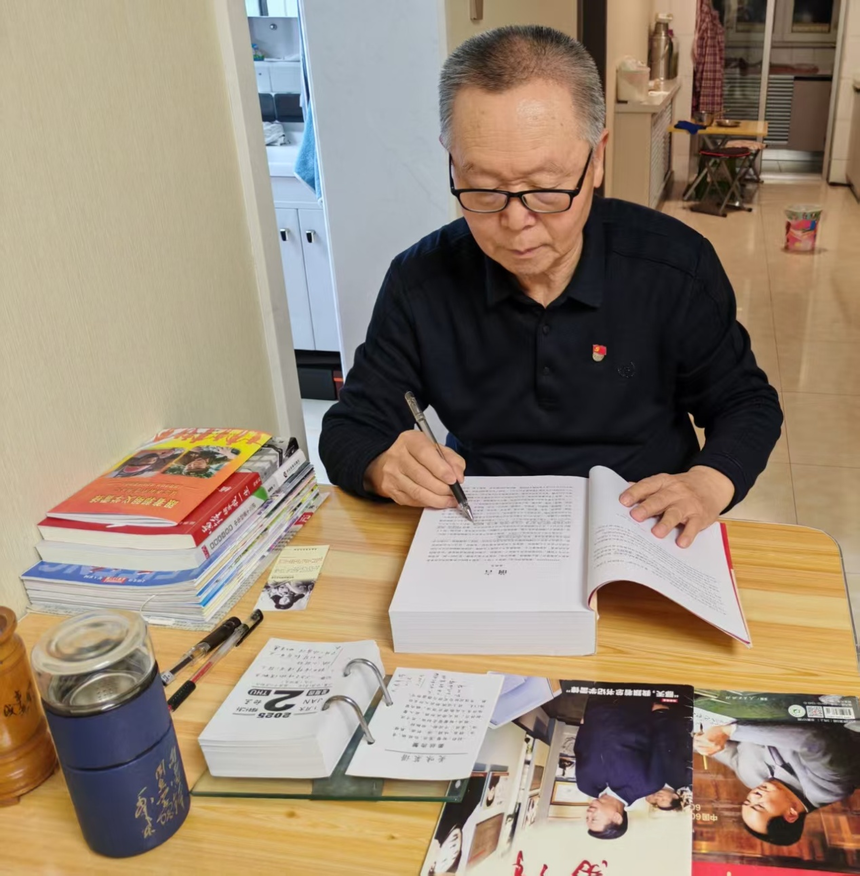

傅华老师在阅读康殿英主编《千篇红色日记》一书 文静拍摄 一、信仰之魂:六十余载坚守的精神动力 1963年3月,当10岁的傅华聆听校外辅导员讲述雷锋的故事时,那句“为人民服务”的誓言便如种子般埋进心田。62年过去了,当年的少年儿童已至古稀,而这粒种子早已长成参天大树。在物质匮乏的年代,他省下饭票资助同学;在乡村教育最艰苦的岁月,他用微薄工资资助孤儿;在退休之后,他依然活跃在社区志愿服务一线。这种跨越甲子的坚守,源自对雷锋精神的深刻认同——不是一时的热血,而是将“个人价值融入集体幸福”的生命自觉。 傅华的信仰具有鲜明的时代特征。在功利主义盛行的当下,他用“一生只做一件事”的专注,打破了“道德高标”的认知误区。正如他在日记中所写:“学雷锋不是做给别人看的表演,而是让心灵始终朝向光明的生活方式。”这种将信仰融入日常的实践,让雷锋精神从橱窗里的标语变为可触摸的生活常态,为当代人提供了“平凡英雄”的成长范式。 二、道德之光:日常实践中的文明密码 傅华的道德实践,体现在“微”与“恒”的辩证统一。他的数万件善举,没有惊天动地的壮举,却充满温暖人心的细节:为冻伤学生烧热水烫手脚、给留守儿童买衣服、帮邻居照顾生病老人……这些“小事”,构成了他六十余载如一日的道德图谱。正如他在励志论坛上所说:“真正的道德,不在豪言壮语中,而在伸手帮扶老人的瞬间、在给贫困生买书包、笔、文具的细节里。”

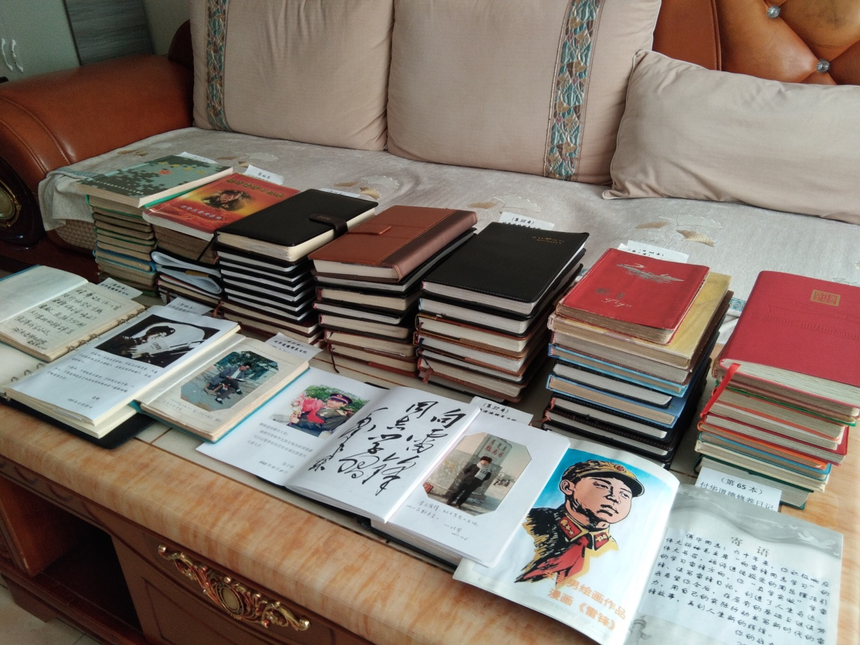

傅华440万字“雷锋日记”(注:还有八本日记,没有在这里) 冬冬拍摄 这种“平民化”的道德实践,破解了长期以来“道德教育高大全”的困境。当年轻人困惑于“如何成为高尚的人”时,傅华用行动证明:道德无需刻意雕琢,只需在日常生活中保持对他人的善意。他的440万字“雷锋日记”,记录的正是这种“每天多做一件好事”的道德增量,让抽象的道德修养转化为可量化、可坚持的日常习惯,为公民道德建设提供了“从微处着手,在恒处扎根”的实践路径。 三、教育之本:乡村讲台的立德树人 在傅华的教育理念中,“育分”与“育人”从来不是单选题。在深井子镇中学的三尺讲台上,他创造了中考政治成绩从全县第八到第一的教学奇迹,更培养出800多个学雷锋小组、近四千名主动参与志愿服务的学生。他的课堂,永远留出十分钟讲雷锋故事;他的办公室,随时为学生敞开进行“心灵对话”;他的家访路,总是带着米面油走向贫困家庭。

傅华老师在指导学雷锋、郭明义课外小组工作 浩宇拍摄 这种“德育为先”的教育实践,直击当前教育“重智轻德”的痛点。当某学生因家庭变故想辍学,傅华连续三个月内抽出时间徒步五公里家访,用自己的经历鼓励学生“困难是暂时的,精神才是永恒的”;当网络成瘾的学生自暴自弃,他带着学生一起照顾孤寡老人,让其在付出中重获价值感。正如他在给张桂梅的信中所说:“真正的教育,是用精神点燃精神,用生命温暖生命。” 四、文化之脉:传统美德的当代转化 傅华精神的深层价值,在于实现了中华传统美德与红色文化的创造性转化。他践行的“老吾老以及人之老”,与雷锋精神中的“为人民服务”深度融合,形成了具有中国特色的道德坐标系。在赡养孤寡老人时,他是传统孝道的继承者;在资助灾区时,他是集体主义精神的践行者;在培养学生时,他是红色基因的传承者。 这种文化融合,在他与乌坤明老师的交往中尤为明显。恩师赠送的《中国共产党的九十年》与《平易近人》,与他珍藏的《论语》《孟子》摆放在同一书架,体现出“马克思主义信仰与中华优秀传统文化”的有机统一。正如他在母校报告中所说:“雷锋精神不是无源之水,它扎根于‘天下大同’的理想追求,生长于‘知行合一’的实践智慧,是传统文化与革命文化结出的硕果。” 五、时代之需:精神标杆的国家意义 在民族复兴的关键期,傅华精神的国家倡导具有三重维度的战略价值: (一)价值凝聚:破解社会共识难题 面对多元价值观的碰撞,傅华的纯粹与坚守,为社会提供了“最大公约数”。国家层面宣扬其事迹,可通过主流媒体专题报道、中小学教材收录、影视艺术创作等方式,让“奉献、友爱、互助、进步”成为全民共识,缓解“精致利己主义”带来的社会撕裂。 (二)道德重建:构建现代文明体系 傅华的日常道德实践,为《新时代公民道德建设实施纲要》提供了鲜活案例。将其纳入党员干部培训、青少年德育课程、社区文明建设,可推动形成“以助人为乐为荣、以见利忘义为耻”的社会风尚,构建与现代化相适应的道德评价体系。 (三)教育转型:重塑“立德树人”格局 他的育人模式启示我们:德育不是空洞的说教,而是“生活即教育”的浸润。建议在全国推广“傅华式班级”建设,设立“雷锋精神实践课”,引导教育工作者从“知识传授者”向“精神引路人”转变,培养更多“德才兼备、以德为先”的时代新人。 六、传承之策:让精神火炬照亮未来 傅华精神的生命力,在于其可复制、可推广的实践特质。国家层面可构建“三位一体”传承体系: (一)制度保障:建立长效激励机制 荣誉体系:设立“傅华式雷锋标兵”国家级荣誉,纳入全国道德模范评选序列; 教育体系:在中小学开设“每日一善”实践课程,将志愿服务纳入学生综合素质评价; 关爱体系:建立道德模范生活保障机制,设立“雷锋精神传承基金”支持公益事业。 (二)文化传播:创新载体扩大影响 文艺创作:以傅华事迹为原型拍摄电影《草原上的活雷锋》,创作话剧《六十二年的日记》; 数字传播:开发“傅华精神”VR体验馆,通过元宇宙技术重现其经典善举; 国际传播:将其日记翻译成多语种,向世界展示中国共产党人的精神境界。 (三)实践养成:打造全民参与平台 社区行动:开展“每周做一件好事”活动,建立社区志愿服务积分制度; 网络文明:发起#今天你学雷锋了吗#微博话题,鼓励网友分享身边善举; 乡村振兴:在傅华曾工作过的学校设立“雷锋精神教育基地”,培育乡村道德建设示范村。 结语:在平凡中铸就伟大

2025年5月26日傅华在白城师范学院丁香剧院“优秀校友励志论坛”上作了题为《一辈子学雷锋,一辈子做雷锋》事迹报告 佚名拍摄 傅华的事迹和精神的可贵,在于他用一生证明:伟大并非高不可攀,而是对平凡的极致坚守。当我们为他救四条人命、捐14万善款的事迹感动时,更应看见他每天坚持写日记、每月帮助困难群众的日常坚持。这种“把平凡做成伟大”的力量,正是民族复兴最需要的精神养分。 站在新的历史起点,我们比任何时候都更需要榜样的力量。傅华精神不是过时的道德标本,而是穿越时空的精神灯塔。从笔者的百篇报道到国家层面的倡导,这不仅是对一位乡村教师的致敬,更是对所有坚守初心、默默奉献者的礼赞。让我们以傅华为镜,在平凡的岗位上书写属于自己的精神史诗,让雷锋精神在新时代绽放出更加璀璨的光芒,为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚起磅礴的精神力量。(待续) 编辑:蒋国辉 责编:程 进 值班:任安广

|