|

生命摆渡人:傅华与他所拯救的精神世界 (一百零三)时间:2025-06-13

前 言 今天,我们认识一位“当代活雷锋”——吉林好人傅华。 他10岁开始学雷锋,做好事,续写“雷锋日记”,一直坚持到今天,整整62年,好事做了数万件,日记写了约有436万字。 对此,中国雷锋报隆重推出塞北雪的文章,对傅华老师学雷锋的事迹进行专题系列报道,以飨读者。 塞北雪 在互联网的浩瀚星河中,一组跨越2005年的新华网论坛对话与书信往来,如同一座精神灯塔,照亮了现代社会的心灵迷雾。网友“山水...”从濒临崩溃到重获新生的蜕变,与一封署名为“汗颜”网友写给恩人——傅华老师的信,共同勾勒出傅华作为“生命摆渡人”的真实画像——他不仅用行动挽救了具体的生命,更以精神的光芒驱散了时代的心灵阴霾,在虚拟与现实的交织中,诠释着雷锋精神的当代生命力。

傅华老师在白城留影 冬冬拍摄 一、虚拟空间的生死对话:当绝望遇见真诚 2005年某月的某个深夜,网友“山水...”在论坛发出绝望的呐喊:“我非常需要有个人听我倾诉;我需要发泄;我害怕寂寞”。(注:网友山水轻生、想一死了之,遗书都写好了。)这段充满破碎感的文字,暴露了现代社会个体在精神困境中的挣扎。而傅华的回应没有豪言壮语,没有华丽辞藻,仅仅是用短信传递自己的人生经历与道德实践,却奇迹般地让一个濒临失控的生命心灵重获平静。 这种“非典型”的拯救方式,恰恰彰显了傅华精神干预的独特价值。他没有采用心理学技巧,而是以“人格魅力”与“真实事迹”作为疗愈良药——当“山水...”得知傅华曾救过三条人命、挽救19名轻生者、长期照顾8位孤寡老人、写下280万字“雷锋日记”时,这种具体化的道德实践产生了震撼人心的力量。正如“山水...”在帖子中所言:“他挽救了一个人的生命;挽救了一个家庭”。这种挽救不仅是对个体生命的挽留,更是对“人可以无私活着”的价值唤醒。 新华网论坛中其他网友的共鸣同样耐人寻味。网友“潘春天”感叹“傅华是真正的活‘雷锋’”,网友“蓝衣布裙”则发现“这里有好多‘傅华’”,这种从个体感动到群体认同的扩散,揭示了傅华事迹的社会心理价值——在信任缺失的网络时代,他用42年如一日的道德实践,构建了一个"真实可信"的精神坐标系,让迷茫的人们看到:崇高并非虚构,善良可以触及。 二、书信里的精神疗愈:从“汗颜”到“前行”的蜕变

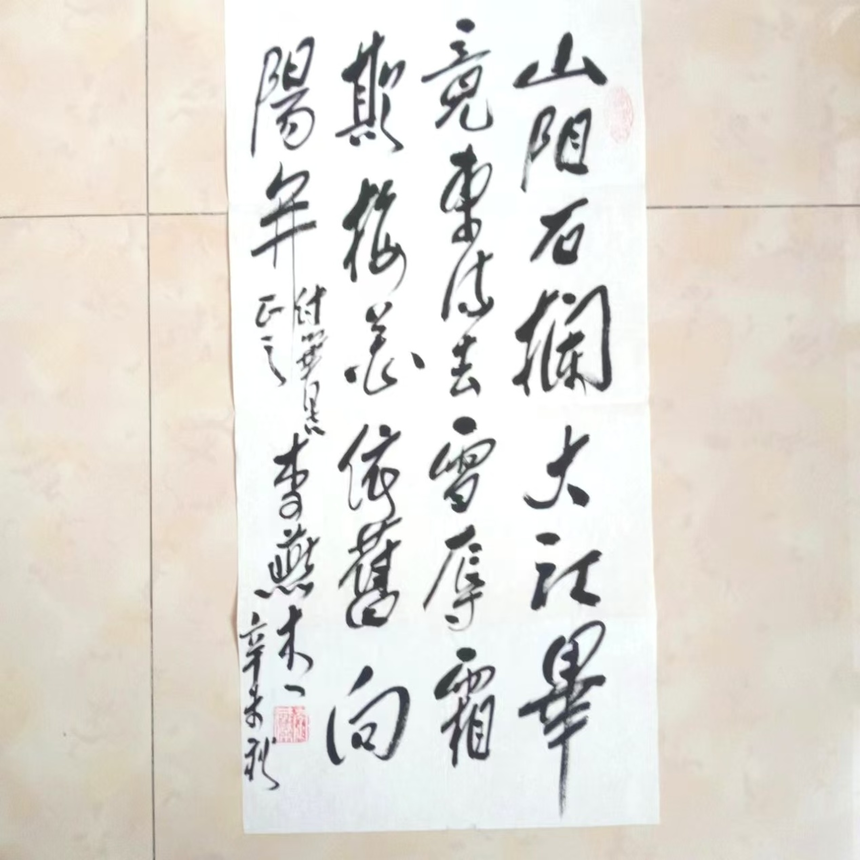

网友“汗颜”写给恩人——付华老师的一封信 冬冬拍摄 2005年5月31日,署名为“汗颜”写给恩人——傅华老师的信,堪称傅华精神干预的典型案例。这位自称“可能得了更年期或忧郁症”的兄长,在阅读傅华事迹时“一边看,一边流泪”,尤其是对《现代教育报》记者朱寅年采写的长篇通讯《道德长跑》中“舍子忘妻”的细节描写产生强烈共鸣。傅华的人生选择——“视事业如生命,他人利益高于自己的利益”,成为刺破他精神迷雾的一束强光。 信中对共和国四大演讲家刘吉写给傅华老师的“峰高无坦途”五字真言的感慨,到与傅华恩师李燕杰教授写给傅华老师的墨宝“山阻石拦,大江毕竟东流去;雪辱霜欺,梅花依旧向阳开”形成呼应,这种精神上的共振,让“汗颜”找到了走出抑郁的路径。他将傅华比作“心理医生”,但不同于传统诊疗,傅华开出的“药方”是“人格魅力+真诚待人+先进事迹”的组合拳——这种“非药物疗法”的核心,在于用道德实践的真实力量,唤醒个体对生命意义的重新认知。

演讲界泰斗、共和国四大演讲家李燕杰教授写给傅华的墨宝 冬冬拍摄 特别值得注意的是“汗颜”对傅华“平凡与伟大”的辩证认知:“你平凡的像一棵无人知道的小草;普通的像大海里的一滴海水。可这小草就像高大挺拔的劲松;这一滴海水就像汹涌澎湃的巨浪”。这种认知突破了对“英雄”的刻板想象,揭示傅华的伟大正在于将平凡的善举做到极致,让每个普通人都能在他身上看到道德实践的可能性。 三、道德实践的社会心理价值:破解现代社会精神困境 傅华在虚拟空间的“救人事件”,本质上是用传统道德资源回应现代社会精神危机。当“山水...”(即“汗颜”)在网络中寻找精神寄托时,他们偶遇的不仅是傅华个人,更是一种人们需要重构的价值体系——那种将“为人民服务”从口号转化为生活方式的实践智慧,恰是现代社会最稀缺的精神资源。 从心理学角度看,傅华的干预策略暗合“榜样疗法”的原理:他用42年坚持、数万件好事、280万字“雷锋日记”,构建了一个“可验证”的道德样本。这种“道德榜样”的力量,远远胜过空洞的说教——当“山水...”知道傅华曾为学生前途放弃亲生儿子、为乡村教育拒绝5次进城机会时,这些具体事迹产生的情感冲击,足以瓦解其内心的绝望与虚无。 论坛互动中呈现的“涟漪效应”更具启示性:“山水...”从被救者转变为傅华事迹的传播者,呼吁大家阅读傅华老师的《一位普通共产党员言论十二则》一文;“汗颜”则从“病人”立志成为“向弟弟(傅华)看齐”的践行者。这种从“受助”到“自助”再到“助人”的转化,证明傅华精神具有自我复制的生命力,能够在社会心理层面形成良性循环。 四、雷锋精神的当代诠释:从个体救赎到社会疗愈 傅华在2005年网络空间的“生命救援”,本质上是雷锋精神在数字时代的创造性转化。他超越了“做好事”的行为层面,将雷锋精神升华为一种“精神急救”能力——当“山水...”发出求救信号时,他用“倾听+共情+榜样示范”的模式,完成了一次跨越地域的心灵救赎。 这种救赎的深层意义在于:在价值多元、个体疏离的现代社会,傅华证明雷锋精神依然具有强大的心理疗愈功能。他的事迹之所以能打动“汗颜”这样的知识群体,在于其展现的不是高不可攀的道德神话,而是“普通人可以达到的道德高度”——正如他自己所说“我很平凡,也很普通”,这种平凡中的坚守,反而让当代人看到了道德实践的可行性。 从“山水...”的“7个家庭获救”到“汗颜”的“向雷锋看齐,先向弟弟傅华看齐。”,傅华的精神影响力已超越个体救赎,形成了社会疗愈的示范效应。在他身上,雷锋精神不再是历史记忆,而是成为解决现实精神困境的“活态资源”,这种转化能力,正是其事迹具有时代价值的核心所在。 结语:作为精神坐标的傅华 2005年的那组网络对话与书信,距今已近二十载,但傅华作为“生命摆渡人”的形象却愈发清晰。当我们在算法时代重读“山水...”的获救经历与“汗颜”的心灵蜕变,会发现傅华的价值不仅在于他做了多少件好事,更在于他的“道德长跑”证明:在物质丰富而精神贫瘠的年代,那种源自雷锋精神的道德实践,依然是治愈心灵创伤、构建社会信任的有效途径。

傅华老师在母校——白城师范学院留影 冬冬拍摄 从新华网论坛里的“傅华德育门诊”到现实中的“雷锋精神传承”,傅华用一生的实践告诉我们:真正的精神力量,从来不是抽象的理论,而是具体的行动;不是遥不可及的榜样,而是触手可及的善良。当“山水...”在网络世界重获新生,当“汗颜”从“汗颜”走向“前行”,傅华所代表的雷锋精神,正在完成其穿越时空的当代诠释——它不仅是拯救生命的良药,更是照亮精神荒原的火炬,指引着我们在物质与精神的失衡中,找到生命的意义与存在的价值。(待续) 编辑:蒋国辉 责编:程 进 值班:任安广

|