|

跨越代际的精神对话:傅华老师与青年学子的理想论辩 (一百零六)时间:2025-06-16

前 言 今天,我们认识一位“当代活雷锋”——吉林好人傅华。 他10岁开始学雷锋,做好事,续写“雷锋日记”,一直坚持到今天,整整62年,好事做了数万件,日记写了约有436万字。 对此,中国雷锋报隆重推出塞北雪的文章,对傅华老师学雷锋的事迹进行专题系列报道,以飨读者。 塞北雪 在一封凌晨三点写成的书信里,傅华老师以赤子之心与青年学生方婷展开了一场关于理想、奋斗与人生价值的深刻对话。这封穿越时空的信件,不仅是一位长者对后辈的殷切期许,更是两种时代精神的碰撞与交融——从60年代的清贫坚守到新时代的青春理想,傅华用自己的人生轨迹,为青年学子勾勒出“个人梦”与“中国梦”同频共振的生命图景,在代际沟通中搭建起精神传承的桥梁。

傅华老师在松原段松花江北岸留影 冬冬拍摄 一、清贫岁月的精神富矿:从父辈到自身的价值传承 傅华在信中回溯青少年时代时,特意提及父亲在月光下读书的场景:“白天忙着给别人家扛活、田间劳作,晚上借着月光看书”。这种在贫寒中对知识的渴求,成为傅华最早的精神启蒙。他由此继承的不仅是“守着煤油灯看书学习”的习惯,更是一种“生活清贫、艰辛,但人的精神却很充实”的生命状态——60年代的物质匮乏反而铸就了那代人“总有一股永远也使不完的劲儿”的精神气质,这种气质在傅华身上体现为“特别愿意读书学习、热爱劳动、乐于助人”的生活常态。 他对劳动价值的认知尤为深刻:“我出身于农民家庭,过去是一个穷孩子、苦孩子,我从小就喜欢劳动、热爱劳动,直到现在我也不怕干活、吃苦,我觉得吃苦不算什么,劳动最光荣。”这种对劳动人民本色的坚守,并非空洞的口号,而是源自父辈“挑起家庭生活的重担”的身教。当傅华说“决心要永葆劳动人民本色不变”时,他指的不仅是体力劳动的习惯,更是一种不脱离群众、不贪图安逸的人生立场,这成为他后来扎根乡村教育41年的精神伏笔。 二、雷锋精神的代际传递:从道德榜样到生活信仰 在与方婷的对话中,傅华多次将雷锋作为道德坐标系:“雷锋是我学习的道德榜样。像雷锋那样做人、做事,是我一生坚守的人生座右铭。”这种将榜样力量转化为生活习惯的自觉,正是他能“坚持数十年来勤奋读书,刻苦学习革命理论”的精神密码。当他回忆“和你同龄的时候,特别愿意帮助别人,做了许许多多好事,觉得精神特别愉快”时,实际上揭示了一个重要的生命逻辑——帮助他人带来的精神满足,远比物质获得更能构成幸福的本质。

傅华老师在读书学习 冬冬拍摄 傅华特别强调雷锋精神的“平凡性”:“雷锋、郭明义他们都是平凡、普通的人,但他们又是伟大、崇高的人。他们在平凡的工作岗位上做出了不平凡的业绩,平凡成就了他们的伟大。”这种认知打破了对“英雄”的刻板想象,将道德实践还原为可触及的日常行为。他向方婷讲述的雷锋故事之所以“非常感人”,正因为这些故事证明:伟大并非天赋异禀,而是平凡中的持续坚守——正如他自己用62年时间、440万字日记、数万件善举所证明的那样。 三、理想维度的代际拓展:从个人幸福到民族复兴 方婷在信中表达的“以这十年的辛苦换取我一生的幸福”的理想,代表了当代青年对个人发展的普遍期待。傅华对此的回应体现了长者的智慧:“其理想仅为个人未来的幸福奋斗还远远不够‘远大’”,他提出更高的维度——“要爱祖国、爱人民、爱社会主义。要把自己的个人‘梦’和‘中国梦’紧密结合起来”。这种引导并非否定个人幸福,而是拓展理想的格局,让个人奋斗获得更广阔的意义支撑。

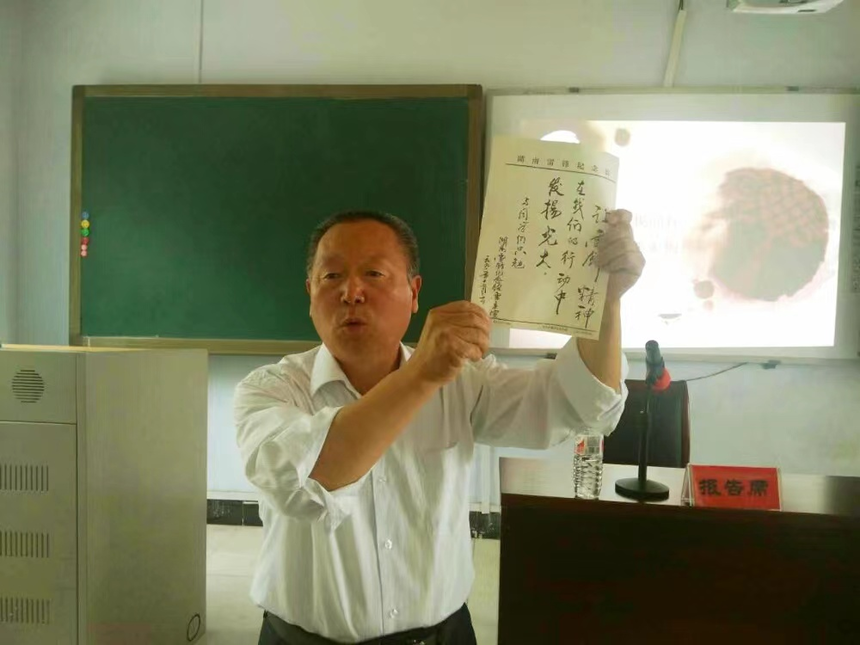

傅华老师在前郭县额如乡中心小学做学雷锋事迹报告 王平拍摄 傅华以自身经历诠释了这种理想的实践性:从60年代“学雷锋、做好事已经成了我的生活习惯”,到乡村教育中“放弃5次进城机会”的选择,再到退休后“作62场学雷锋事迹报告”的坚持,他的个人理想始终与时代需求同频共振。当他告诉方婷“实现了‘中国梦’,个人的‘梦’就实现了”时,他其实在传递一个深刻的道理——个人价值的最大化,往往存在于将"小我"融入"大我"的过程中,这正是他从父亲那里继承、又希望传递给后辈的精神火炬。 四、教育本质的当代启示:从知识传递到心灵唤醒 这封凌晨写成的信件,本身就是一种教育姿态的体现——傅华在“00:13分钟起床”为学生写信,用时间的投入证明教育的本质是心灵的唤醒而非知识的灌输。当方婷和同学们“每当下课的铃声一响起来的时候,总会恋恋不舍地将您目送出教室”,这种情感依恋的背后,是傅华将“做人、做事的人生道理”融入故事讲述的教育智慧。 他的教育理念中蕴含着对“精神传承”的深刻理解:通过讲述雷锋“做的更好”的实践、郭明义“不傻”的智慧,傅华在学生心中播下的是“真学、真懂、真信、真做、真用”的种子。这种教育不是单向的说服,而是双向的共鸣——当他说“你们愿意听我讲,我深感欣慰”时,展现的是教育者对受教育者主体性的尊重,这种尊重让代际之间的精神对话成为可能。 结语:在代际对话中延续精神火种 傅华与方婷的这封书信往来,恰似一条精神的纽带,连接着不同时代的青春理想。在60年代的月光与新时代的课堂之间,变的是物质条件与社会环境,不变的是对理想的追求、对道德的坚守、对他人的关爱。傅华用自己的人生证明:无论时代如何变迁,“帮助别人,快乐自己”的生命哲学不会过时,“把个人梦融入中国梦”的理想格局始终值得追求。 当方婷们聆听雷锋故事时眼中的光芒,当傅华凌晨三点执笔时的郑重,都在诉说着一个永恒的真理——精神的传承从来不是抽象的概念,而是体现在长者对后辈的殷切叮嘱中,体现在青年学生对理想的执着追求中,体现在每一次跨越代际的真诚对话中。傅华写给方婷的不只是一封信,更是一份精神的接力棒,期待着年轻一代在实现中华民族伟大复兴的征程中,跑出属于他们的精彩一棒。(待续) 编辑:蒋国辉 责编:程 进 值班:任安广

|