|

精神坐标的永恒坚守:傅华的道德实践与人生哲学 (一百一十四)时间:2025-06-19

前 言 今天,我们认识一位“当代活雷锋”——吉林好人傅华。 他10岁开始学雷锋,做好事,续写“雷锋日记”,一直坚持到今天,整整62年,好事做了数万件,日记写了约有436万字。 对此,中国雷锋报隆重推出塞北雪的文章,对傅华老师学雷锋的事迹进行专题系列报道,以飨读者。 塞北雪 在傅华的微信语录中,字字句句凝结着跨越半世纪的道德实践与人生思考。从对共产主义世界观的坚定信仰,到对做好事、做好人“难”与“坚持”的深刻体悟;从面对时代思潮的从容回应,到历经风雨仍坚守初心的精神品格,他以个体的生命历程,勾勒出一幅在时代浪潮中始终屹立的精神画卷,诠释着革命理想主义者的执着与担当。

傅华老师在松原查干湖留影 冬冬摄 一、信仰铸魂:构建精神世界的基石 傅华将树立共产主义世界观、人生观、价值观视为成为“真正意义上的好人”的根本前提。在他眼中,焦裕禄、雷锋、郭明义、庄仕华、孙茂芳、张子祥、张桂梅等时代楷模,正是因拥有这样的精神内核,才能一生坚守善念、践行善行。这种认知并非空洞的口号,而是源于他自身62年如一日的道德实践。他深刻意识到,唯有以坚定的信仰为指引,才能抵御世俗的诱惑,在漫长的人生道路上始终保持向善的方向。 傅华的信仰启蒙,深受家庭与时代的双重影响。父亲那句“做好事就是行善,行善不是一阵子,而是一辈子”的教诲,如同种子深埋心中;而雷锋等英雄人物的事迹,则在时代的土壤中为这颗种子提供了养分。他将这些精神财富内化于心,外化于行,无论是在乡村教育的三尺讲台,还是在服务群众的日常点滴中,始终以高标准要求自己,让信仰在实践中生根发芽、茁壮成长。 二、坚守之路:与“难”共舞的生命历程

傅华老师和老伴文静在松原查干湖 冬冬摄 “做好事,难在一辈子坚持做好事。”傅华对“难”的深刻理解,贯穿于他的每一次感悟中。62年的坚守,让他切身感受到坚持行善的不易。这其中,既有来自外界的质疑与误解,也有面对生活困境时的艰难抉择。在改革开放的浪潮中,当“向钱看”成为大部分人的价值取向时,傅华却选择“向前看”,坚守精神的高地。他深知,这条路充满荆棘,但“即使是‘难’,也要有决心、信心和勇气战胜‘难’、突破‘难’”。 这种坚守,体现在他生活的方方面面。患病期间,他不顾身体病痛,依然心系学生与工作;面对名利的诱惑,他淡然处之,始终保持纯粹的初心;廉洁从教41年,从未收过学生一分钱。他用行动证明,真正的善行不是一时的冲动,而是需要日复一日、年复一年的坚持,需要在岁月的磨砺中不断坚定信念,在困境的挑战中持续突破自我。 三、时代回应:在思潮碰撞中坚定方向 面对“为什么不想想自己、自己的家”“人们都向钱看,而你却向前看”的疑问,傅华的回答从容而坚定。他列举雷锋、郭明义等榜样,表明在任何时代,都不乏坚守精神信仰、践行善举的人。这种回应,不仅是对个人选择的辩护,更是对时代思潮的深刻反思。在价值多元的时代背景下,傅华没有随波逐流,而是以清醒的头脑和坚定的立场,守护着内心的道德准则。 他认为,“一个人要有平常心态,无论是身处顺境还是逆境,都应保持清醒与坚韧。顺境时不骄傲,逆境时不气馁。”这种处世智慧源于他对人生的深刻理解。他将挫折视为成长的契机,把困难当作磨砺的砖石,在不断的自我超越中,实现精神境界的升华。 四、精神传承:践行雷锋精神的“三真”准则

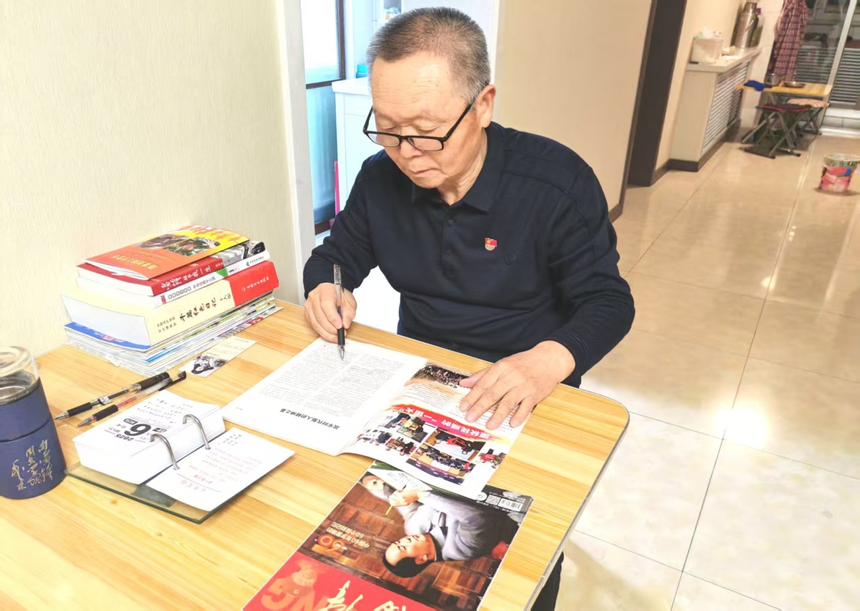

傅华老师在读《雷锋》杂志 文静摄 傅华将践行雷锋精神总结为“三真”——真信、真学、真做。“真信”是基础,只有从内心深处认同雷锋事迹的真实性与精神的崇高性,才能产生学习的动力;“真学”是路径,不仅要学习雷锋做好事的行为,更要学习其背后的精神实质和价值追求;“真做”是归宿,将雷锋精神转化为具体的行动,落实到日常生活的每一个细节中。 这种“三真”准则,使他的学雷锋实践超越了表面的模仿,进入到精神传承的深层维度。他组建920多个学雷锋课外小组,带动身边的人共同践行雷锋精神;通过作报告、分享感悟等方式,让更多人了解雷锋精神的内涵。他以自己的方式,让雷锋精神在新时代焕发出新的生机与活力。 五、初心如磐:回望与展望中的精神升华 回首过往,傅华心中满是踏实与坦然。尽管他为党和人民的事业付出诸多,牺牲了个人与家庭的利益,但他从未后悔。因为他的所作所为,没有任何功利色彩,纯粹出于对信仰的坚守和对他人的关爱。那张丢失的雷锋黑白照片,虽让他痛心,但也成为他精神历程的见证,承载着他对榜样的崇敬与追随。 展望未来,傅华依旧初心不改。他将继续在践行道德的道路上坚定前行,用自己的行动影响更多的人。他的故事,不仅是个人精神成长的记录,更是一面镜子,映照出人性的光辉与坚守的力量。在时代的长河中,傅华以自己的方式,书写着属于革命理想主义者的壮丽篇章,为后人树立起一座不朽的精神丰碑,他将激励着一代又一代人在追求真善美的道路上奋勇前行。(待续) 编辑:蒋国辉 责编:程 进 值班:任安广

|